在2025年世界机器人大会的热潮中,北京在推动具身智能产业化方面迈出了重要步伐,特别是以亦庄为代表的机器人产业发展高地,成为这一进程的先锋。大会主论坛上,北京经济技术开发区隆重推出了具身智能社会实验计划,并配套发布了“具身智能机器人十条”专项支持政策,旨在为企业提供每年最高3000万元的资助,保障垂类领域应用项目的顺利开发。

据亦庄方面介绍,此次发布的专项政策聚焦于关键领域,如软硬技术协同、数据要素试验、应用场景推广以及新业态全链条培育等。其中,八项创新支持措施尤为引人注目,包括数据采集实训场奖励、二次开发社区支持、创新“打样券”、人形机器人销售补贴、供应链响应平台支持等,旨在加速具身智能机器人的创新发展,抢占全球机器人产业的领先地位。

在大会的“具身智能技术与应用论坛”现场,北京人形机器人创新中心展示了四项核心成果,包括“具身世界模型体系”、“跨本体VLA模型”、“人形机器人全身控制自主导航系统”以及“千台机器人真实场景数据采集计划”,这些成果标志着具身智能正逐步从技术突破走向产业实用。

北京人形机器人创新中心的总经理熊友军强调,中心正致力于推动具身智能从追求极限运动能力的“最能跑”阶段,向支撑复杂场景系统级应用的“最好用”阶段转变。这一转变不仅体现在技术层面,更体现在实际应用场景的拓展和优化上。

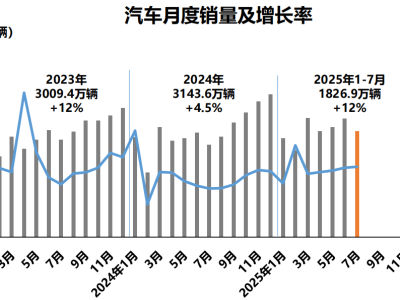

数据显示,今年上半年,我国机器人产业营业收入同比增长27.8%,工业机器人和服务机器人产量分别增长35.6%和25.5%。在北京,机器人产业发展水平全国领先,人形机器人产业规模约占全国的三分之一,上半年产业营收增长近40%,专精特新“小巨人”企业数量位居全国之首。

在北京人形机器人创新中心的展位上,人形机器人的展示思路也体现了从“最能跑”到“最好用”的转变。在“最能跑”展区,天宫2.0等机器人展示了长时间连续运行的能力;而在旁边的展区,电力巡检、物料分拣、灯泡质检和礼品封装等应用场景中的人形机器人,则展示了其在实际工作中的高效和实用性。

今年的世界机器人大会上,人形机器人及具身智能创新中心的身影随处可见。以展会A馆为例,这里汇聚了多家创新中心,包括国地共建具身智能机器人创新中心(北京人形机器人创新中心)、浙江人形机器人创新中心、广东省具身智能机器人创新中心、四川人形机器人创新中心和湖北人形机器人创新中心等。

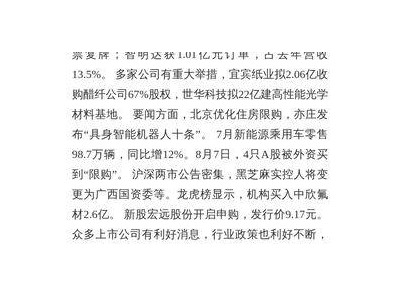

国家地方共建人形机器人创新中心的首席科学家江磊表示,新能源汽车的成功商业化用了大约25年时间,希望在推动人形机器人商业化时能将这一时间缩短至近10年。为了实现这一目标,需要集中资源、凝聚共识,并坚持开源开放的原则。因此,在已有的国家机器人创新中心基础上,再次设立人形机器人及具身智能创新中心显得尤为重要。这一轮创新中心的方向是“AI+机器人”,这在2025年世界机器人大会上得到了充分体现。同时,人形机器人及具身智能创新中心在推动人形机器人实体化方向上的作用不可小觑。