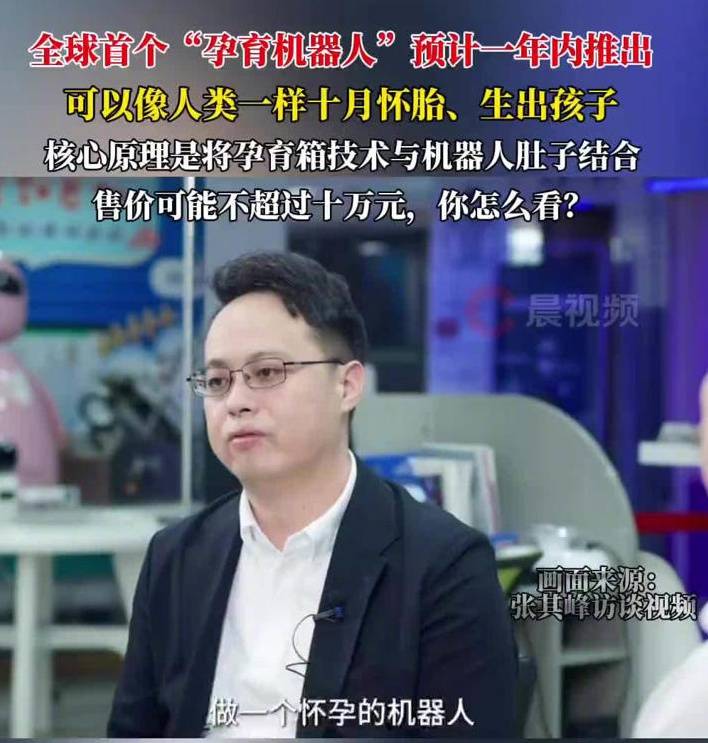

近期,国内一家机器人企业的领军人物张其峰正致力于开发一项前所未有的技术——孕育机器人,这一创新结合了传统的试管技术与模拟子宫环境的机器人载体,旨在让“机器人母亲”体验从怀孕至分娩的全过程。据透露,这项技术实质上是对现有孕育箱技术的升级,将其内置于仿人类机器人腹部,预计在未来一年内推出原型机,市场定价将控制在10万元以下。

这一消息引发了社会各界的广泛关注与讨论。支持者认为,该技术的成功应用将极大降低女性生育风险,成为生殖科技领域的一次革命性飞跃。然而,反对声音同样强烈,指出这一颠覆性技术的出现将带来一系列复杂的伦理、法律及社会问题。

在法律层面,孕育机器人的合法性备受质疑。北京中闻(西安)律师事务所的谭敏涛律师指出,尽管孕育机器人并非传统意义上的代孕,但其通过非自然人体方式完成孕育过程,与代孕有异曲同工之处,而我国现行法律明确禁止代孕行为。因此,在没有相关法律明确规定的情况下,孕育机器人的合法性难以界定。

谭敏涛还强调了该技术可能引发的伦理道德风险。他提到,现行法律体系中的“生育载体”被定义为自然人,而孕育机器人诞生的孩子,其亲子关系的认定将缺乏法律依据。这不仅包括法定监护权的归属问题,还涉及到生物学母亲与机器人之间的法律关系,这些均无先例可循,可能引发家庭纠纷与社会矛盾。

更进一步,若涉及第三方供精或供卵,相关的法律关系将更加复杂。例如,精子和卵子的提供者在孩子的抚养、继承等方面的权利和义务如何界定,目前法律尚未明确。同时,对于胎儿而言,孕育过程中存在的技术风险也不容忽视。一旦胚胎在机器人孕育过程中出现异常或技术故障,责任归属将成为难题,研发方、使用方及监管方之间的责任划分缺乏法律依据。

谭敏涛还担忧,孕育机器人的普及可能对传统家庭伦理观念构成挑战。他指出,胎儿在机器人环境中发育,缺乏与母体的自然情感沟通,可能会影响其心理发育。同时,该技术若被商业化利用,可能催生新的“技术代孕”产业链,加剧社会不公平与道德风险。低廉的定价可能使一些人出于非医疗目的使用该技术,导致生育权的不平等与工具化。

孕育机器人的出现,无疑为生殖科技领域带来了新的可能性,但其带来的法律与伦理挑战也不容小觑。如何在技术创新与社会伦理之间找到平衡点,将是未来需要深入探讨的课题。