在2025年的太空探索领域,一场围绕着月球南极的竞赛悄然升温。美国宇航局(NASA)突然宣布,将向私营企业Firefly Aerospace投资1.77亿美元,紧急重启一项针对月球南极的探测任务。这一决定距离其“雅典娜”着陆器在月球南极的失败仅过去半年,那次任务中,“雅典娜”着陆器仅传回了12小时的数据便失去了联系。

月球南极之所以成为太空探索的热点,是因为其永久阴影区内蕴藏着约4.5亿吨的水冰资源。这些水冰被视为未来太空探索的关键资源,能够用于制造氧气、饮用水,甚至是火箭燃料。NASA前局长布里登斯廷曾激动地表示,这些水冰将成为人类前往火星的“太空加油站”。

面对这一诱人的资源,中美两国在月球南极的探测任务上采取了截然不同的策略。美国方面,Firefly Aerospace计划利用“蜂群战术”,投放多架微型无人机进行探测。这些无人机将携带质谱仪,在极寒的月球环境中群飞扫描,以寻找水冰的分布。然而,这一方案也面临着诸多挑战,包括导航系统的准确性、无人机的续航能力等问题。

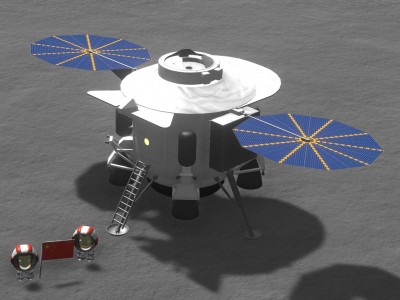

相比之下,中国的嫦娥七号则采用了更为稳健的策略。它将在月球南极释放一个革命性的“飞跃探测器”,该探测器采用弹跳设计,能够在月壤中钻取冰芯样本,并通过火箭助推实现跨坑跳跃。这一设计不仅提高了探测器的灵活性和探测效率,还大大降低了着陆误差。同时,中国还通过多边合作,吸引了多个国家的参与,形成了“科学探测统一战线”。

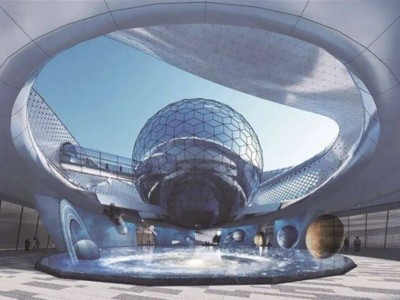

在竞赛的背后,双方还在悄然进行着一场太空规则的暗战。NASA加速推进月球核反应堆计划,试图在富水区部署核设施,从而合法划出“控制区”,变相圈占资源。而中国则通过扩大国际合作,加速月球科研站的建设进度,以多边合作的方式打破美国的圈地计划。

随着竞赛的深入,2030年代的载人基地建设权成为了双方争夺的焦点。美国的“阿尔忒弥斯”计划多次延期,载人着陆系统至今仍未通过极寒测试。而中国则稳步推进新载人火箭的试射工作,月面3D打印舱体已通过极端环境验证,氧气自给技术也取得了重大突破。在这场较量中,中国正以稳扎稳打的战略定力,逐步逼近太空霸权的宝座。