在数字化浪潮席卷的当下,手机早已从单纯的通讯工具演变为生活"全能助手"。从移动支付到在线教育,从社交娱乐到智能导航,移动设备深度渗透至现代生活的每个角落。然而,这片繁荣的数字生态背后,正潜藏着监听窃密、隐私滥用、电信诈骗等严峻安全挑战。从十年前的"棱镜门"事件到近年频发的智能车机系统泄露事件,移动设备的安全防线正遭受前所未有的冲击。

面对复杂的安全态势,移动安全防护面临多重技术壁垒。首要难题在于如何精准刻画移动终端的攻击行为特征,其次需在层出不穷的新型攻击手段中建立实时威胁感知机制。更棘手的是,移动生态中数以百万计的应用程序存在架构复杂、漏洞类型多样的特点,传统人工审计方式已难以应对漏洞的指数级增长。如何构建动态防御体系以应对持续演变的网络攻击,成为行业亟待突破的关键课题。

复旦大学网络安全团队通过创新研究,构建了多维语义融合的攻击行为表征体系。该团队针对检测滞后、防护被动、治理低效三大行业痛点,创新性地建立了移动互联网生态安全防护框架,相关成果已转化为多项国家标准和核心专利,成功填补国内技术空白,并荣获上海市技术发明奖一等奖。这项突破性成果为移动安全领域提供了全新的技术范式。

在电信诈骗治理领域,研究团队发现黑灰产犯罪行为虽技术手段多变,但总会通过语义特征、传播路径、行为模式等维度留下可追溯的"数字痕迹"。以诈骗网站为例,尽管其域名和服务器频繁更换,但网页语义结构与网络拓扑关系会形成独特的"欺诈图谱"。研究团队借鉴笔迹鉴定原理,开发出融合分析技术,实现对涉诈网站和应用软件的精准识别与集约化打击。

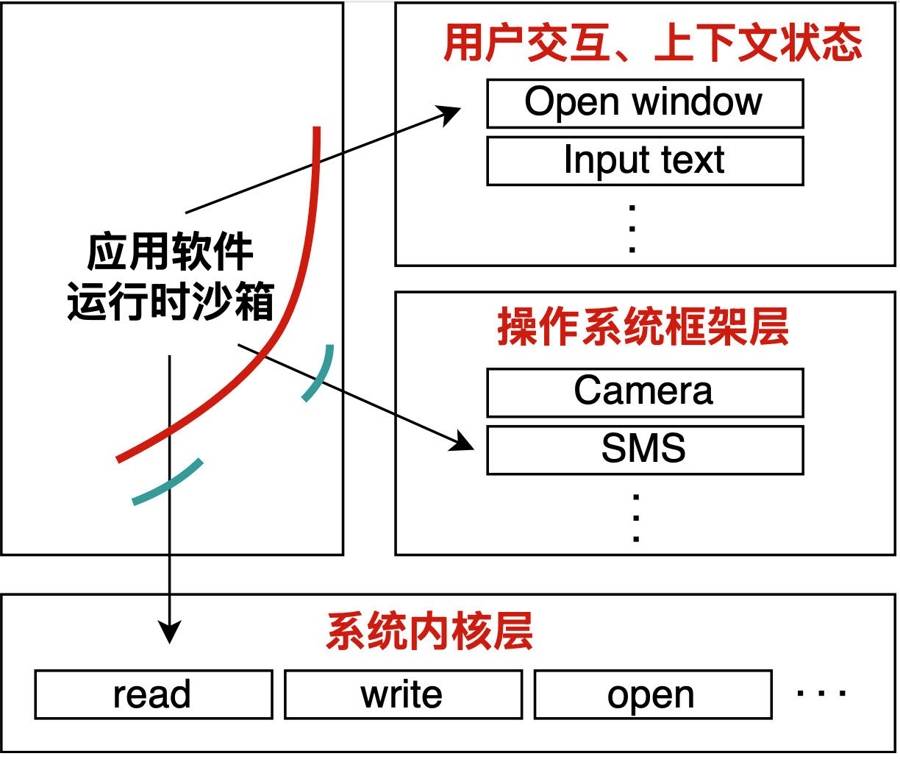

针对移动软件供应链漏洞这一"定时炸弹",研究团队构建了软件上下文状态语义与操作系统框架层语义的融合分析模型。通过创新的数据清洗与补全技术,团队成功整合多源公开漏洞数据,形成覆盖软件全生命周期的高质量漏洞数据库。该技术已应用于多家头部企业,相较传统方案将漏洞误报率降低60%,并成功发现百余个安卓系统高危漏洞,为移动应用安全筑起坚实屏障。

面对持续进化的网络攻击,研究团队突破传统防护依赖浅层特征的技术瓶颈,从用户交互、系统框架、内核层三个维度构建了包含3000余种软件行为的"基因图谱库"。这种基于行为模式的持久识别技术,如同为恶意软件绘制"DNA图谱",可有效识别经过伪装的攻击行为。团队创新性地将核心算法集成至AI芯片,设计出"双层安检"架构——大核负责深度分析可疑行为,小核处理常规监测任务,在确保防护效能的同时,将设备资源占用降低40%。

在数据驱动的安全防护实践中,研究团队开发的供应链漏洞检测系统展现出显著优势。该系统通过自然语言处理与动静态程序分析技术的融合应用,实现了对海量漏洞数据的自动化处理。实际应用数据显示,该技术可精准覆盖软件供应链各环节的漏洞信息,较国内外主流产品将检测效率提升3倍以上,为移动应用安全提供了强有力的技术支撑。