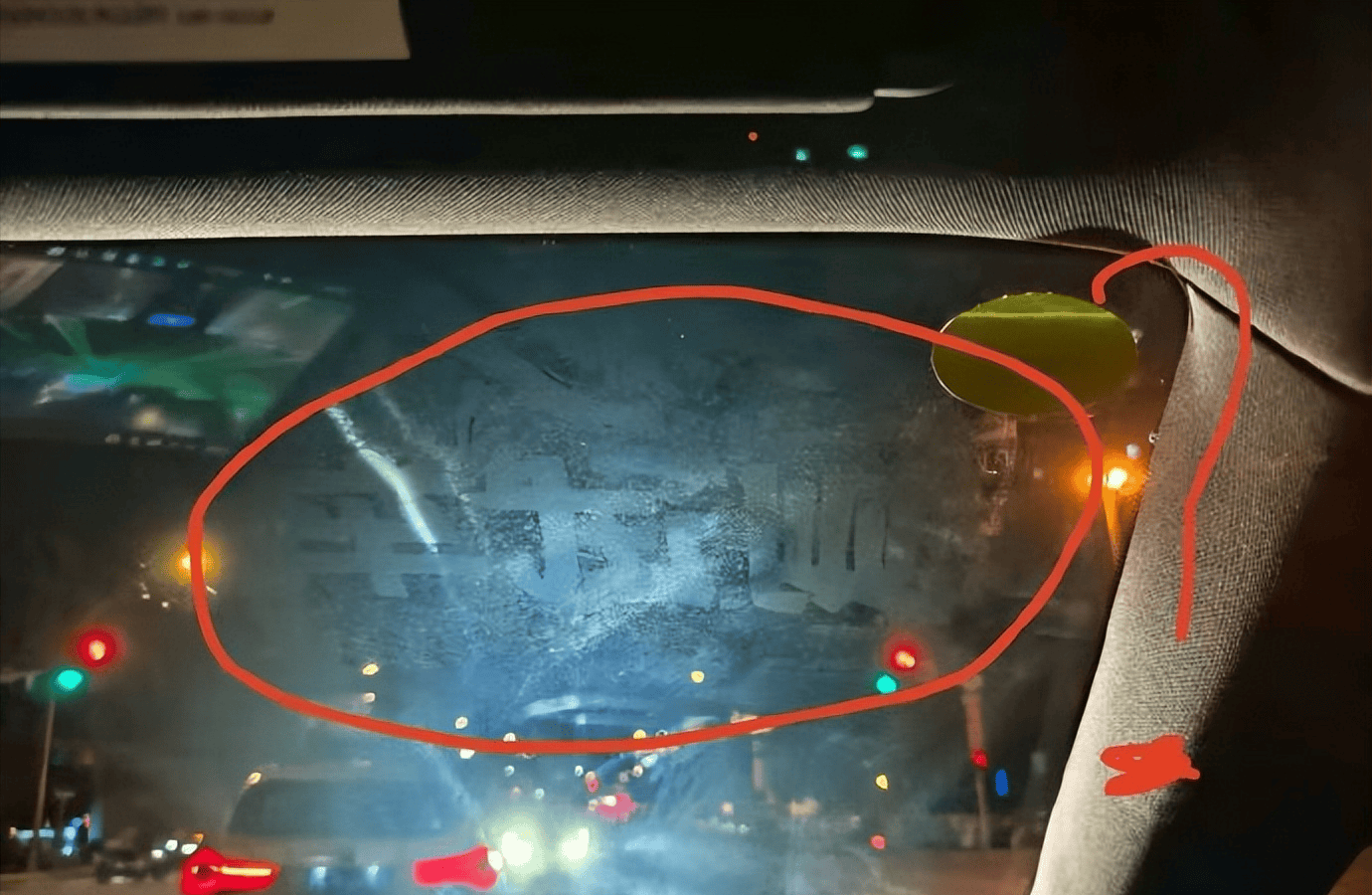

近日,小米汽车陷入一场新的舆论风波。有小米YU7车主在提车时发现,车辆前挡风玻璃和后挡风玻璃上留有“测试车”静电贴的痕迹,这一情况引发了车主对车辆是否为被暴力驾驶过的测试车的质疑。

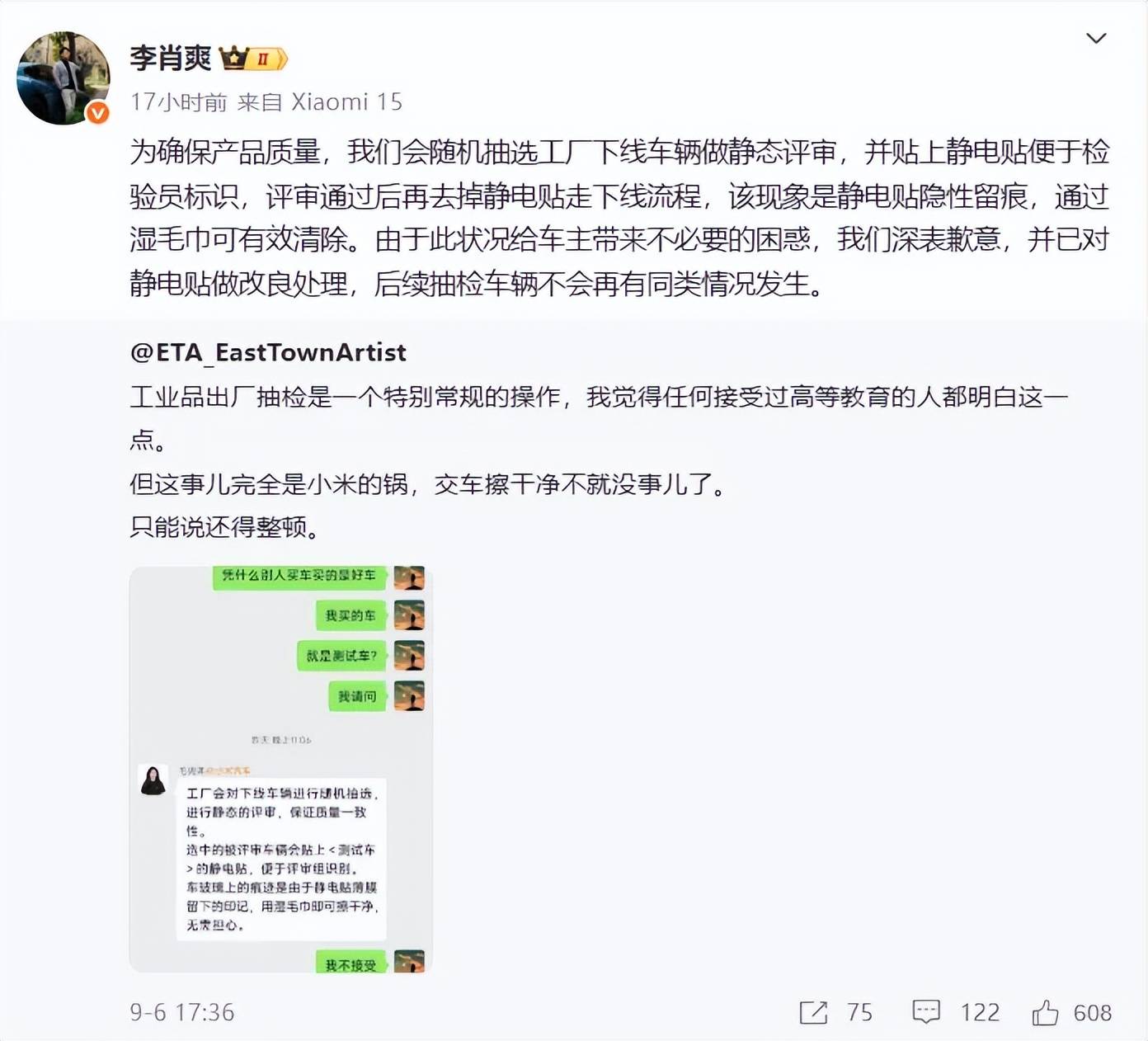

针对这一事件,小米汽车副总裁李肖爽迅速在微博发文致歉。他解释称,这些痕迹是工厂下线车辆进行静态评审时,检验员随手贴上静电贴留下的隐形留痕,并表示通过湿毛巾可以有效清除。

然而,小米高管的解释并未得到网友的认可,网络上质疑声此起彼伏。直到前OPPO产品经理、后任小米子品牌红米总经理的王腾因泄密和利益冲突被公司开除的消息登上热搜,这一事件的热度才有所下降。

对于小米方面的回应,网友们并不买账。有网友调侃道:“翻译一下,就是下次我们会擦干净点。”还有网友结合小米汽车近期连续遭遇的舆情事件,戏称“军儿,人老实话不多”。更有汽车博主从质检员的角度指出,静电贴短时间粘贴不会留下如此明显的痕迹,且评审车和测试车有着本质区别,若真是测试车流入市场,将是汽车工业140年历史上的首例。

部分网友认为,如果只是静态评审车辆,小米应该拿出更有力的证据,给出更合理的解释。

今年六月,小米首款SUV小米YU7上市,发布会仅一小时就收获28万订单,小米跨行进入汽车领域后迅速掀起一股热潮。但“人红是非多”,随后小米汽车便遭遇了一系列舆论事件,让擅长营销的雷军陷入了舆论反噬的困境。

2021年,雷军宣称赌上“二十年声誉”进入汽车行业。如今,小米汽车从无到有,在市场上取得了一系列成绩。凭借米粉生态盘的强大基础,小米汽车上市后对原有市场格局产生了巨大冲击。雷军以一系列创新的营销玩法,给汽车工业的市场营销思路带来了巨大变革。这也促使汽车产业开始从数码行业挖人,例如长安汽车旗下的深蓝汽车就收归了从荣耀手机离职的CMO姜海荣任CEO,以破解品牌弱的困境。

但营销是一把双刃剑,雷军和小米汽车如今正承受着其带来的反噬。从被全网群嘲的“车规级纸巾盒”,到屡屡见诸报端的退订单事件,再到那场影响广泛的“交通事故”,雷军的个人形象也从最初的儒雅真诚转变为如今的“人老,实话不多”。雷军个人形象与产品的深度绑定,在带来巨大流量的同时,也让他因产品问题受到了一定影响。汽车行业盛行的网络水军等恶劣操作,更是让小米汽车持续陷入舆论风暴。

今年3月,一向对网络玩梗态度豁达的雷军,在十四届全国人大三次会议北京代表团召开的小组会议上,呼吁对人工智能技术衍生的相关问题提前立法。

此次测试车事件,也暴露出小米内部系统化管理存在的一些问题。作为一家缺乏造车沉淀的企业,小米还面临着迟迟无法解决的交付难题。

尽管小米将北京亦庄二期工厂投产产能提升至30万辆,雷军亲自挂帅“交付攻坚小组”,但由于汽车制造的复杂性远超手机,供应链协同、质量管控、产能爬坡等问题都需要经验的积累和产线的磨合,小米目前仍处于磨合阶段。

产能不足导致小米汽车面临严重的交付问题,这已经转化为一场影响品牌声誉的广泛舆情。小米SU7上市18个月斩获40万订单的辉煌背后,是消费者长达58周的漫长等待。据称,北京亦庄工厂三班倒连轴转,产能冲到两万,仍无法解决交付难题。SU7生产线转产YU7后,主力车型周交付量跌至247辆,漫长的交付周期导致大量退订,给小米带来了巨大压力。

在市场环境下,消费者的情怀在漫长的等待面前显得不堪一击。当等车等到驾照过期,提车周期排到明年暑假,消费者很难继续等待。行业数据显示,60%的小米意向用户会在等待3个月后转向其他品牌,极氪、智界等品牌也通过“置换补贴”“优先提车”等政策加速收割退订的小米客户。

漫长的交付周期还造成一线销售人员收入锐减。小米目前执行300元每台的单车销售提成,一线销售人员销售工资的50%需等交付后发放。8月以来,销售离职率已攀升至行业警戒线,部分门店甚至出现一人多岗的尴尬局面。

由于担心车辆生产后用户放弃购买,小米更改策略,要求准车主提前支付尾款,这一做法再次引发公众质疑,被认为是将供应链风险转嫁到消费者头上。

当激进的互联网思维遭遇产能困境,小米陷入了一个难以解困的尴尬境地。此次测试车事件便是在这样的背景下发生的,面对交付难题,市场开始担心小米能否坚守商业底线。

作为一家年轻的车企,小米或许会随着时间推移逐渐解决当前面临的种种难题。但在消费者面前,他们不会等待企业成熟,在切身利益受损时,大部分消费者会选择转投其他品牌。