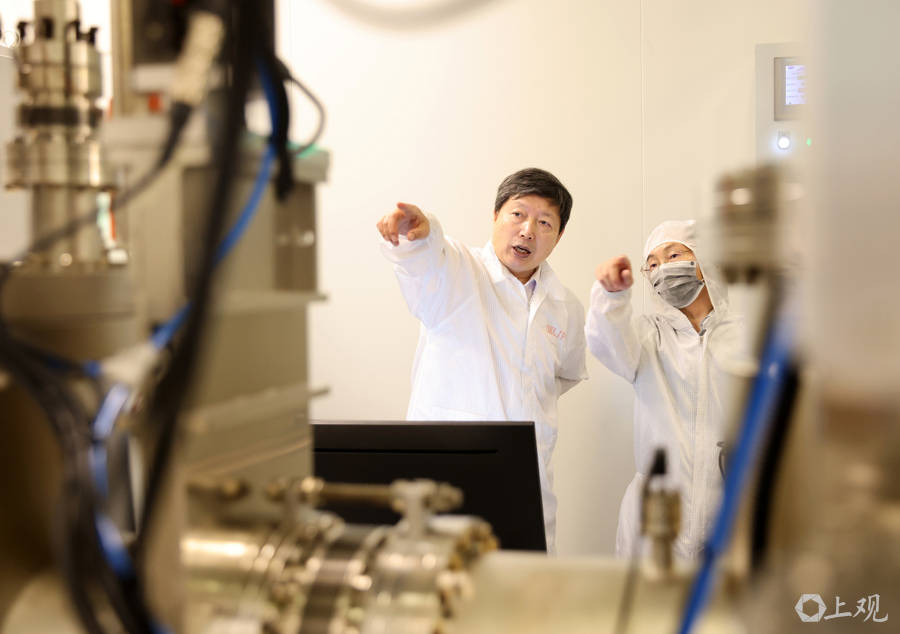

“常规探测器已触及物理极限,唯有以新原理破局,方能突破瓶颈。”在中国科学院上海技术物理研究所的实验室里,研究员陆卫常以这样的比喻强调创新的重要性。作为我国红外物理领域的领军人物,他带领团队在空间红外探测领域实现了两次关键技术跨越,让中国卫星的“眼睛”看得更清、辨得更准。

1983年,怀揣对物理的热爱,陆卫考入中国科学院上海技术物理研究所,师从著名物理学家沈学础院士。当时,国际物理学界弥漫着“黄金时代已过”的悲观情绪,但陆卫却坚信:“物理学是所有技术的基础,尤其在国家战略需求中不可或缺。”这种信念贯穿了他的科研生涯。博士毕业后,他远赴德国布仑瑞克技术大学深造,周末常独自泡在实验室,最终在《物理评论快报》上发表了验证“霍尔丹猜想”的光谱学实验成果,为回国后的研究奠定了基础。

1991年,陆卫如期归国。“这里的科研条件是为年轻人准备的,这种‘当家作主’的感觉让我更坚定要为国家做点事。”他回忆道。回国后,他将研究重心转向空间红外探测的核心难题——如何让探测器在黑暗中“看清”目标,并分辨物质成分。

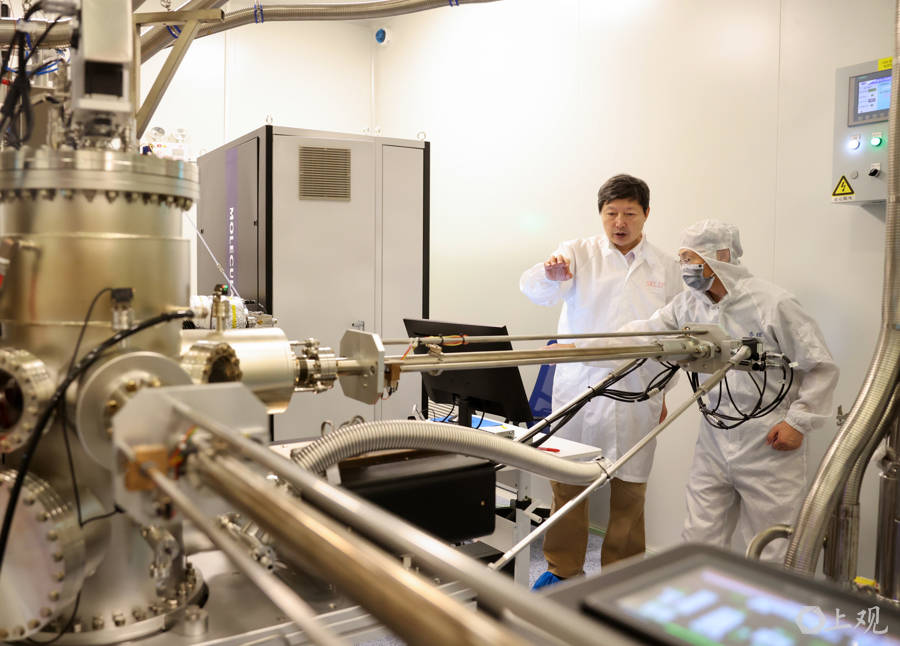

第一次跨越发生在“暗电流”的攻克上。在完全黑暗的环境中,探测器因材料内部电子热运动会产生虚假信号,如同老电视的“雪花点”,掩盖真实信息。陆卫从半导体界面电子态的物理基础出发,提出“电子局域化操控”理论,开发出第四类跃迁探测模式,研制出量子阱长波红外焦平面器件。五年前,该器件随我国新技术试验卫星G星升空,标志着我国高性能红外探测器航天应用的起步。

第二次跨越则聚焦于“辨得准”。陆卫解释:“真人和蜡像远看难分,但光谱如同‘指纹’,具有唯一性。”他引入“光电临界耦合模式”,解决了量子阱探测器峰值探测率与暗电流抑制的矛盾,带领团队研制出单片集成56光谱通道的新型红外焦平面器件。这一成果的光谱通道数是美国同类器件的十倍以上,应用于遥感三十七号卫星后,被用户评价为“开创性突破”。

陆卫的科研理念深受恩师沈学础影响。“老师常说,科研要做原创性工作。”他回忆道。如今,作为导师的陆卫也延续了这一传统。他的办公室门永远敞开,“敲门需要勇气,拆掉有形的门,才能消除学生心中的壁垒。”学生翁钱春感慨:“老师总把压力扛在自己肩上,让我们放手去尝试颠覆性创新。”

在陆卫看来,科研的终极目标是服务国家。“从底层物理原理突破国家重大工程难题,这是我一贯的坚持。”30余年来,他从青年学者成长为学科带头人,带领团队成为有组织基础研究的典范,让中国在空间红外探测领域实现了自主发展。