汇聚全球顶尖学者,共探未来医学领域革命性创新。10月25日,2025世界顶尖科学家论坛生命科学大会在上海临港中心举办。作为世界顶尖科学家论坛的重要组成部分,本次大会以“AI赋能药物与治疗研发新范式”为主题,汇聚全球顶尖科学家、医学专家与青年科研力量,共同探讨生命科学领域的革命性创新路径。本次大会由上海交通大学主办,上海交通大学科学技术发展研究院、医学院、人工智能学院联合承办,上海世重产学研融合发展基金会与上海市数理医学学会协办。

本届大会由多位诺贝尔奖得主与两院院士领衔。2001年与2022年诺贝尔化学奖得主、美国Scripps研究所教授巴里·夏普利斯(K. Barry SHARPLESS),中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭,中国工程院院士、上海交通大学副校长、医学院院长范先群,中国科学院院士、上海交通大学人工智能学院首席顾问鄂维南共同担任大会联合主席。大会由范先群院士主持,数十位海内外资深科学家、百余位中外优秀青年科学家和学生代表齐聚一堂,开展跨领域、多层次的深度交流。

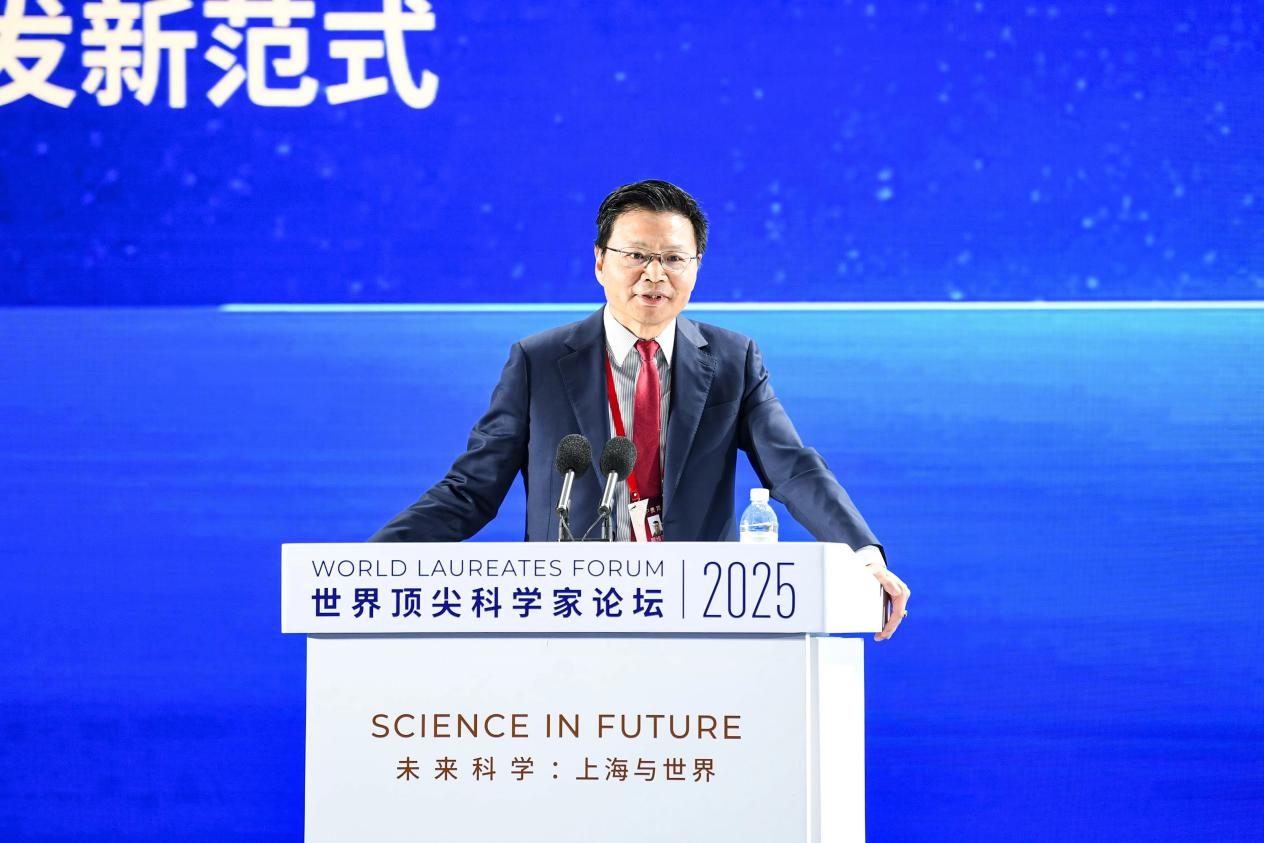

开幕式上,巴里·夏普利斯(K. Barry SHARPLESS)教授和丁奎岭院士分别致辞。巴里·夏普利斯(K. Barry SHARPLESS)教授指出,人工智能技术和传统药物的结合正在革新医学领域,实现了从研发到设计的跨越,打造了精准靶向疗法。他表示,进步来源于协作,希望此次论坛搭建的合作平台,能催生未来开发模块化、个性化治疗方案,让突破性成就成为常态,开启药物研发新征程。丁奎岭院士表示,人工智能技术正成为重塑科研与医疗技术研发的变革性力量,上海交通大学始终致力于构建人工智能、医学与基础科学交融的创新生态,推动科技成果转化。此次论坛紧扣时代特征,期望未来能进一步推动人工智能与生命科学融合,加速未来医疗创新,助力全球健康事业。

大会由范先群院士主持

主旨论坛环节,多位国际权威专家分享了前沿研究成果与未来展望。鄂维南院士以“AI赋能的科学研究基础设施”为主题发表演讲。他表示,人工智能正推动科研范式进入新阶段,建设AI驱动的科研基础设施已势在必行。应从文献利用、理论计算、实验设施三方面协同发力,引入AI科研代理与自动化实验系统,打造高效协同的科研体系。新型科研基础设施应构建类似“安卓系统”式的开放科研生态,实现跨学科连接与知识共享,加速重大科学突破。

2025年WLA Prize获得者、康奈尔大学教授斯科特·埃默尔(Scott D. Emr),2019年沃尔夫医学奖得主、2020年生命大会突破奖得主、世界顶尖科学家协会奖生命科学或医学遴选委员会成员杰弗里·弗里德曼(Jeffery Friedman),上海交通大学教授洪亮,2025年WLA Prize获得者、犹他大学教授韦斯·桑德奎斯特(Wesley I.Sundquist),Scripps研究所吴鹏教授,温州医科大学眼健康与疾病高等研究院院长张康分别分享了各自研究的进展和相关成果。

在主旨圆桌论坛中,鄂维南院士、杰弗里·弗里德曼(Jeffery Friedman)教授、韦斯·桑德奎斯特(Wesley I.Sundquist)教授、斯科特·埃默尔(Scott D.Emr)教授、张康教授围绕AI如何真正推进未来药物研发这一核心议题展开深度对话。五位顶尖科学家从科学数据的可信性、机制理解与AI预测的关系、如何规模化扩展等维度分享观点,对未来药物与治疗研发的核心挑战提出具有前瞻性的思考。圆桌论坛由上海交通大学人工智能学院副院长、医学人工智能研究院常务副院长张娅教授主持,现场思想激荡,金句频出,堪称一场高水平的学术思辨盛宴。

当晚,由2013年诺贝尔化学奖得主、斯坦福大学教授迈克尔·莱维特(Michael Levitt)与复旦大学复杂体系多尺度研究院院长、上海人工智能实验室领军科学家、奥泊生科创始人马剑鹏教授共同主持的创新案例分享环节举行。六位青年科学家和医学专家聚焦“AI赋能药物与治疗研发的创新团队与创新项目”,分享了本领域优秀案例并开展深入交流。案例分享结束后,迈克尔·莱维特(Michael Levitt)教授进行点评结语,高度评价各案例的创新价值与实践意义,同时就AI在医学应用领域的广阔前景与发展方向分享了思考。

本次大会依托“临港科创城”的战略定位,深度融合了上海交通大学的优质资源,为全球顶尖科学家、医学专家与产业界人士搭建了高水平的交流平台,在思想碰撞中催生了多项跨领域合作意向。上海交通大学作为主办单位之一,充分发挥学科交叉优势与科研创新实力,为大会的顺利开展提供了坚实支撑。未来,学校将以此次大会为契机,进一步深化在生命科学、临床医学、人工智能等领域的交叉研究与国际合作,进一步对接临港本土资源,推进产教融合、科教融合,携手全球顶尖科研力量,共同绘制人类健康命运共同体的建设蓝图。