作为深耕肉类产业链的研究者,星空君曾提出一个观点:非洲猪瘟将重塑中国肉类生产格局。这一判断正被行业数据逐步验证,传统养猪业赖以生存的“猪周期”规律已被彻底打破。原本4-5年一轮的循环轨迹——肉价上涨引发产能扩张,随后供应过剩导致价格下跌,最终迫使产能收缩——在非洲猪瘟冲击下出现根本性变异。

这场疫情成为行业分水岭,中小养殖户因防疫能力薄弱加速退出市场。据统计,2019年以来散户数量锐减,规模化养殖企业趁势扩张。到2024年,前20大猪企出栏量占比从不足9%跃升至30%,预计2025年将达35%。这种结构性转变背后,是无数个体养殖户的黯然离场与资本巨头的强势崛起。

在行业剧变中,牧原股份的扩张轨迹尤为引人注目。这家企业从2018年营收刚破百亿,到2022年突破千亿大关,仅用四年时间实现十倍规模跃升。其扩张节奏与非洲猪瘟传播周期高度吻合:2020年猪肉价格暴涨期间,公司依托集约化养殖优势大举扩张,当年投资建猪舍支出达460亿元,次年续投360亿元,两年投入超800亿元,规模堪比特斯拉上海超级工厂。

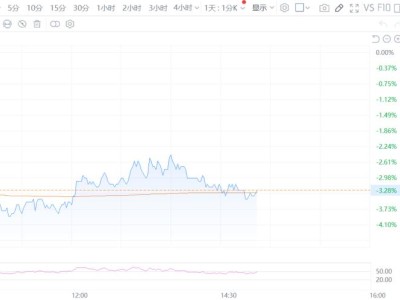

这种激进策略在2025年三季报中显现成效。前三季度公司实现营业收入1117.90亿元,同比增长15.52%;净利润147.79亿元,同比增长41.01%。尽管第三季度单季营收同比下降11.48%,净利润下滑55.98%,但13.6元/公斤的商品猪均价仍使其业绩优于同行。温氏股份同期净利润下降65.02%,新希望扣非净利润暴跌99.63%,凸显牧原的成本控制优势。

支撑这种优势的是公司膨胀的固定资产。2017年固定资产与在建工程合计120亿元,到2022年已飙升至1200亿元,其中绝大部分为猪舍投资。以山东曹县项目为例,这个预算20.8亿元的养殖基地已完工投产,招聘网站显示其员工月薪约6000元,在当地属于较高水平。百度街景显示项目办公区停满私家车,印证了资产的真实性。

庞大的养殖规模转化为惊人的市场占有率。2024年公司销售生猪7160.2万头,较上年增长12.2%,其中商品猪6547.7万头。这一数据不仅巩固其行业龙头地位,更形成显著规模效应:温氏股份与新希望同期出栏量分别为3018.27万头和1652.49万头,三家合计占据上市猪企近八成市场,牧原增量达778.6万头居首。

面对2025年猪价下行周期,公司采取主动调控策略。三季度末能繁母猪存栏降至330.5万头,较年初减少5.9%,去化力度超过行业平均。公司计划维持当前存栏水平,通过精细化养殖提升效率。这种策略在三季报中得到体现:尽管行业整体承压,公司仍交出史上最佳三季度成绩单,展现出强大的抗风险能力。