近期,汽车行业的智能驾驶宣传风向悄然发生了变化。多家新能源车企在推广其智能驾驶功能时,开始调整宣传策略,将原本醒目的“智驾”标签替换为更为低调的“辅助驾驶”。这一变化,首先由小米汽车引发关注。

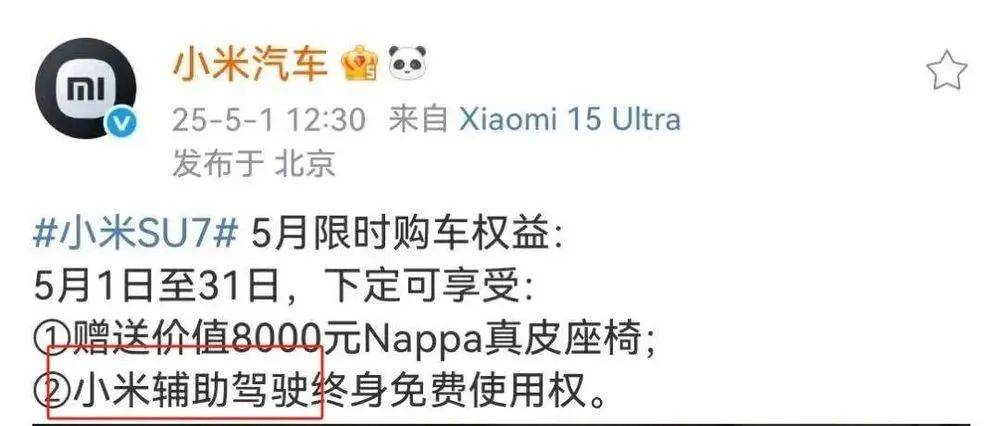

小米汽车在5月1日通过其官方微博发布的一组宣传物料中,将原有的“小米智驾 Pro”和“小米智驾 Max”分别更名为“小米辅助驾驶 Pro”和“小米端到端辅助驾驶”。这一变动迅速引起了媒体和公众的注意。对比小米汽车官网的历史记录,可以发现这一变化并非偶然,而是有针对性的策略调整。

这一变化背后,与近期发生的一起交通事故不无关系。3月29日晚,一辆小米SU7在高速上发生碰撞后爆燃,事故发生后,有关小米汽车智能驾驶功能的宣传是否夸大,成为了舆论关注的焦点。据统计,事故发生后的4月份,小米汽车官方微博中提及“智能驾驶”和“智驾”的次数大幅减少,与此前的高频宣传形成鲜明对比。

小米并非孤例,理想汽车也紧随其后,调整了其智能驾驶功能的宣传方式。5月1日,理想产品线负责人李昕旸在微博上介绍理想L6智能焕新版时,强调了“辅助驾驶焕新”,理想官微也转发了这条微博,显示出理想在宣传策略上的微妙变化。

据新消费日报报道,记者走访了深圳、太原等城市的多家新能源车企门店,发现各车企门店相关销售人员在宣传智能驾驶功能时,整体表达变得更为谨慎。部分车企品牌甚至转向强调其他卖点,仅在用户主动提问时,才会就辅助驾驶功能展开相关说明。

这一系列变化,与监管部门的政策导向密切相关。今年以来,工信部多次对“自动驾驶”、“自动泊车”、“城市NOA”等用语进行澄清,要求企业严格区分功能测试阶段与实际开放区域,禁止夸大和虚假宣传。工信部还提出多项强制性要求,对整顿智能辅助驾驶传播与使用的乱象态度明确。

在车企积极拥抱智能驾驶的热潮下,曾经出现了诸如“脱手驾驶”、“智驾如老司机”等传播术语,这些术语不仅夸大了智能驾驶的功能,还模糊了智能辅助驾驶的责任边界,导致消费者与车企之间产生了不少纠纷。如今,随着监管环境的收紧,车企开始回归理性,不再盲目追求炫技,而是将更多的精力投入到提升智能驾驶的安全性、真实场景体验实力以及汽车产品的核心底层竞争力上。