在太空探索的历史长河中,1960年代美国发射首颗GPS卫星的举动,或许未曾预示到这会为半个世纪后中国北斗系统的崛起埋下伏笔。

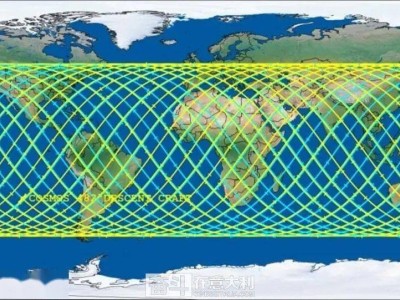

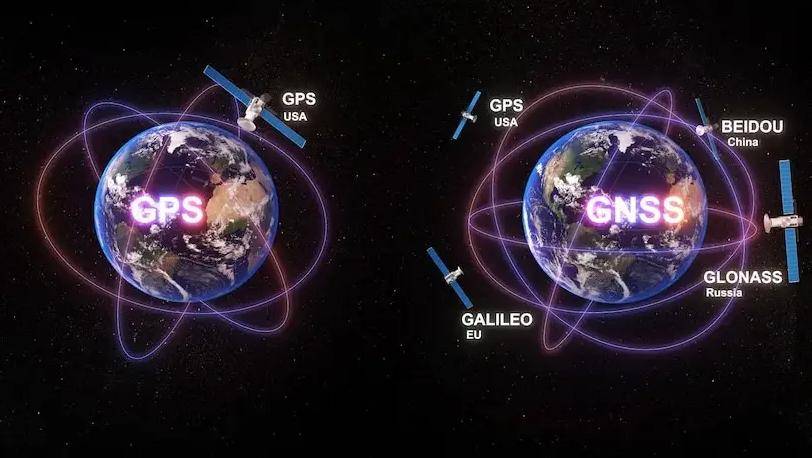

时至今日,美国的GPS系统凭借24颗卫星已实现对全球的覆盖,而中国北斗系统则后来居上,部署了多达55颗卫星。这一显著差异引发了公众的广泛关注:同为导航定位卫星系统,为何中美两国所需的卫星数量会有如此大的不同?

首要原因在于太空轨道资源的争夺。卫星轨道,特别是近地轨道,被视为太空中的“稀缺资源”。距离地球越近,信号传输的损耗就越小,覆盖效率也相应提高。作为全球定位系统的先驱,美国在1970年代便占据了这些最优的近地轨道资源。GPS的24颗卫星分布在6个轨道平面上,每个轨道4颗,形成了一张高效且无缝的全球覆盖网。

而中国北斗系统的建设起步较晚,始于1994年。此时,近地轨道资源几乎已被GPS系统“瓜分殆尽”。面对这一困境,北斗系统不得不选择将卫星部署在更高的中地球轨道上(约2.1万公里)。由于轨道周长更长,为了实现与GPS相当的全球覆盖,北斗系统所需的卫星数量自然大幅增加。

更为复杂的是,国际规则遵循“先占先得”的原则。这意味着,谁先占据某个轨道,谁就拥有对该轨道的使用权。在这种规则下,后发国家不仅要克服技术上的挑战,还要在有限的剩余轨道资源中“寻找缝隙”。

然而,轨道资源的劣势却激发了北斗系统在功能设计上的创新。与GPS单纯依赖无源定位不同,北斗系统独创了“有源定位+短报文通信”的模式。这一技术需要额外部署5颗地球静止轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,用于实时收发信号和传输短信。例如,在远海作业的渔民遇险时,可以通过北斗终端直接发送求救信息,而GPS用户则只能被动等待救援。这一功能在汶川地震等灾害中发挥了重要作用,挽救了无数生命。

为了避免“旧星退役、新星未至”的断档风险,中国采取了“边建边用、冗余备份”的策略。这一策略确保了北斗系统的稳定性,并使得最终发射的卫星总数达到了55颗,其中20颗为备用和试验卫星。这种“双倍投入”的做法体现了中国对自主导航系统的坚定决心和高度重视。

在精度与安全方面,北斗系统也取得了显著突破。通过采用三频信号技术,北斗系统将民用定位精度提升至0.5米,远超GPS的5米。更密集的卫星网络还为北斗系统带来了抗干扰优势。在复杂地形或电磁干扰环境中,北斗系统可以同时接收更多卫星信号,从而降低定位偏差。这一技术突破对于国家安全具有重要意义。历史上,美国曾在台海危机期间关闭GPS信号,导致中国导弹试射严重偏离目标。自此之后,中国加速推进北斗系统的研发和应用,如今国产导弹、军舰等武器装备已全面换装北斗导航。

不仅如此,北斗团队还在不断探索新的技术领域,如量子导航和低轨卫星星座等。这些新技术的研发和应用将进一步提升北斗系统的定位精度和性能。从24颗到55颗卫星的转变,不仅是中国在太空探索领域取得的重大成就,更是后发国家打破技术垄断、实现自主创新的生动写照。