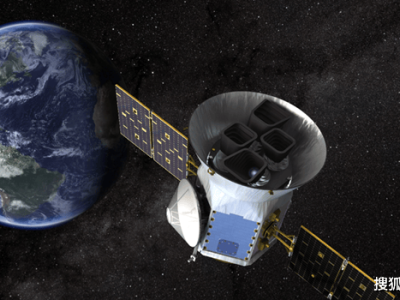

在探索宇宙的征途中,NASA曾雄心勃勃地提出“Astro2020”十年规划,意在打造超越哈勃、韦伯的新一代“大型观测台”,实现全电磁波谱的覆盖。然而,预算的掣肘如同一道无形的墙,将这些先进观测台的发射时间推迟到了遥远的2040年代,为2030年代的太空探索留下了一个旗舰级观测能力的空白期。

回顾过去二十年,太空任务的设计始终受限于运载火箭的性能。低地球轨道的运载能力徘徊在10至25吨之间,货舱直径也大多维持在4至5米。这种限制在韦伯望远镜(JWST)的设计中体现得淋漓尽致,为了适应运载火箭的能力,韦伯望远镜不得不采用复杂的折叠镜面和遮阳罩设计,这不仅增加了成本,还带来了额外的风险。

然而,SpaceX的星舰系统如同一股清流,为太空探索带来了新的希望。这一系统(包括超重型助推器)计划实现完全可重复使用,其运载能力在低地球轨道上可达100吨,日地L2轨道上也能达到18吨,货舱直径更是扩大到了8米。更重要的是,星舰的成本有望低于现有的中型火箭。一旦成功,星舰不仅能够将观测台的质量提升4至10倍,还将允许使用更简单的重型组件,从而减少对精密折叠结构的依赖。

星舰的冗余运力为太空任务的设计带来了更多的可能性。传统任务因质量限制而不得不采用轻质材料,如韦伯望远镜的铍镜。而有了星舰的支持,任务设计可以更加稳健。例如,NASA的SPHEREx任务就曾利用富余载荷替换了高风险技术,改用成熟铝材来降低成本。据估算,星舰有可能将任务的总成本减半,从而使原计划在2040年代发射的项目提前到2030年代。

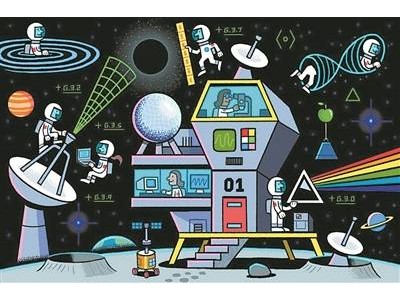

星舰的潜力在多个观测领域都得到了体现。在射电波段,星舰可以一次性部署多台30米天线,构建地外干涉阵列,从而提升黑洞成像的分辨率。在红外与光学领域,更大的镜面(如6米单镜)可以简化系外行星大气光谱的分析过程,加速搜寻地外生命的步伐。在X射线领域,更厚的镜片材料能够增强刚度,降低高精度镜面校准的难度。星舰还能将百吨设备运送到月球远端进行观测,探测在地球无线电干扰屏蔽下的宇宙“黑暗时代”信号。

当然,星舰的成功并非板上钉钉。目前,它尚未验证轨道加油、高频复用等关键技术,最终的成本和运力可能并不如预期。与此同时,NASA的SLS火箭虽然运力相当,但单次发射成本高达8至27亿美元,且产能有限。更大的载荷还需要配备更强的姿态控制模块,这可能会影响任务的寿命。

面对星舰带来的挑战与机遇,NASA需要提前做好准备。如果星舰在五年内验证成功,NASA需要迅速规划如何利用其运力优势。协调性研究将探索简化设计、降低成本的具体路径,确保“Astro2020”的目标不会因技术乐观情绪而偏离轨道。即便星舰未能达到预期,这些预研工作也将为下一代运载技术积累宝贵的经验。