近期,汽车评论界掀起了一场关于车评人责任边界的热烈讨论,焦点人物是知名汽车博主陈震。事件的起因是,一些网友针对陈震过去推荐的车型——特别是威马M7——提出质疑,认为在他推荐后,若厂家倒闭,车评人应承担一定责任。这些网友指出,陈震自己开着法拉利和劳斯莱斯,却向粉丝推荐威马,暗示其推荐存在利益驱动或忽视风险。

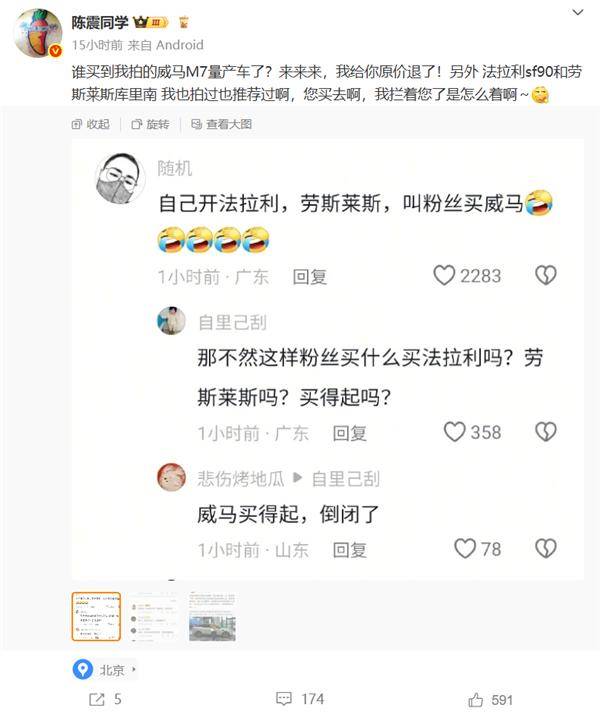

面对网友的指责,陈震迅速作出回应,他反问网友:“谁买到我推荐的威马M7量产车了?我承诺原价回购。而且,我也推荐过法拉利sf90和劳斯莱斯库里南,你们为何不去买呢?我并没有阻拦任何人。”这番言论试图澄清自己的立场,表明推荐车型是基于个人体验和感受,而非刻意引导粉丝购买特定品牌。

然而,网友并未就此罢休,进一步质疑陈震是在“偷换概念”,认为厂家倒闭的事实使得原本的推荐变得不可接受。网友指出,如果威马没有倒闭,基于陈震的推荐,该车型很可能会吸引大量消费者。此时,陈震的回应被解读为“嘴硬”,认为他在不同情境下会采取双重标准。

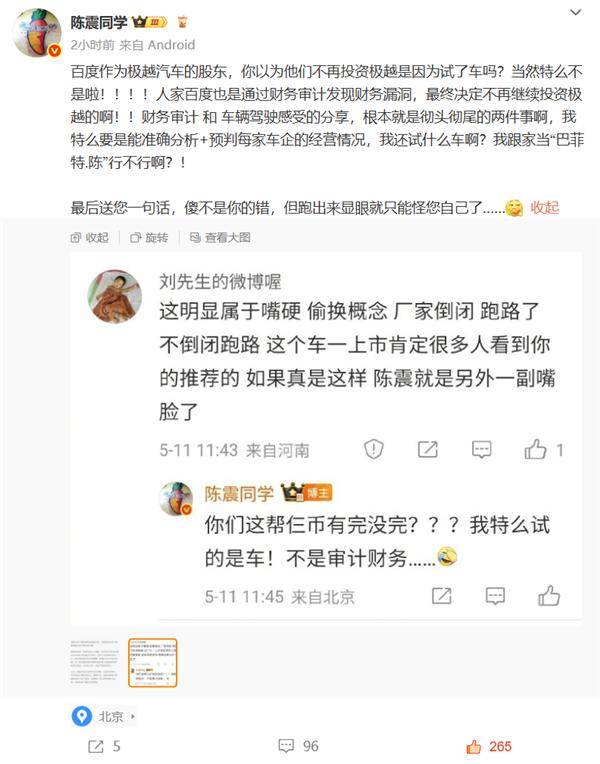

为了平息争议,陈震以极越汽车倒闭为例,深入剖析了车评人的角色与责任。他强调,百度作为极越汽车的股东,决定停止投资是基于财务审计发现的漏洞,而非基于车辆的驾驶体验。陈震表示:“财务审计和车辆驾驶感受的分享,完全是两码事。如果我真能准确预测每家车企的经营状况,我还需要试车吗?我完全可以坐在家里当‘巴菲特·陈’。”

陈震的这一番话,既是对自己职业角色的定位,也是对网友质疑的直接回应。他试图传达的信息是,车评人的职责在于分享驾驶体验,而非预测企业命运。车评人的推荐,应当被视为一种基于个人感受的参考,而非投资指南。

这场讨论不仅引发了公众对车评人职责的深入思考,也反映了消费者在面对汽车品牌选择时,对于信息真实性和可靠性的高度关注。对于车评人来说,如何在提供有价值的信息与避免误导消费者之间找到平衡点,成为了一个亟待解决的问题。

那么,对于车评人推荐的车型,在厂商倒闭后,车评人究竟是否应该负责?这一问题的答案,或许需要我们从多个角度进行考量,包括车评人的专业角色、消费者的信息处理能力,以及市场环境的复杂性等。