近年来,汽车设计界经历了一场静悄悄的“复古革命”,实体按键在逐渐消失后,竟又悄然回归新车之中。这一转变,标志着车企终于倾听到了消费者的声音,对过去过度追求科技感的设计进行了反思。

曾几何时,中控大屏几乎成了汽车的标配,车载屏幕尺寸从12英寸一路飙升至17英寸,实体按键和机械仪表则被大量削减,甚至消失无踪。车企们热衷于宣传座舱的数字化程度,将各种功能集成到触控屏上,仿佛屏幕越大、按键越少,就代表车辆越先进。

然而,随着时间的推移,这种设计方式的问题逐渐暴露出来。车主们纷纷吐槽车载触屏的安全性、实用性欠佳。例如,大众ID.系列车型的后视镜调节功能隐藏在三级菜单中,平均操作耗时竟达22秒;方向盘触控板误触率高,紧急情况下反应延迟;更有驾驶员在暴雨中因找不到触控除雾键而险些发生事故。这些问题让车主们深感焦虑与不满。

事实上,车企们最初追求大屏设计的初衷,除了营造科技感外,更重要的是降低成本。将功能集成到车机系统中,可以减少电子控制单元(ECU)的数量,从而降低造车成本。然而,这种以牺牲用户体验为代价的成本节约方式,最终遭到了市场的反噬。

如今,车企们终于开始调整策略,纷纷宣布拥抱实体按键。在上海车展上,包括大众、小米、保时捷等在内的多家车企都展示了带有实体按键的新车型。大众设计总监安德烈亚斯·明特更是直言不讳地表示:“实体按键将回归,而且会一直存在下去。”

这一转变背后,是车主们对安全、实用性的强烈需求。触控屏虽然看起来科技感十足,但在实际驾驶过程中却存在诸多不便。尤其是在高速行驶时,驾驶员需要分心去操作触控屏,这无疑增加了事故的风险。相比之下,实体按键则更加直观、易操作,能够在紧急情况下迅速响应。

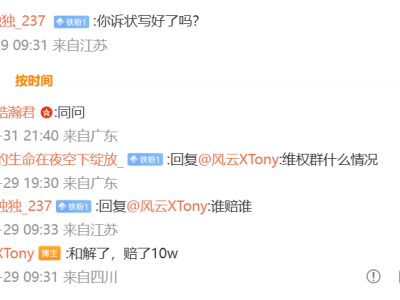

随着智能汽车的普及,另一个更现实的担忧也在车主间蔓延:如果车机系统突然故障或网络中断,车辆将如何应对?这一问题在今年的五一假期得到了直观的体现,哪吒车主集体遭遇了App崩溃的尴尬境遇,无法解锁车辆、关键信息集体“失踪”等问题频发。

面对消费者的投诉和监管要求,车企们开始回调激进的全触控策略。欧洲新车安全评鉴协会(Euro NCAP)2026年的新规更是明确要求:转向灯、雨刮器、紧急呼叫等关键功能必须配备实体按键,过度依赖触控屏的车型将被降低安全评级。这一规定无疑为实体按键的回归提供了有力的支持。

如今,保时捷、宝马、小米等多家车企都计划在新车型中增加实体按键和旋钮,以提升用户体验和安全性。这一转变标志着车企们终于开始认真倾听用户的声音,将好用的科技用到了刀刃上。

当然,这并不意味着要完全抛弃触控设计。实体按键与触控屏各有优势,应根据功能需求进行合理搭配。例如,空调温度调节等基础操作适合采用实体按键,而呼叫联系人、氛围灯设置等功能则更适合使用语音和触控屏。软硬兼施、两者共存,才是最优解。