五一假期,我返回了久违的老家,意外发现家族中的长辈们都被一首名为《搀扶》的歌曲深深吸引。这首歌在我的音乐品味中并不出众,旋律简单直白,歌词也缺乏深度,且过度修音后的唱腔带有一种电音混合的沧桑感,让人联想到海来阿木与刀郎的风格。在抖音平台上搜索《搀扶》,首先映入眼帘的竟是关于其涉嫌抄袭《小李飞刀》主题曲的负面新闻。

然而,这首歌曲却仿佛无孔不入地渗透进了长辈们的日常生活,从车载音响到短视频配乐,甚至在KTV里,短短几天内我就亲耳听到了两次现场版。更令人惊讶的是,我妈妈最近在学习一支新舞蹈,而推荐这支舞的舞友给出的唯一理由就是它的背景音乐是《搀扶》。

4月29日,抖音上一位名为火比克的博主发布了一段在湖州嚮Livehouse的工作视频,他是那里的驻唱歌手。据他所述,《搀扶》在过去几个月里成为了最受客人欢迎的歌曲,几乎每晚都有人点唱。评论区里,不少年轻人表达了与我相似的困惑:这样简单粗糙的歌曲,究竟是谁在听?又为何如此热衷?

“我38岁的老公喜欢。”“我公公年前爱唱《苹果香》,现在整天哼《搀扶》。”“我妈说这是她听过最美的歌。”类似的评论层出不穷,还有人分享说,在自家的量贩式KTV里,从《诺言》到《苹果香》,再到如今的《搀扶》,每年总有一首歌能席卷整个包间。

《搀扶》的歌词中反复提及“皱纹”“陪伴”等词汇,精准触动了长辈们对晚年生活的向往和对过往岁月的感慨。他们一边憧憬着歌词中平淡而温馨的生活场景,一边感叹岁月无情,青春不再。这首歌因此迅速走红,仅用了四个月就登顶了全网播放量榜首,累计播放量达数十亿次。有音乐博主预测,作为词曲作者及原创的马健涛,仅凭这首歌就可能收获了千万以上的收益。

与郭有才的《诺言》和刀郎的《罗刹海市》相似,《搀扶》的背后也有着一段动人的创作故事和情感底色。马健涛在与发妻离婚后,在人生低谷中创作了这首歌,并因此迎来了事业的转机。这个故事成为了《搀扶》在短视频平台上传播的重要一环,被网友们反复提及。

在主流音乐市场为各种商业歌曲争得不可开交时,《搀扶》却仿佛来自另一个平行世界。我询问了一些音乐行业的朋友,他们中的大多数甚至都不知道这首歌的存在。但当我们向身边的朋友和父母提起《搀扶》时,得到的回答却几乎一致:“这首歌特别火。”

近年来,中老年人在互联网舆论场中的话语权逐渐提升,已经催生了多个全网爆款。与兴趣日益多元化的年轻用户不同,中老年人群对单一内容的渗透能力极强,影响范围极广,且几乎没有任何争议。就像现在,《搀扶》这首单曲循环的歌曲,在中老年群体的推动下,成为了全民爆款。

那么,《搀扶》为何能如此火爆呢?其直白简单的歌词功不可没。一句“死后也要葬在一个山头”直击暮年夫妻对幸福婚姻的最终幻想,这种直给直白的表达方式,虽然看似俗气,但却精准地说出了听众的隐秘心声。在QQ音乐上,《搀扶》拥有250万以上的收藏量,一万多人同时在线收听。评论区里,创作者马健涛的一句留言“希望这首歌可以拯救你的婚姻”,更是引发了众多听众的长篇留言,他们纷纷讲述自己的故事,场面热闹而和谐。

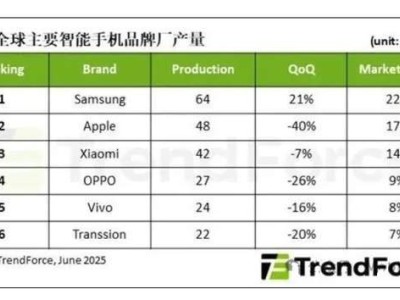

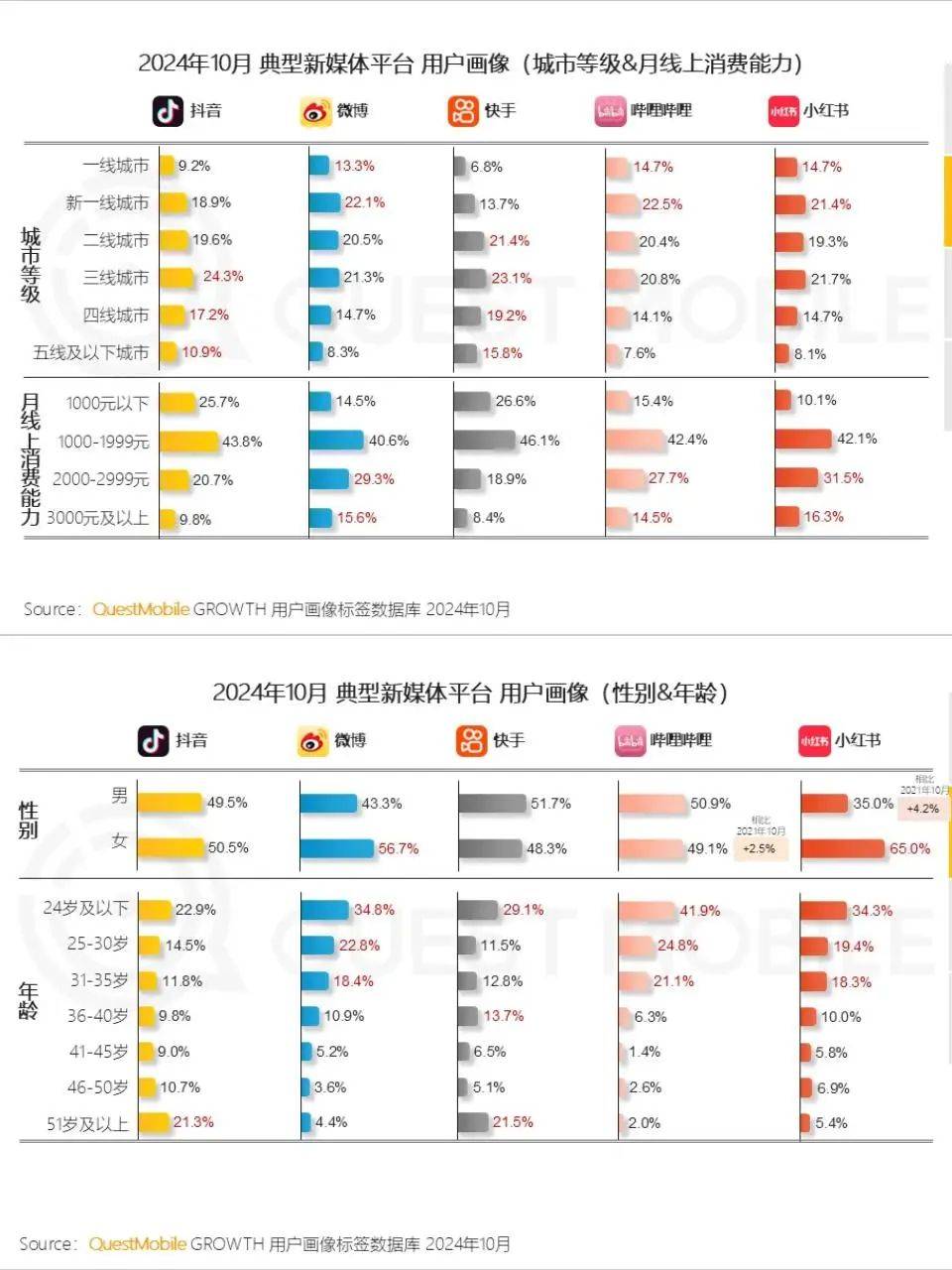

从《跳楼机》的失恋自我拉扯到《搀扶》的暮年夫妻相守,这些歌曲的人设都符合抖音当下的主流用户画像——中产消失,下沉市场爆发,中老年成为用户主力之一。根据QuestMobile数据,2024年10月,24岁及以下、51岁及以上的用户占据了抖音用户的44.2%。同时,三线城市及月线上消费能力在1999元以下的用户,成为了抖音的主流用户群体。

抖音热曲从《学猫叫》到《搀扶》的迭代,也反映了用户对短视频内容消费取向的变化。如今,听众更青睐那些能提供情绪沉浸价值的内容。某种程度上,当下的抖音热曲已经脱离了歌曲本身,成为了演绎剧情的背景音乐。无论是被强行配上的DJ版小曲、古风相思曲,还是极具氛围感的歌曲,它们都与原曲毫不搭界的剧情“拉郎”搭配在一起。

从2024年11月发布至今,《搀扶》在马健涛本人的助推下,通过中老年垂直网红达人的翻唱和二次传播,始终以暮年夫妻的视角和朴素的情感价值观,牢牢维系着中老年粉丝之间的粘性。歌手马健涛不仅鼓励网友们翻唱他的歌曲,还积极与翻唱者互动,甚至邀请他们来到家中同框演唱。这种良性的互动为他和歌曲都赢得了更多粉丝的喜爱。

与年轻人相比,中老年人的音乐消费具有更强的社交属性。无论是广场舞、音响功放还是KTV,他们都能通过这些方式更快地传播和分享自己喜欢的歌曲。马健涛的歌曲一直牢牢贴合中老年的情感需求,因此形成了粘性极高的粉丝群体。面对抄袭风波,粉丝们依然选择支持他,认为他努力、真诚,是一个值得保护的“好孩子”。