在人工智能领域的最新浪潮中,焦点已从单纯的技术突破转向了实际应用的全面落地。2025年,行业的风向标不再是比拼谁能研发出参数最多、成本最高的AI模型,而是谁能将这些技术转化为用户触手可及、易于使用的服务。

数月前,DeepSeek公司以不到600万美元的设计成本推出了一款AI模型,这一举动犹如一颗石子投入平静的湖面,激起了整个行业的波澜。它让人们意识到,构建AI应用的关键不在于砖头的昂贵与否,而在于是否拥有一套成熟的施工流程、高效的生产线、详尽的设计图纸以及完善的交付机制。

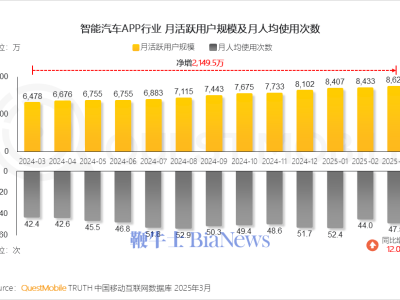

与此同时,文心助手、夸克、豆包、元宝等一系列AI应用如雨后春笋般涌现,从信息检索到内容创作,从问题解答到视频编辑,AI模型的能力正逐步融入用户的日常生活,成为社区中不可或缺的一部分。

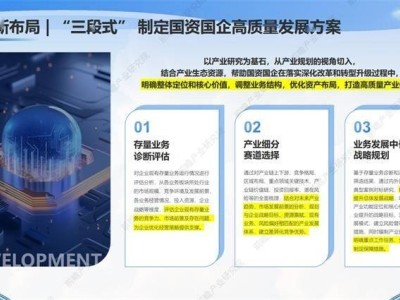

当前,竞争的核心已从单纯的技术比拼转变为综合能力的较量。企业不再单纯追求AI大模型的参数规模,而是更加注重如何将这些模型快速、低成本地部署到实际应用中,并确保用户能够轻松上手、愉快使用。这一转变标志着AI技术正从实验室走向大众,成为企业服务的“底层基础设施”。

百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动等科技巨头纷纷调整战略,将AI实验室整合进业务部门,实现从“科研导向”向“服务效率”的转变。这些企业不再满足于拥有先进的AI模型,而是致力于将这些技术融入具体产品,使之成为用户日常体验中不可或缺的一部分。

百度推出了文心4.5Turbo,强调性价比和效率;阿里巴巴则推出了Qwen3,旨在以少量参数实现高效能;腾讯的混元模型则通过多模态、多场景的应用,打通了图片、语音、文字等多个通道。这些举措表明,构建AI应用的基础不再是单纯的模型参数,而是如何巧妙地、经济地、稳定地实现技术的应用。

在算力方面,这些巨头也在积极布局,夯实基础设施。百度自研昆仑芯,并推出大规模集群,提升计算效率;阿里巴巴豪掷千金,打造涵盖云计算和基础硬件的AI基础设施;腾讯则通过整合算法、数据、训练团队,实现了资源的统一调度。这些努力为AI应用的快速部署和高效运行提供了有力保障。

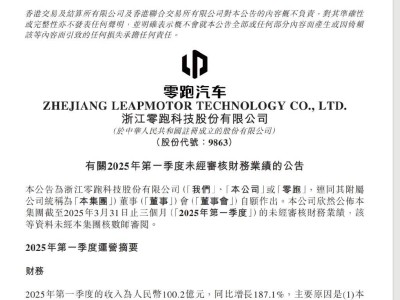

在应用层面,这些企业也在不断探索,力求为用户提供更加便捷、舒适的使用体验。百度将文心模型融入搜索、文库、网盘等产品,实现知识办公的一体化;阿里巴巴以Qwen3为引擎,夸克为前台,推动钉钉、淘宝等产品的功能升级;腾讯将混元模型接入微信生态,覆盖小程序、聊天助手等多个场景;字节跳动则通过豆包和剪映等产品,在内容赛道上抢占流量入口。

在这场AI竞赛中,科技巨头们不再局限于单一角色的扮演,而是纷纷跨界发展,形成了模型厂、平台厂、应用厂三者之间的复杂交织。DeepSeek等模型厂在提升模型性能的同时,也在探索平台部署和产业结合;字节跳动等应用厂在深化产品应用的同时,也在加强模型体系的研发;百度、阿里巴巴等平台厂则在整合资源的基础上,推动应用闭环的形成。