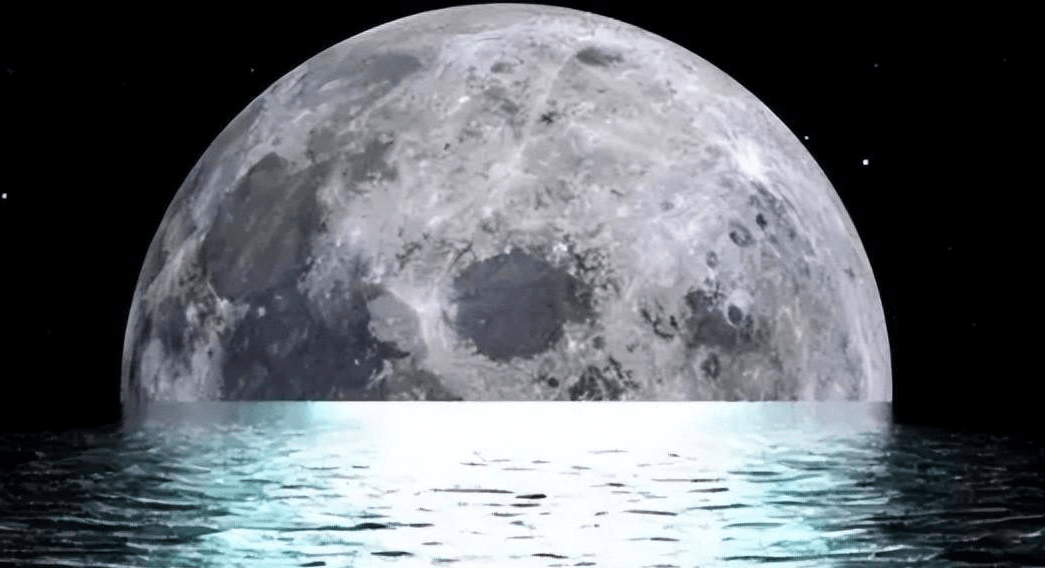

人类对月亮的探索与想象,自古以来便是一段充满奇幻色彩的旅程。在科技尚未揭示宇宙真相的古代,月亮被赋予了种种神秘与神圣的意义。在中国,商朝时期的文化遗产《诗经》中,已有对月亮的诗意描绘,将其比作夜空中悠然航行的小舟,展现了古人对月亮的无限遐想。

而在遥远的西方,古希腊文明则将月亮视为女神阿耳忒弥斯的化身,她手持弓箭,在夜空中自由驰骋,这样的神话形象不仅丰富了文化内涵,也映射了古人对月亮的敬畏与崇拜。

然而,尽管古人对月亮充满想象,但直接观测其真实面貌却并不容易。在没有现代望远镜和宇宙飞船的时代,他们依靠细致的观察和智慧的推理,逐渐摸索出月亮的基本规律。例如,他们发现月亮常常呈现圆形或近似椭圆形,这源于地球特定视角下,阳光照射月亮的部分所呈现的形状。

古人还注意到,月亮在不同时间会有不同的形态变化。农历十五、十六的满月之夜,月亮最为明亮,仿佛夜空中最耀眼的明珠。这是因为月球、地球和太阳三者处于一条直线上,使得月球面向地球的一面被阳光完全照亮。相比之下,新月时月球则位于太阳与地球的连线上,阳光无法照射到月球面向地球的一面,因此人们无法看到月亮。

古人之所以能够凭借肉眼洞察苍穹,对月亮有所感悟,离不开他们的智慧与探索精神。他们长期观察日月星辰的运动,积累了丰富的天文学知识,形成了独特的宇宙观。这些观察不仅揭示了月亮的基本规律,也为后来天文学的发展奠定了基础。

随着科技的进步,古人发明了浑仪等观测工具,这些工具使他们能够更精确地测量和记录天体的方位和运动情况。这些观测数据的积累,推动了人类对宇宙的认知不断向前发展,一步步揭开了宇宙的神秘面纱。

不仅如此,古人对月亮的探索还激发了他们对宇宙的无限遐想与好奇。他们通过诗歌、神话等形式,将月亮描绘成充满神秘与魅力的存在,这些文化遗产至今仍然熠熠生辉,激发着人类对宇宙探索的热情与向往。