小米汽车,这家曾经以惊人增速震撼汽车行业的跨界新军,近期却陷入了前所未有的困境。自今年年初以来,尽管小米SU7的订单量从2月的5.3万辆增长至3月的8.34万辆,但增速随后明显放缓。特别是3月底发生的一起高速事故,更是让小米汽车销量急转直下,从3月的2.92万辆降至一个月后的2.72万辆。

进入2025年的春夏之交,小米汽车正面临一场信任危机。从3月底的致命交通事故,到5月爆发的碳纤维机盖维权事件,再到销量持续下滑,小米汽车这位“互联网速度”的闯入者,不得不放慢脚步,直面造车路上的残酷现实。小米汽车CEO雷军在一次内部讲话中直言:“这是小米创办以来最艰难的时刻。”

3月29日,一辆小米SU7标准版在高速行驶中遭遇严重碰撞,导致3人死亡,事故视频迅速在网络上传播,引发社会广泛关注。小米汽车的安全性能因此受到严重质疑。尽管小米将“智驾”宣传改为“辅助驾驶”,但用户对技术可靠性的疑虑已波及全系车型,直接导致订单转化率下降。

就在安全事故的风波尚未平息时,小米SU7 Ultra又陷入了营销争议。有车主发现,售价高达4.2万元的碳纤维双风道前舱盖实际配置与宣传不符,甚至与刹车散热系统无物理连接。这一发现迅速在社交媒体上发酵,引发300余名车主的集体诉讼,部分用户要求无损退车。尽管小米推出了改配铝盖及2000元积分补偿的方案,但用户认为其诚意不足。

5月初,小米通过OTA将SU7 Ultra的最大马力从1548匹限制至900匹,需达成赛道成绩才能解锁,此举被车主指责为“性能阉割”。加之产能不足导致交付周期长达30-40周,部分用户因等待时间过长而转向其他品牌。在软件争议与交付困境的双重压力下,小米汽车的销量进一步承压。

雷军曾在微博上表示,小米汽车2025年全年交付目标提升至35万辆。然而,4月销量却出现同比下滑,尽管环比3月下滑不多,但进入5月后,交付量已呈现出明显的下滑趋势。雷军在个人微博上宣布,小米YU7将于5月22日发布,这款即将冲入主流新能源SUV赛道的车型,对小米汽车而言至关重要。

面对销量下滑和舆论压力,雷军从流量明星转变为危机管理者。他坦言,小米SU7的致命事故引发了“狂风暴雨般的质疑”,这种反应远超预期。雷军表示,公众对小米的期待已超越“行业新人”标准,小米必须承担责任。从最初的事故到后续多起危机,雷军的应对策略经历了从沉默到启动“磐石计划”的转变,旨在通过技术救场重建信任。

然而,尽管小米汽车使出浑身解数应对舆论压力,但资本市场却用脚投票。小米股价4月暴跌20%,市值蒸发超3000亿元,投资者对“营销驱动”模式的信心动摇。小米汽车作为一个年交付量目标为35万辆的新兴势力,仅靠雷军的态度和决心远远不够,还需要拿出更加积极有效的措施。

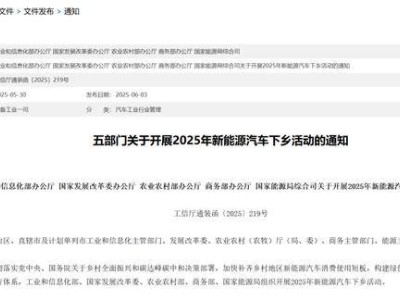

在此背景下,小米汽车开始加强产品质量管控。当前新能源汽车行业正从流量竞争转向价值深耕,在产品为王的环境下,没有产品支撑,一切都难以立足。小米SU7的营销神话在真实使用场景中遭遇滑铁卢,凸显了互联网思维与汽车制造业长周期验证逻辑的冲突。因此,小米将在即将上市的小米YU7上标配激光雷达,以弥补SU7纯视觉方案的缺陷。

雷军手中还有其他牌可以打。例如,利用全球最大的消费级IoT生态、3亿MIUI用户及智能制造经验等优势,将SU7/YU7深度融入“人-车-家”场景,进一步提升竞争力。这场看似是小米汽车的困境,实则是整个新能源汽车行业狂飙突进后的集体反思。当“颠覆者”的光环褪去,唯有对安全、生命和用户承诺的敬畏,才能让企业成功穿越周期。