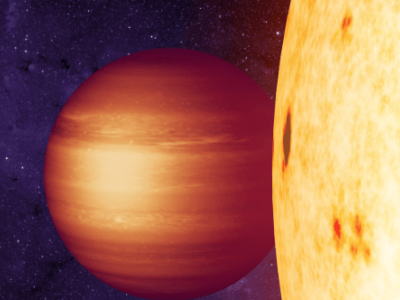

在浩瀚的戈壁荒漠深处,酒泉卫星发射基地静静地躺在蓝天白云之下。从嘉峪关酒泉机场驱车北上,历经四个多小时的颠簸,这里成为了南方科技大学(南科大)师生们追逐科学梦想的起点。5月17日,伴随着朱雀二号改进型遥二运载火箭的轰鸣,南科大自主研制的“南科一号”卫星成功升空,标志着南科大在航天领域的首次尝试取得了圆满成功。

这场航天之旅的起点,可以追溯到四年多前的那个秋天。2020年9月,南科大创园9栋401会议室里,一场关于微小卫星项目的介绍会点燃了学生们心中的热情。刚入学不久的本科生钟泽颖和陈登科,便是被这场介绍会深深吸引的一员。他们满怀憧憬,加入了杨剑副教授的团队,投身于极光光学观测载荷的研发之中。

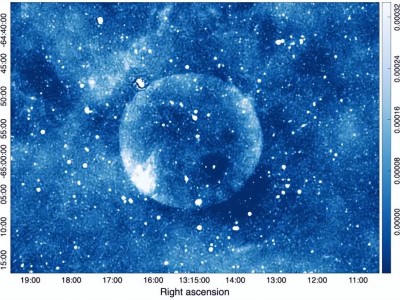

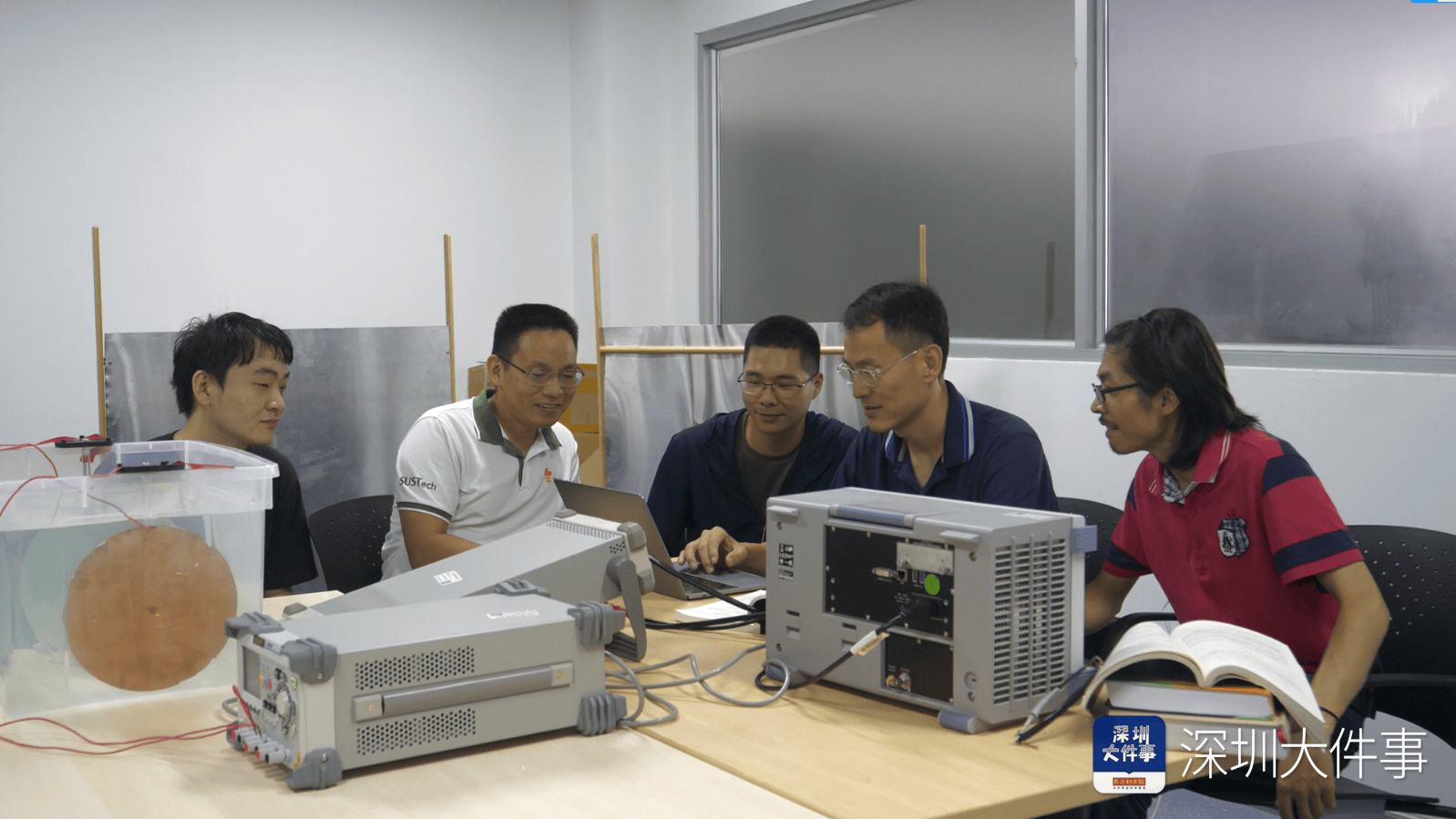

与此同时,尚轩宇作为地空系的硕士生,也在刘凯军教授的带领下,加入了空间电场波动的测试组。他们面临着将电场测量载荷搭载上卫星的挑战,其中最长的一对电场天线总长达12米,打破了全球微小卫星电场天线长度的纪录。为了实现这一目标,团队进行了无数次的实验,从双层卷尺结构到3D打印技术的运用,每一步都凝聚着他们的智慧和汗水。

随着项目的推进,更多的学生加入到了这个充满挑战与机遇的旅程中。潘俊豪在2022年加入了叶生毅教授的团队,负责电场测量载荷数采单元的测试工作。从实验室的研究到真正落地成一项工程,他经历了从科研工作者到工程师的转变,这段经历不仅让他收获颇丰,也为他未来的职业发展奠定了坚实的基础。

在南科大的校园里,“脚踏实地,仰望星空”这句话被镌刻在地空系一楼大堂的墙上,也成为了师生们共同的信念。他们深知,再宏大的宇宙图景,也要从实验室中一次一次枯燥而重复的实验开始。在行星与空间探测实验室里,项目团队反复尝试、不断优化,最终成功研制出了符合要求的电场天线和收纳展开装置。

对于参与“南科一号”项目的师生们而言,这不仅是一次科研实践的历练,更是一次精神层面的洗礼。他们深刻体会到了航天事业的分量,也找到了科技报国的使命感和价值感。王广洲表示,通过这个项目,他了解到了数据是怎么采集的,对整个科研过程有了全面的认识;徐中元则认为,这个项目让他学会了如何把一个宏大的项目拆解成一个个小目标,然后一步步去实现。

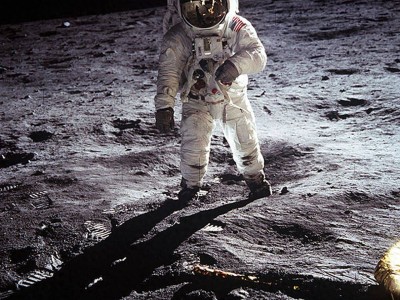

在卫星发射前,项目师生代表还参加了国情党史(酒泉)教育活动。他们近距离参观了搭载“南科一号”的朱雀二号改进型遥二运载火箭,感受到了中国航天事业的壮阔历史与伟大精神。当“南科一号”成功入轨的那一刻,师生们激动万分,内心充满了责任感和使命感。

对于南科大而言,“南科一号”的成功发射不仅是一个新的起点,更是全校师生弘扬科学家精神、在科研征途上勠力同心的崭新动力。15年来,“科技报国”的基因始终深植于南科大的血脉中。如今,“南科一号”闪耀深空,成为了南科大师生们追逐科学梦想的璀璨星辰。

在未来的日子里,南科大将继续秉持“科技报国”的信念,勇闯科研“无人区”,为中国航天事业贡献出更多的力量。而“南科一号”也将继续在深空中闪耀,成为南科大师生们心中永恒的骄傲。