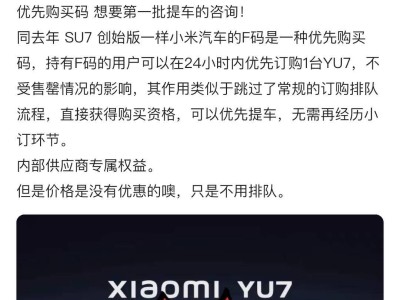

雷军即将重返公众视野,伴随着小米汽车新款车型的发布。为了这一重要时刻,他通过微博等社交平台积极预热,试图扭转此前因产品质量问题引发的负面舆论。无论是抒发情感还是深刻反思,雷军的每一步动作都旨在向外界传递一个信息:小米汽车已经准备好再次启程。

然而,小米汽车的复出之路似乎并不平坦。从假风道问题到翼子板翘起,从质量排名垫底到退订潮涌现,一系列负面新闻接连不断,让小米汽车再次成为舆论焦点。尽管风格有所变化,但这些负面信息依然在网络上引发了广泛讨论。

在这个信息爆炸的时代,雷军和他的小米汽车成为了流量的宠儿。无论是赞美还是批评,都能为雷军带来关注度。这种舆论生态的形成,不仅仅是雷军个人的影响力所致,更是互联网公司和广大网民共同塑造的结果。在这样的环境下,雷军被赋予了更多的象征意义,成为了某些消费者心中的“无所不能之神”。

为了挽回消费者信心,小米汽车针对选装碳纤维双风道前舱盖的用户推出了赠送积分的补偿措施。然而,这一举措并未能完全平息消费者的疑虑。有用户直言不讳地表示:“我不在乎积分,我只想知道这是真的吗?”这种质疑背后,是对小米汽车产品质量和品牌信誉的深刻担忧。

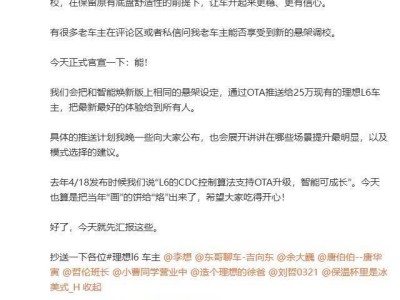

近年来,“互联网思维”成为各行各业热议的话题。在汽车行业中,这一思维模式的体现就是“以用户为中心”的经营理念。然而,随着智能电动汽车市场的快速发展和资本市场的推动,车企对“全生命周期用户资产”的重视程度日益提高。这种转变使得车企与用户之间的关系变得更加复杂和微妙。

一些车企高管抱怨称,他们每天需要花费大量时间回应用户的各种质疑和诉求。由于用户需求的多样性和难以调和性,车企在品牌活动和代言人选择等方面也面临着巨大挑战。有销售代表调侃道:“直营店里的工作非常充实,就是没时间卖车。”这种现象反映了车企在追求用户满意度和运营效率之间的艰难平衡。

有车企销售老总反思指出,车企与用户的关系应回归到本质——提供高质量的产品和服务。他比喻道:“车企和用户的关系就像物业和住户的关系一样,住户最关心的是物业能否及时响应他们的需求。”这一观点得到了不少用户的认同。他们表示,购买汽车只是为了满足出行需求,并不需要车企提供过多的附加服务和活动。

在这种背景下,一些传统的媒体渠道逐渐失去了影响力。发布会和交流会上,车主媒体成为了座上宾。他们通过购买大量新车并在交付仪式上表达对新车的热爱来获取关注度和流量。然而,这种表演式的热爱对于真正埋头造车的企业和愿意真金白银购车的用户来说无疑是一种亵渎。

因此,我们应该认识到车企与用户之间是平等的合作关系。既不是车企高高在上地俯视用户,也不是用户过分依赖和崇拜车企。只有在平等的关系中,汽车企业才能培养出对工业、科技和品质的敬畏之心;中国汽车品牌也才能拥有健康发育和成长的土壤。