在历史的长河中,国际合作的流向并非一成不变。从孙中山时代对西方工业化先驱的殷切期盼,到如今全球汽车巨头对中国技术的积极寻求,这一百年间的变迁见证了中国科技与产业力量的崛起。

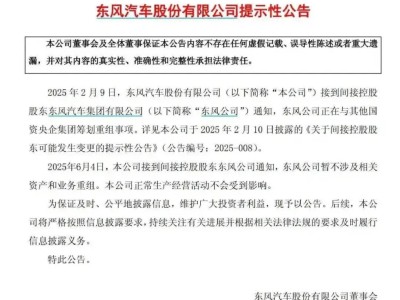

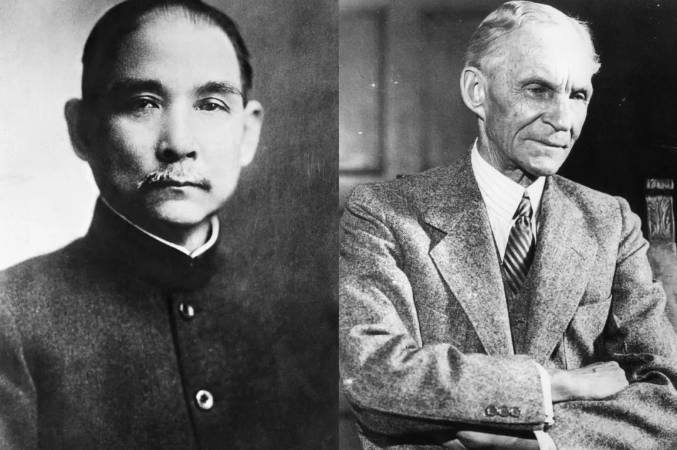

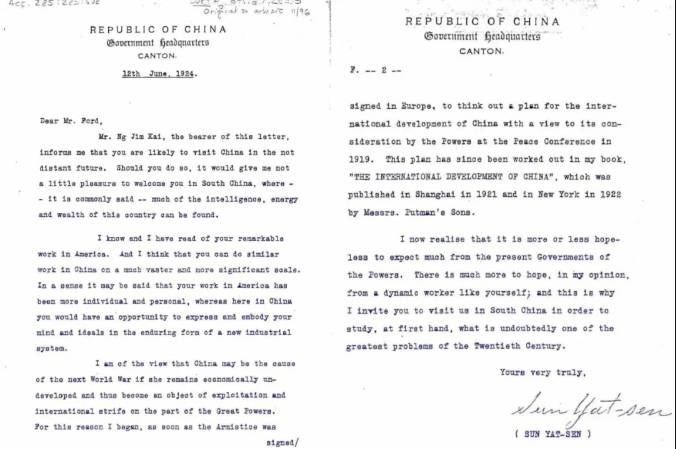

1924年,正值中国近代史上的动荡时期,孙中山先生怀揣着对中国工业化未来的憧憬,向美国“汽车大王”亨利·福特发出了诚挚的邀请。他希望通过福特的工业化经验,推动中国现代工业的发展,并预言在中国这片广袤的土地上,福特能够“以更盛大的规模成就同样的事业”。然而,彼时的中国深陷战乱与贫困,工业基础薄弱,这一美好的愿景并未能立即实现。福特的办公室助理礼貌地回复,表示福特虽收到邀请,但暂无访华计划。这封信件,如今静静地躺在底特律福特博物馆的展柜中,成为了中美早期交流的一段珍贵记忆。

时光荏苒,一百年后的今天,国际合作的风向发生了戏剧性的转变。2023年,福特公司宣布将与中国的电池巨头宁德时代携手,在美国密歇根州投资35亿美元建设磷酸铁锂电池工厂,计划于2026年投产。这一合作项目,由福特独资建设,而宁德时代则提供电池技术的授权与运营支持。尽管项目过程中曾遭遇市场与政策的不确定性,一度暂停,但福特最终选择重启计划,尽管产能有所缩减,这依然被美国媒体视为福特对中国电池技术高度依赖的象征。

福特的选择并非个例,它反映了众多跨国企业在中国科技崛起背景下的新动向。近年来,中国科技企业凭借强大的创新能力,不断扩大国际影响力,中国正从全球制造基地向技术输出国和创新高地转型。在动力电池、光伏、风能等领域,中国已经取得了显著的领先优势。

这一转变的背后,是中国创新生态系统的蓬勃发展、中国在全球南方的积极投资、中国市场的激烈竞争以及中国庞大的消费者群体。这些因素共同构成了中国经济对跨国公司的强大吸引力。美国汽车行业咨询公司中国汽车洞察的负责人涂乐指出,美国汽车制造商要想生产普通消费者买得起的电动汽车,与中国的比亚迪和宁德时代等企业的合作至关重要。他强调,从产能和制造业的角度来看,中国在这些领域已经领先于美国。

从孙中山时代对西方技术的渴求,到如今全球巨头对中国技术的追捧,这一百年间的变迁不仅是中国科技与产业力量的崛起,更是全球产业格局深刻变化的缩影。它告诉我们,国际合作的流向并非一成不变,而是随着各国科技与产业的发展而不断变化。在这个过程中,中国正以更加自信的姿态,走向世界舞台的中央。