宁德时代近期在资本市场的亮眼表现,无疑为动力电池行业增添了一抹亮色。然而,光环背后的电池企业们,特别是经历了上海车展的洗礼后,其真实状态又是如何呢?

根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据,动力电池产业链正经历一场深度调整,“高增速”的步伐开始放缓。今年1至4月,我国动力电池累计装车量达到184.3GWh,同比增长52.8%。其中,磷酸铁锂电池以150.0GWh的装车量,占据了81.4%的市场份额。

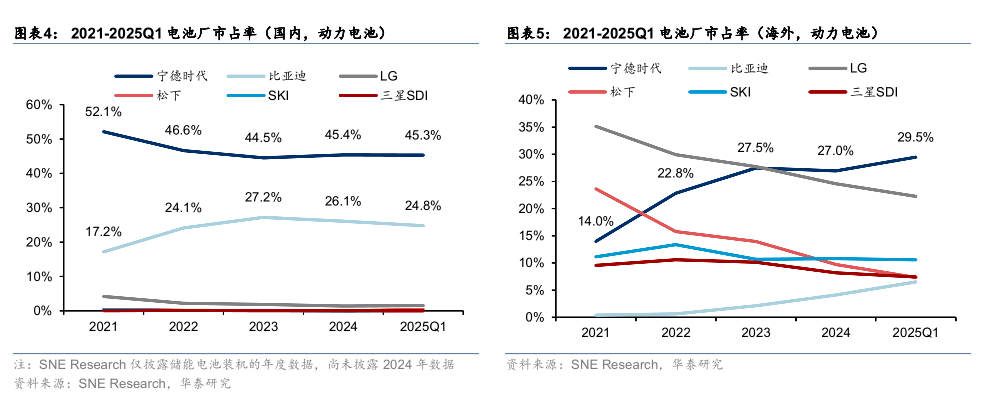

市场格局方面,头部效应虽依旧显著,但已有分散趋势。排名前三、前五、前十的动力电池企业装车量分别占总装车量的73.0%、82.3%和93.3%。值得注意的是,宁德时代的市场份额下降最为明显,达到了4.77%。与此同时,LG新能源与正力新能的排名互换,海外电池企业在中国市场的竞争力显得疲软。

从纯电动乘用车电池系统能量密度来看,4月数据显示,125(含)~160Wh/kg的车型产量占比高达95%,这与车企的宣传仍存在一定差距。理想与现实之间,仍需时间来弥合。

在材料方面,1至4月,我国动力和其他电池用三元材料、磷酸铁锂材料、负极材料、隔膜、三元电池用电解液以及磷酸铁锂电池用电解液的用量均有所增长。其中,磷酸铁锂材料以84.5万吨的用量,继续占据主导地位。

对于行业热议的半固态和全固态电池,虽然国内也在加快研发进度,但量产时间大多集中在2027年左右。华泰证券认为,海外固态电池商业化领先国内一年左右,但国内企业有望通过全产业链协同、资本密集投入以及较大的市场空间,逐步缩小技术差距,并在商业化上实现弯道超车。然而,也有专家对此持不同观点,认为硫化物路线的商业化可能面临诸多挑战,而氧化物路线或将成为真正的突破点。

在钠离子电池方面,尽管其具有诸多优势,但受限于化学属性和成本等因素,尚未能在各领域实现批量应用。宁德时代等企业虽在推进钠离子电池的研发和商业化应用,但仍需时间验证其市场潜力。

新型电池领域的产能扩张步伐也显著放缓。今年一季度,新型电池领域相关的产能扩张项目数量仅为7项,与去年四季度的14项相比,降幅明显。这反映出行业对(半)固态电池、钠电池等新型电池领域的投资热情有所降温。

从全球范围来看,随着宁德时代等国内电池企业加速进军海外市场,国际大厂如LG、松下、三星SDI、SK等面临巨大压力。宁德时代已在德国、匈牙利、西班牙、印尼等地布局海外工厂,2024年海外动力电池装机的市占率已达27.0%,反超LG成为第一。比亚迪也加速出海战略,2024年海外市占率提升至4.1%。

海外电池企业则节节败退,对中国供应链的依赖程度越来越高。2024年,除了我国三元正极材料产量占全球64.4%之外,磷酸铁锂正极、负极、隔膜、电解液的产量都占全球90%以上。这为我国在电动化赛道上的“超车”提供了强大底气。

然而,海外本土化补贴加码及贸易政策风险仍是市场担忧的焦点。华泰证券认为,随着海外电池企业获取IRA补贴的难度提升,未来国内外电池企业的盈利差距或将继续扩大。但即便如此,国内电池企业仍具备较强的成本安全边际,无需过于悲观。

总的来说,国内电池企业在全球市场的竞争力日益凸显,正逐步替代海外车企的份额。随着国内新能源产业链不断进行技术迭代,国内电池企业有望跟随下游客户实现份额提升。同时,以宁德时代为代表的国内电池企业正积极出海开拓海外客户,打开新的增长极。