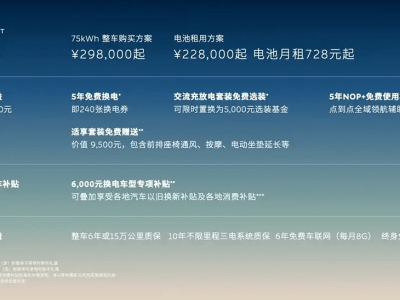

在中国汽车市场这片波澜壮阔的竞技场上,曾经傲视群雄的国际汽车品牌正面临着前所未有的严峻挑战。据2025年前四个月的销售数据显示,诸如福特、现代、马自达和起亚等海外品牌,其在中国市场的月均销量已急剧下滑,尤其是马自达,月均销量仅为4795辆,而起亚也不足5500辆。与此同时,国产新能源车型单月销量轻松突破3万辆大关,这一对比之下,老牌车企的困境显得尤为突出。这背后的原因,是战略上的短视,还是时代洪流的必然淘汰?

回顾历史,跨国车企在中国的撤退并非新鲜事。早在2018年,铃木因小型车战略在中国市场水土不服而黯然离场;2020年,雷诺因合作伙伴关系的破裂也不得不选择退出;再到2023年,三菱因产品线过于单一而告别了这片竞争激烈的市场。这些案例无不揭示了一个残酷的现实:当品牌溢价无法填补产品力的不足时,撤退或许是最无奈但也最明智的选择。

然而,撤退并非解决问题的唯一途径。现代汽车选择了坚守,将北京工厂转型为新能源出口基地,以寻求新的增长点。福特则与江铃携手,共同开发换电车型,试图通过“农村包围城市”的策略打破僵局。而smart品牌与吉利的合作更是令人瞩目,他们推出的#1车型,凭借SEA浩瀚平台的强大技术支持,月销量成功破万,证明了“技术换市场”的策略依然具有强大的生命力。

面对困境,中国完善的汽车供应链成为了这些国际车企的最大依仗。现代摩比斯、博世等配套企业已经深度融入了中国本土的产业链中,即便整车业务面临收缩,零部件出口依然能够为它们带来稳定的利润。同时,一些品牌也在尝试“反向定制”的策略,如马自达计划推出专为中国市场设计的插电式混合动力车型,而起亚则将智能座舱的开发团队迁至上海,希望通过“拿来主义”缩短研发周期,更快地适应市场需求。

然而,真正的转机在于技术上的协同合作。福特与宁德时代合资建厂,确保了电池的稳定供应;大众则入股地平线,构建起了强大的算力生态。这些动作都表明,只有放下“洋品牌”的身段,深度绑定中国的科技企业,才能在电动化的大潮中重新找到自己的位置。

在中国汽车市场的这场淘汰赛中,速度成为了决定胜负的关键——新能源转型的速度、本土化创新的速度以及供应链重构的速度。对于福特、现代等老牌车企而言,月销量破万已经不再是它们的目标,而是检验其战略是否有效的最低标准。当国产车企携带着电池技术、智能驾驶和成本控制的三重优势走向海外市场时,这些曾经在全球市场上呼风唤雨的巨头们,或许应该深刻反思:是选择成为下一个铃木,还是在智能时代成为“中国合伙人”?毕竟,在电动化的赛道上,没有谁能够依靠过去的荣耀坐享其成。