近期,汽车行业内一股组织架构调整的浪潮正在悄然兴起,多家知名车企纷纷加入这一行列,进行内部“动刀”。一汽-大众、蔚来、吉利、比亚迪等企业无一例外地成为了这场变革的主角。

在一系列调整中,一汽-大众的动作尤为引人注目。该企业不仅对市场、服务、用户运营等多个部门进行了全面整合,还对其ID.运营中心进行了拆分,将产品与销售职能重新划分至各自部门。这一系列举措的核心目的,在于提升用户服务和产品营销能力,这两项被视为车企生存与发展的基石。

与此同时,吉利宣布将旗下的极氪私有化退市,蔚来也将成立仅半年的子品牌乐道并入总部体系。上汽与广汽同样不甘落后,前者对旗下零部件子公司进行了整合,成立了全新的智能底盘架构公司;后者则对研发体系进行了深度重组,旨在构建一个更为高效的“大研发体系”。比亚迪也不甘人后,将腾势、方程豹品牌的公关团队统一收归集团管理。

这场集体改革看似是对内部架构的精简与优化,实则背后暗藏玄机。随着汽车市场的竞争加剧,只有掌握主动权的车企才能在这场没有硝烟的战争中立于不败之地。因此,从合资巨头到自主品牌,车企们纷纷选择通过整合来增强自身实力。

消费者对于车企的整合大多持乐观态度。他们认为,整合有助于车企集中资源,从而有更多资金和精力投入到技术研发和产品质量的提升上。一位消费者表示:“以前同一车企旗下的不同品牌让人眼花缭乱,甚至存在产品重叠、定位模糊的情况。现在整合后,车企能更专注于核心品牌,说不定能推出更有竞争力的车型,而且造车成本降低,车价或许也能更亲民。”

然而,车企整合之路并非一帆风顺。大规模的组织架构调整涉及人员变动、部门重组、业务流程重塑等多个方面,需要时间来磨合与适应。一旦处理不当,极易引发内部矛盾,降低工作效率,进而影响到产品研发、市场推广等关键业务的推进。

消费者对于整合后的权益保障也心存担忧。有消费者表示:“特别害怕整合后服务网点减少,保养维修变得不方便。而且品牌整合可能导致售后人员变动频繁,新员工业务不熟,最终影响我们的用车体验。”

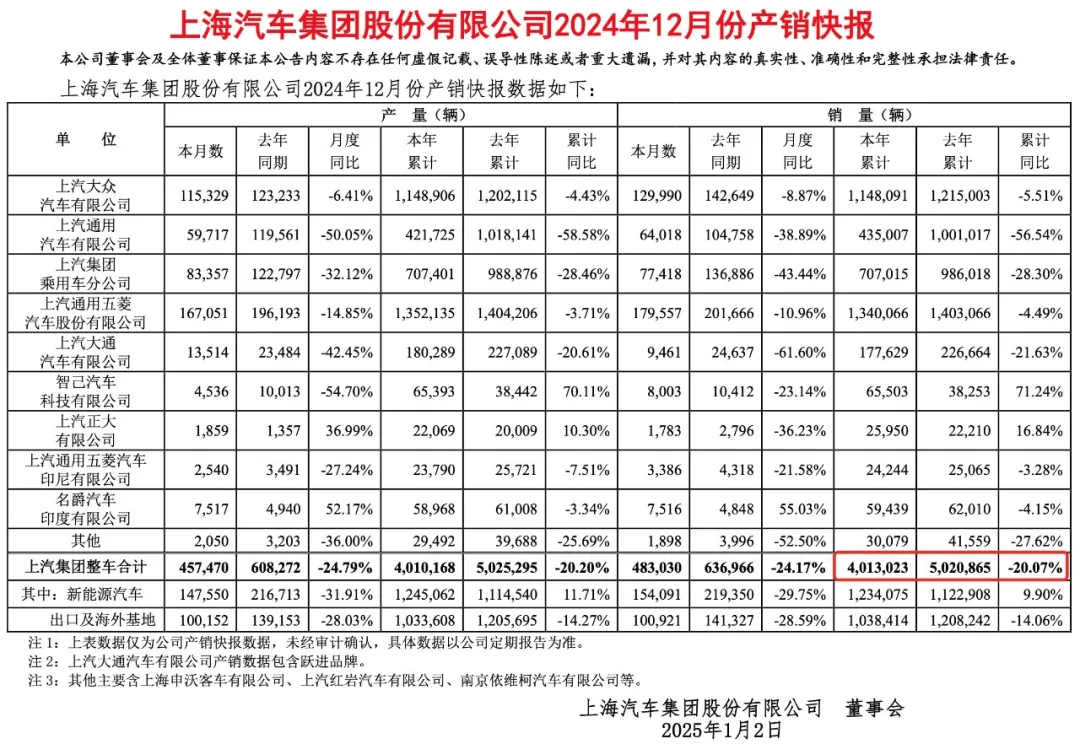

从更深层次来看,车企整合的背后是价格战引发的连锁反应。去年车市多轮价格战虽然在一定程度上保住了市场份额,但也给车企带来了巨大的资金压力。从各大车企的年度财报中不难看出,销量下滑、营收减少、归母净利润大幅下降成为普遍现象。

面对资金压力和市场竞争的双重挑战,车企们不得不选择通过整合来降本增效。同时,这也是对资本运作和品牌矩阵优化的考量。过去十年间,部分车企为了抢占市场份额推出了多个子品牌,但这一策略逐渐暴露出弊端。品牌定位重叠、用户认知混乱、资源浪费等问题日益凸显。因此,车企们开始选择战略收缩,实行品牌融合。

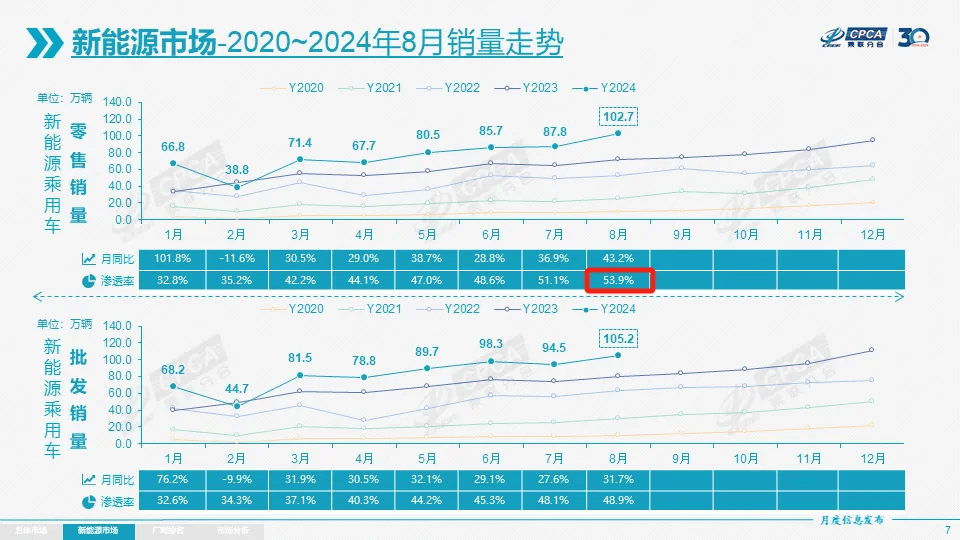

在这场整合浪潮中,车企们纷纷挥刀向内,以期通过资源集中提升品牌竞争力,为即将到来的新能源产品大年做好充分准备。然而,改革之路充满挑战与不确定性。车企们需要在整合的过程中妥善处理内部矛盾与消费者担忧,以确保改革的顺利进行。

尽管前路坎坷,但车企们已经迈出了改革的步伐。在这场生存之战中,谁能笑到最后,让我们拭目以待。