在浩瀚无垠的银河系中,数以千亿计的恒星默默诉说着宇宙诞生的奥秘,它们的光芒虽遥不可及,却持续激发着地球上科学家的探索热情。在这片星光璀璨的舞台上,之江实验室天文计算研究中心的高级研究专员唐晓瑜,正以一种前所未有的方式,试图揭开那些遥远恒星的神秘面纱。

SpecCLIP并非传统意义上的望远镜,它依靠强大的算法架构,在电脑的屏幕上跳跃着字符,却能触及数万光年外的星空。唐晓瑜现场演示了这一奇迹:她通过笔记本电脑连接至中国科学院国家天文台郭守敬望远镜(LAMOST)的数据库,随机选取了一颗恒星的数据,并将其输入SpecCLIP模型。几乎瞬间,这颗恒星的半径、年龄、有效温度等信息便跃然屏上,其速度之快,比传统算法快了上万倍。

唐晓瑜介绍,SpecCLIP模型的核心在于对恒星铁氢比的精准把握。这一比例不仅是推测恒星年龄的关键,更是揭示宇宙早期历史的钥匙。通过分析郭守敬望远镜和欧洲盖亚(GAIA)空间探测器的数据,SpecCLIP在短短一个月内便发现了8148颗古老恒星候选体,这些恒星携带着宇宙早期的记忆,为科学家推断银河系婴儿时期的样貌提供了宝贵线索。

在这背后,是一支由五六名年轻科研人员组成的团队,他们中既有精通算法的专家,也有天体物理学家。同样出生于1990年的冯毅,便是团队中的一员。他擅长将智能计算技术引入天文学领域,破解数据筛选和分析的难题,让天文数据处理变得更加高效和准确。

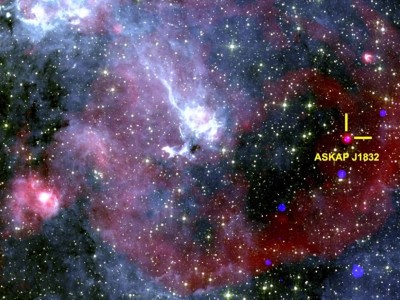

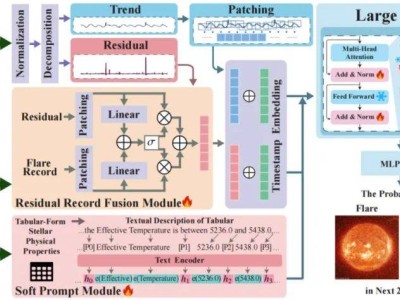

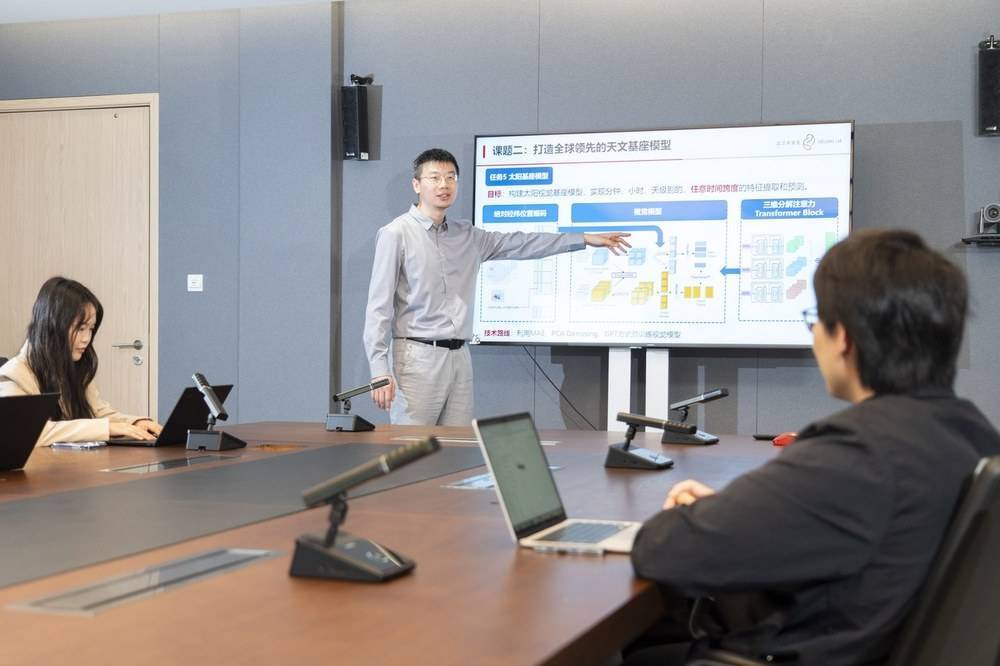

随着现代天文学的发展,交叉学科的介入变得越来越重要。去年10月,国家天文台与之江实验室携手发布了天文大语言模型AstroOne,其中便包括了SpecCLIP恒星光谱大模型。AstroOne还涵盖了快速捕捉极端瞬变源的Falco、精确预测太阳活动的SolarGPT以及实时识别伽玛射线暴等高能瞬变源的GRBs X射线探测模型,形成了一个强大的天文研究工具集。

在之江实验室,每周一、三、五,都会有一群有志青年聚集在6号楼的会议室里,围绕世界科技前沿开展头脑风暴。他们来自不同的学科背景,却怀揣着共同的梦想——探索宇宙的奥秘。在这里,“种子班”应运而生,成为培养交叉学科人才的摇篮。截至目前,实验室已举办多期大模型“种子班”,其中包括与国家天文台合作开办的天文大模型培训班,AstroOne正是在这样的氛围中诞生的。

中国工程院院士、之江实验室主任王坚表示,当前我们迎来了计算驱动的科学革命,高性能计算、太空计算等关键技术正面临突破的挑战。他相信,与国家天文台等高能级平台的合作,将激发青年科学家的更大潜力,推动天文学研究的深入发展。

如今,AstroOne天文模型已共享给全国乃至全球的科学家,吸引了清华大学、紫金山天文台、新疆天文台、洛桑联邦理工学院、俄罗斯空间研究所等机构的注册用户。这一成果不仅在国际天文学社区内产生了广泛影响,更让全球同行对中国在“AI+天文”领域的快速发展感到惊喜。

在银河系的深处,那些遥远而古老的恒星依旧静静地发光发热,等待着人类的发现。而在之江实验室里,这群仰望星空的年轻人正以智慧和汗水,书写着现代天文学的新篇章。