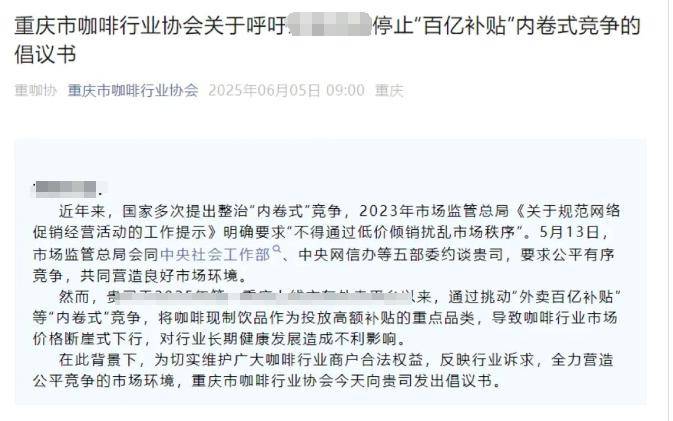

在咖啡行业的激烈竞争中,一场关于生存与发展的讨论正在悄然兴起。近日,重庆市咖啡行业协会发布了一份倡议书,这份文件由多家本地独立咖啡品牌联名签署,共同呼吁业界停止“内卷式”的价格竞争。

倡议书指出,当前全国连锁咖啡品牌借助平台补贴政策,形成了规模效应下的成本不平衡,严重压缩了本地咖啡品牌的市场份额。这一现象若持续下去,将对咖啡从业人员的生计造成更大冲击。随着今年一季度以来平台价格战的愈演愈烈,咖啡行业正面临前所未有的挑战。

倡议书详细披露,受到外卖平台“百亿补贴”的影响,本地独立咖啡品牌的价格劣势进一步扩大,大量客流流失。从今年4月初到5月中下旬,全国连锁品牌的外卖份额从八成上涨至九成以上,本地独立咖啡馆的生存空间受到极大挤压。一些知名品牌如巴浪树林、悟饮门、雾光山亭等,线上交易金额下降12%,订单平均价格降低13%。

在这一背景下,不少独立咖啡馆难以承受低价竞争的压力,纷纷关门大吉。同时,从业者离职率也有所上升,整个行业弥漫着焦虑的气息。倡议书认为,这种非理性的补贴政策正在导致咖啡价格体系崩塌,呼吁平台方公开补贴机制,将部分预算用于正向行业生态激励,建立中小咖啡馆数字化转型与特色产品研发基金。

然而,这份充满行业焦虑的倡议书发布后不久,就从协会的公众号上消失了。但不可否认的是,咖啡行业的竞争已经进入了存量时代,呼唤着新的共存发展模式。

红餐大数据显示,目前全国咖啡在营门店总数超过29.5万家,在营品牌总数达到3.2万个,人均消费金额为32.95元。然而,人均消费价格在10元以下的咖啡门店比例高达28.8%,显示出咖啡价格持续下探的趋势。这一趋势使得大批独立咖啡馆被卷入低价竞争的漩涡,难以承担差异化竞争所需的成本,逐渐退出市场。

咖啡行业的集中化趋势日益凸显,改变了行业既有的发展轨迹。在高度依赖多元文化的咖啡领域,独立咖啡品牌难以承受低价竞争的压力,而头部品牌也面临着品牌价值损耗的风险。当门店频繁推出低价产品时,品牌可能会被贴上“廉价”标签,难以吸引忠实用户。同时,低价引来的高客流超出门店接单能力,导致品控下滑,信任度被价格战慢慢稀释。

国内两大连锁咖啡巨头已经拥有3.4万家门店,占到咖啡门店总数的11.81%。这些品牌虽然通过低价内卷补单带来了一定的增量,但挤占了用于精细化发展的资源。在新的补贴分担政策下,商家需要承担70-80%的补贴费用。当咖啡价格降到一块多时,品牌参与活动的营销费用也大幅增加。

面对这一困境,重庆咖啡协会的倡议书提出了独立咖啡品牌提升数字化转型和特色产品研发投入的迫切性。然而,对于地方独立咖啡品牌而言,困扰远不止于此。只有各种咖啡品牌共建一个互惠共进的产业生态,才是产业转型发展的长久之道。

在咖啡产业持续转型升级的大背景下,头部企业在品牌形象和供应链上的竞争逐步升级,短期销量对长期价值的贡献越来越有限。而中小品牌则需要寻找差异化切口,在低价竞争之外,找到属于自己的发展道路。只有这样,咖啡行业才能实现真正的共存与发展。