在资本涌动的汽车市场,一个独特的现象——“雷军效应”正悄然影响着行业的每一个角落。这位以谦逊著称的企业家,仿佛为传统而刚硬的汽车产业带来了一股清新的活力。

雷军的出现,让汽车行业发生了一系列微妙的变化。车企们开始更加注重车辆设计,发布会时间被拉长,新车营销策略变得更为多样化,连车企老板们也似乎有了“出道”的冲动,整车交付过程也被赋予了更多的仪式感。人们关注雷军,更多的是想看到他如何以互联网思维颠覆传统的汽车销售模式。

在燃油车时代,车企间的竞争往往是你死我活的零和博弈。然而,在智能化、电动化的浪潮下,小米、小鹏、理想等企业却展现出了前所未有的默契,共同构建起了一个看似和谐的利益联盟。但在这温情脉脉的外表下,资本市场的残酷法则并未改变。这场结盟,是为了抵御特斯拉的冲击,还是仅仅为了瓜分现有的市场蛋糕?当雷军的生态理念、何小鹏的智能驾驶梦想、李想的家庭用户战略相互碰撞时,又将擦出怎样的火花?

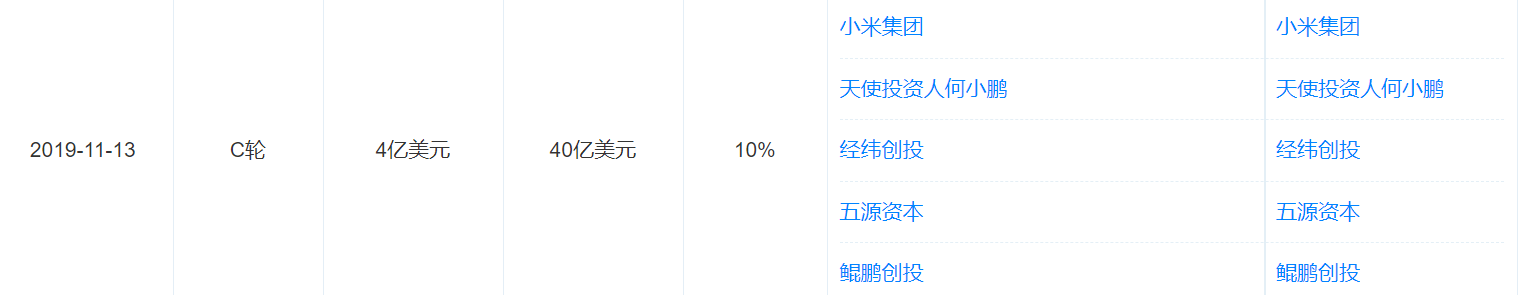

商业世界的运作,看似冷酷无情,实则充满了复杂的人情世故与利益纠葛。小米、小鹏、理想之间的紧密联系,源于老板们之间的深厚情谊与利益绑定。雷军,这位国内新能源汽车产业的“梦想助推人”,早在多年前就通过顺为资本参与了多家造车新势力的融资。

雷军不仅提供了资金上的支持,更在精神上鼓舞了这些初创企业。他亲自参与蔚来汽车的新车发布会,对小鹏汽车的创始人何小鹏提出了宝贵的建议,甚至在理想汽车遭遇舆论风波时伸出了援手。雷军的个人影响力,如同一股强大的催化剂,加速了这一利益网络的构建。

雷军效应的背后,是互联网流量思维对汽车营销的彻底重构。当传统车企还在依赖经销商体系时,小米已经通过雷军的个人IP实现了对用户心智的精准占领。雷军在各大社交平台的活跃表现,不仅提升了小米汽车的知名度,更让消费者对小米汽车产生了强烈的认同感。

然而,在商业的世界里,“没有永远的朋友,只有永远的利益”。尽管小米、小鹏、理想之间互动频繁,但在激烈的市场竞争下,竞争与利益冲突从未消失。从发布会上的相互祝贺,到产品定价上的暗中较量,三家企业都在努力争夺用户的注意力和市场份额。

小米汽车的上市,无疑动了新能源汽车市场的蛋糕。小米SU7和小米YU7的火爆销售,让友商们感受到了前所未有的压力。小鹏G7的上市,虽然与小米YU7的价格定位并不在同一区间,但仍然被拿来与小米YU7的订单量相比较。在销量数据的较量中,每一家企业都在努力证明自己的实力和价值。

尽管存在竞争,但小米、小鹏、理想依然选择频繁互动、彼此支持。这背后有着更深层次的战略考量和生存智慧。在中国汽车产业面临外部复杂贸易环境和内部激烈竞争的背景下,“在一起,才是中国汽车”成为了业内的共识。小米、小鹏、理想之间的“团结”,不仅是为了共同抵御外部压力,更是为了在激烈的市场竞争中寻求生存和发展。

特斯拉,这个全球新能源汽车行业的领头羊,依然是国内众多新能源汽车品牌难以忽视的存在。无论是小鹏还是小米,都在产品推新过程中考虑到了特斯拉的竞争压力。在特斯拉与传统车企的双重挤压下,抱团取暖或许成为了生存的最优解。

小米、小鹏、理想之间的“一团和气”,是中国新能源汽车行业从野蛮生长走向成熟竞争的必然选择。在这场利益棋局中,三家企业能否在合作中保持独立性,在竞争中寻求互补性,将决定他们未来的命运。而这一切的答案,或许就藏在每一次技术共享、每一场发布会、每一轮市场博弈之中。