想象一下,一种火柴盒大小的能量源,却拥有超过180万升汽油的能量储备。这种能量源并非科幻产物,而是基于核聚变技术的创新燃料。据研究表明,仅100克的核聚变燃料,就能驱动一辆汽车行驶2300万公里,相当于绕地球赤道575圈,甚至足以支持往返火星的旅程两次。

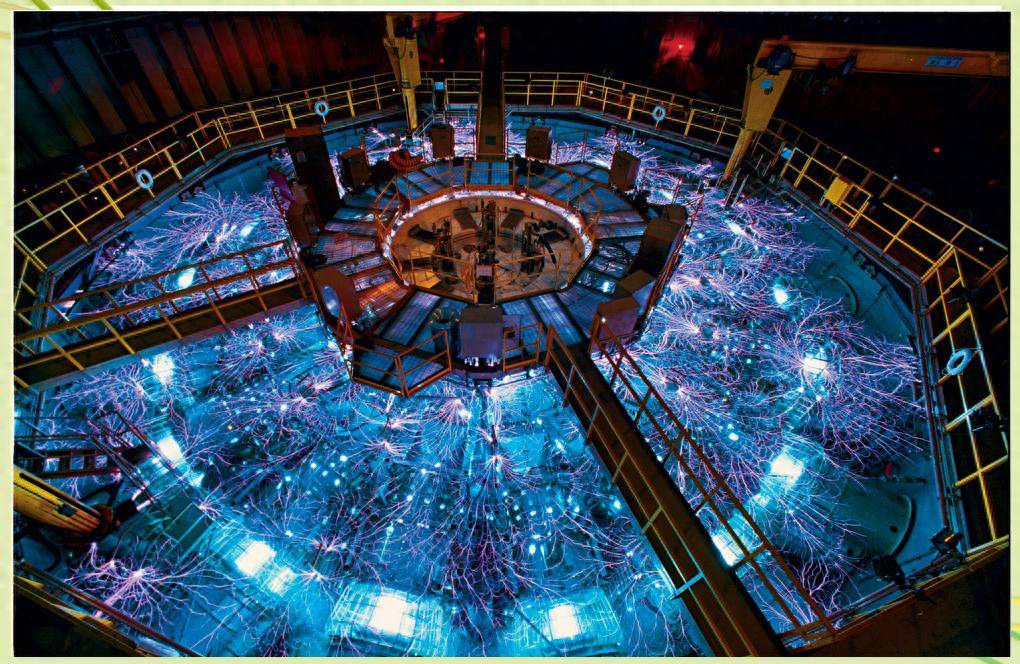

然而,将核聚变技术应用于汽车领域,仍需克服重重挑战。首要难题便是反应所需的高温条件,高达1亿摄氏度,这一温度远超太阳核心的温度。目前,最先进的装置,如中国的“东方超环”(EAST),也只能维持这一高温状态约1000秒。如何实现长期稳定运行,是科学家们正在努力攻克的关键技术。

设备的小型化也是一大难题。现有的托卡马克装置体积庞大,国际热核聚变实验堆(ITER)的直径超过20米,重量达到2.3万吨。将其缩小至适合汽车使用的尺寸,无疑是巨大的挑战。尽管美国CFS公司正在利用高温超导材料研发紧凑型装置SPARC,但距离实现“车载化”仍有相当长的路要走。

即便技术难题得以解决,安全信任和配套建设也是不容忽视的问题。尽管核聚变相较于核裂变更为安全,一旦发生扰动反应便会自动停止,但要让公众接受“核能汽车”,仍需跨越心理障碍。未来的加油站可能需要转型为燃料棒更换站,公路可能嵌入无线充电轨道,甚至家庭车库也可能安装微型聚变堆,为汽车提供终身能源。

这场能源革命一旦实现,将对汽车行业产生深远影响。汽车将不再是单纯的交通工具,而是成为“移动电站”。轮毂电机四轮独立驱动,车身覆盖光伏膜辅助供电,停车时还能反向向城市电网输电。石油行业将面临转型,充电桩企业也将转变为能源路由器供应商。能源成本将大幅下降,加油充电的传统方式或将成为历史。