近日,上海举办了一场聚焦电商消费新生态的研讨会,题为“2025电商消费新生态:探索高质量发展路径”。此次活动由南方财经全媒体集团提供指导,21世纪经济报道主办,汇聚了众多电商和消费领域的专家,共同探讨在新形势下消费趋势的最新变化以及推动电商行业高质量发展的策略。

与会专家提出,电商平台已从单纯的交易平台转变为生态赋能者。通过实施千亿级扶持计划等措施,电商平台运用新技术和新服务为商家和产业带转型提供支持,重塑商家与消费者之间的连接,助力捕捉新需求、开拓新市场,实现多层次需求与供给的精准匹配。当行业回归初心,通过给予商家确定性、增强经营信心,放大生态价值,最终将实现“用户为先”,构建起商家、消费者、平台共赢的生态系统。

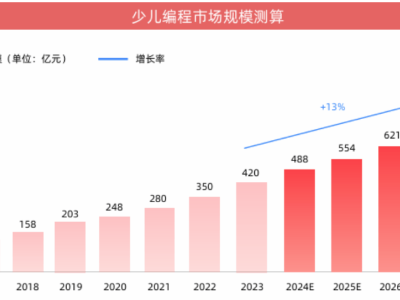

尽管有人认为电商行业已进入存量市场竞争阶段,但与会专家对此持有不同看法。上海社会科学院应用经济研究所研究员王如忠指出,电商并未真正进入存量市场,因为消费者的消费习惯不断变化,新技术层出不穷,从商品供给的多元化到服务的优化,都是电商平台未来的新增长点。他回顾了电商行业的发展历程,强调电商不仅扩大了产品的销售半径,尤其对农产品销售有显著带动作用。

以浙江仙居杨梅为例,王如忠提到,由于生长周期短、储存难度大,杨梅过去难以走出浙江。然而,随着电商的进入和冷链运输方式的出现,杨梅不仅在国内热销,还成功出口到欧洲、迪拜等地,打破了物理半径对消费半径的限制。他预测,未来低空经济、大数据等新技术的发展将为电商带来新的机遇。

知名电商专家邵明长期关注农村电商的发展,他认为电商平台帮助农产品迅速扩大了销售半径,不仅解决了销路问题,还起到了稳定价格的作用,让农户有了稳定、可预期的收入。邵明指出,拼多多等新电商平台的出现,让偏远地区的农产品突破了供应半径,延伸了服务半径,改善了工业品下行和农产品上行的双向过程。他认为,随着新消费的涌现,在平台新技术和新服务的赋能下,农村电商依然前景广阔。

拼多多近年来推动的“电商西进”项目就是一个典型例子。2024年9月,拼多多在首创中转集运模式、大幅降低物流成本的基础上,宣布西藏、甘肃、宁夏、内蒙古等偏远地区的物流中转费由平台承担。数据显示,2024年全国社会消费品零售总额同比增长3.5%,而上述偏远省份的增长率均超过全国平均水平。拼多多平台数据显示,过去一年,西部地区订单实现了双位数增长。

与会专家表示,拼多多的“电商西进”项目通过技术赋能和创新服务找到了新增量,当产品有了新需求,自然能够跳出存量市场的竞争。王如忠指出,偏远地区包邮的长远意义在于可能带动西部高速公路和地方基础设施建设,带来无尽的可能性。邵明也提到,基础设施的改善直接促进了经济发展,以藏民为例,他们现在能够边采挖冬虫夏草边销售。

天风证券海外消费负责人曹睿指出,泡泡玛特的风靡证明了消费需求并非饱和,而是出现了结构性的不匹配。他认为,新消费需求一直存在并会不断涌现,及时满足新消费需求是平台的新机遇。电商的高质量发展必须从商品交易升级为价值创造。

本质上,电商的高质量发展旨在实现消费者、商家及平台的共赢。王如忠强调,商家、消费者、平台是利益共同体。电商平台作为生态中枢,已从简单的流量分配者转变为生态赋能者,需要重构与商家、消费者的连接模式。银河证券研究所副所长何伟指出,平台作为生态赋能者,重要作用之一是帮助优质商家脱颖而出。

自拼多多启动“千亿扶持”计划以来,其“新质供给”专项团队深入多个产业一线,对中小商家进行全方位扶持,极大地激发了产业活力。在农业领域,“千亿扶持”计划启动了“多多好特产”专项,深入上百个农特产区,推出定制方案,探索农货上行新模式。

与会商家对平台深入农牧产区、产业带的做法表示肯定,认为规模效应和聚集效应是中国产业带的优势之一,亟需平台引导和政策扶持。曹睿分析道,从产业链供给角度看,平台需要将C端的积累同步给产业带,帮助他们了解消费者需求,进行产品创新。例如,东北玉米生长基地和新品牌开始在平台赋能下转型。

拼多多率先推出惠商举措,成立“商保会”,并针对性推出多项惠商举措,解决商家的具体痛点。拼多多还承诺未来三年投入超1000亿元资金和资源,助推产业带迈向“新质供给”。曹睿建议,平台应给生态中的每个角色一个评价,如信用分,以促进生态更好发展。他还提到,人工智能、大数据等技术的应用正在重塑电商的运营效率和用户体验。

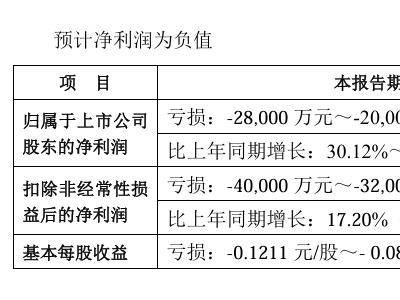

业内普遍认为,尽管这些投入短期内可能使平台财报承压,但长期来看,有助于构建更健康的商业生态。在需求侧,何伟建议平台定期抽查商品质量,并公开展示结果,帮助消费者识别优质产品。王如忠建议平台加大对优质商品的扶持,通过大数据、人工智能等技术洞悉顾客需求,助力产业延伸价值链。