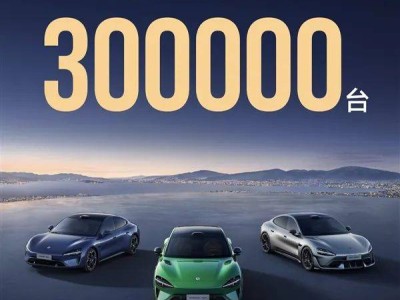

在汽车行业,新车型的推出时常让老车主们心生忐忑,担忧新车会让自己的座驾迅速贬值。然而,小米汽车却以一种不同寻常的方式打破了这一常规。当SU7在6月正式上市时,市场普遍预测它将面临来自同品牌车型YU7的竞争压力。然而,雷军的一条深夜发布的消息却意外地引发了SU7订单量的激增,从最初的1万辆迅速增加至1.4万辆,并且经历了三次增产。这一局面非但没有形成内部的竞争,反而呈现出一种“兄弟齐心,其利断金”的态势。

小米汽车之所以能在市场中脱颖而出,关键在于它没有盲目追求“全能车型”,而是采取了“定制化服务”的策略,针对不同消费者的需求推出了不同类型的车型。SU7以其低矮的车身和流线型设计,主打轿车的稳定性,吸引了追求驾驶体验和外观时尚的年轻消费者。而YU7则侧重于SUV的大空间和实用性,高坐姿、宽敞的内部空间以及可躺的后排座椅和充足的后备箱空间,直接击中了家庭用户的痛点。

小米的这一策略就像是专为“咖啡迷”和“茶饮爱好者”开设的专属店铺,两者互不干扰,却又能够相互引流。就像奶茶店同时提供珍珠奶茶和杨枝甘露,满足了不同口味的消费者,让他们各自找到所爱,而不会因对方的口味而“变心”,反而可能互相推荐,共同享受美味。

小米汽车通过精准把握用户心理,展现了其超越传统车企的市场洞察力。购买小米汽车的消费者,往往也是小米其他产品的忠实拥趸,从手机到手表,从扫地机器人到空调,甚至是智能灯泡,他们都习惯了通过“小爱同学”来控制家中的一切。对于这样的用户来说,选择SU7还是YU7,只是选择轿车还是SUV的问题,而诸如手机钥匙、车机互联、智能家居联动等功能都是一致的。这种生态绑定,让小米汽车在新能源时代拥有了强大的用户黏性。

在新能源市场,竞争格局正在发生微妙的变化。传统车企往往根据市场需求来生产车型,结果导致车型同质化严重。而小米则不同,它敏锐地捕捉到了用户的“隐性需求”。年轻人购买轿车,看重的是驾驶乐趣和时尚外观;家庭用户选择SUV,则更关注实用性和便利性。SU7以“性能轿跑”的形象吸引了年轻人的目光,而YU7则以“智能家用SUV”的定位赢得了家庭用户的青睐。小米不是在争夺已有的市场份额,而是在创造新的市场需求。

雷军在公开场合曾提及的“内部特别担心”或许只是一种营销策略。小米在SU7和YU7上市前进行了深入的用户调研和市场分析,对两款车的市场前景有着清晰的判断。雷军的“担心”更像是一种策略,先抛出“担心卖不动”的观点,再用实际订单量的激增来制造反差,既显得真实可信,又能引发广泛的话题讨论。

小米汽车的成功为其他车企提供了宝贵的启示:不要仅仅盯着对手的参数和价格,而是要深入了解自己的用户。用户不是冷冰冰的数字,而是有着不同需求和偏好的个体。只有深入了解用户,才能为他们提供真正符合需求的产品。小米通过精准的用户定位和差异化的产品策略,在新能源汽车市场中开辟了一条全新的道路。