在能源领域的舞台上,氢能源车曾一度被视为未来出行的明星,然而其推广之路却并非一帆风顺。特朗普的一句玩笑话,虽带几分戏谑,却也道出了氢能源车面临的现实尴尬。但问题的根源,真的仅仅在于日本手握的专利壁垒吗?深入探究,背后的故事远比这复杂。

氢能源车的挑战,首要在于安全与成本。氢气分子极小,能轻易穿透金属缝隙,且在相对较低的温度下就能自燃,其爆炸浓度范围远超汽油。这样的特性,难免让消费者对氢能源车产生“携带移动炸弹”的担忧。加之加氢站的建设成本高昂,全国数量寥寥,相比之下,充电桩的数量已蔚为壮观。加氢虽快,但排队时间过长,也让人望而却步。

中美两国在氢能源车上的选择,背后有着深远的战略考量。中国通过长达十年的锂电池车补贴政策,成功占据了全球电动车市场的半壁江山,特斯拉上海工厂的崛起更是带动了整个产业链的飞跃。在这样的背景下,氢能源车想要后来居上,难度可想而知。而美国则通过立法手段,大力补贴电动车,同时对加氢站的建设采取放任态度,导致其数量不断减少。资本的选择是明确的:全球电动车销量飙升,而氢能源车的市场份额几乎可以忽略不计。

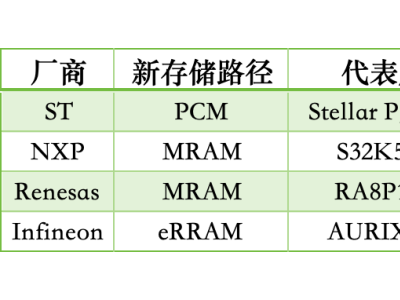

然而,冷落并不意味着放弃。中国在氢能源领域的专利布局正悄然展开,2024年的涉氢专利数量已跃居全球首位,尤其在制氢和储运方面,对日本形成了压倒性优势。内蒙古等地利用风光资源制氢,成本不断逼近临界点,而固态储氢技术的突破,更是让氢气的爆炸风险降为零。业内有消息称,随着日本氢能源相关专利的陆续到期,中国将迎来氢能源车的反攻时刻。

氢能源车的未来,或许在重卡领域找到突破口。电动货车因电池重量占比过高而受限,而氢能源重卡则能轻松实现长距离续航。宁德时代等企业的固态储氢系统,更是让氢罐体积大幅缩小,提升了车辆的实用性和经济性。山西等地的煤老板们,已经纷纷下单氢能源重卡,他们相信,在崎岖的山路上,氢动力才是拉煤的最佳选择。

中美两国在氢能源车上的谨慎态度,更多是出于经济成本的考量。专利壁垒、高昂的基础设施建设成本以及消费者的安全焦虑,共同阻碍了氢能源车在消费级市场的普及。但随着绿氢成本的下降和固态储氢技术的商用化,这场能源革命的下半场,谁将笑到最后,仍充满悬念。