探讨

当AI生成的内容出现事实性差错时,其在对话中承诺的赔偿或者奖励,尽管看起来“漏洞百出”,但是否具有一定的法律效力? 记者查阅了DeepSeek官网的《用户协议》,其中有条款写道:“本服务提供的所有输出均由人工智能模型答复,可能出现错误或遗漏,仅供您参考,您不应将输出的内容作为专业建议……本软件的输出不应成为您进一步作为或不作为的依据……您应科学理性认识和依法使用生成式人工智能技术。” 对此,记者采访了相关法律从业者及专家。

观点1《用户协议》有效,索赔不太现实

泰和泰律师事务所(成都办公室)合伙人、律师陈福中认为,AI平台提前约定的《用户协议》是有效的。“在有《用户协议》明确进行了风险提示的情况下,大家因为AI生成的内容不准确而向服务提供者索赔,根据现行的法律规则和监管政策,以及AI产业和市场的实际情况来看,我认为不太现实。” 陈福中指出,目前人工智能的发展远没有达到大家理想中的地步,在技术完善上还有很长的路要走,对于其生成的内容,一定要谨慎甄别。“目前,AI正处于高速发展当中,需要完善的地方很多,我建议广大用户多一些包容,这样技术才能发展。”

观点2主动承诺应履约,相关问题有探讨空间

四川明炬律师事务所律师邓海明表示,如果AI所属平台公司确实有设置“指出AI错误后,可得到赔偿”的程序,且AI也作出了赔偿承诺,那么在AI作出赔偿承诺但未实际赔偿时,“用户能否找AI平台公司进行索赔”是有一定可探讨空间的。 邓海明认为,“平台的《用户协议》提到,AI输出的内容仅供参考,如出现错误,造成损失,它不担责。但我认为,这一条款并不包括AI主动作出的赔偿承诺。” 邓海明进一步解释道:AI代表平台公司作出了承诺,该“承诺”理由充分,是因为“用户发现并帮助平台修补了错误,平台是受益方”,且该“承诺”信息完整。所以,用户基于对该承诺的信赖而采取了相应措施或产生了合理期待,平台公司未履行承诺,违反了诚实信用原则,用户有权要求其承担相应责任,以维护自身的合理信赖利益。

观点3AI非法定主体,追责缺乏法律依据

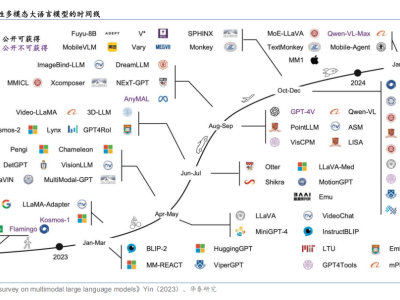

电子科技大学公共管理学院法学系副教授、硕士生导师黄小洵指出,“目前没有明确的证据和授权机制表明,AI作出的承诺行为可以代表开发者或运营方,所以也就难以构成法律约束力。” “就现阶段来说,AI并不具备法律主体地位。AI被视为辅助性工具,其生成行为不能视为法律行为,因此无法对其追责。而AI的开发者或运营方要来承担相应责任的说法,也缺乏一定的法律依据。”黄小洵补充说,AI平台向广大用户提供的服务是免费的,并且已在《用户协议》中声明内容可能不准确,使用者有义务进行核实。因此依赖AI内容造成的损失,也难以构成法律意义上的损害。 黄小洵表示,这些案例揭示了AI技术发展过程中的诸多问题。AI训练数据中的虚假、偏见甚至欺诈行为,可能被放大并应用于实际场景中。“因此,除了技术层面的优化,AI相关的监管与责任机制、使用与伦理规范、法律框架等也需同步推进,确保AI在辅助人类的同时,不成为社会风险的源头。” 华西都市报-封面新闻记者 杨旭斌