在临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇的怀抱中,尖山村悄然蜕变,曾经的“石旮旯”之地如今焕发新生。这里,百亩桑园郁郁葱葱,一片生机盎然,而车间的繁忙景象更是令人瞩目——机器人穿梭其间,自动化小蚕繁育中心内,温湿度被精准调控,为蚕宝宝提供最适宜的成长环境。

尖山村,一个位于边境的小村落,平均海拔1400米,喀斯特地貌显著,农业发展一度陷入困境。然而,在村党总支的引领下,一场关于蚕桑产业的变革悄然上演。通过科学规划,引进耿马金顺农业科技开发有限公司这一龙头企业,尖山村构建了多方联动的合作机制,即“党总支+公司+合作社+村集体经济组织+基地+农户”,以“小蚕共育,大蚕分养”的模式,共同推动蚕桑产业的发展,力求实现产业、企业、集体和农户的共赢。

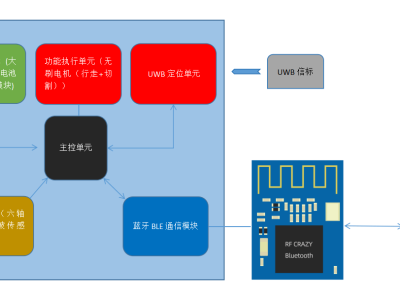

金顺公司在蚕桑产业的科技升级上投入巨大,今年在尖山村万年庄斥资890万元建设了智慧小蚕繁育中心。这里首次引入了现代化流水线,实现了“机器人养蚕”,小蚕饲养过程全面自动化、智能化,有效降低了成本,提升了产值。在繁育中心,机器人承担起搬运蚕匾、消毒、喂养等繁重工作,工作人员仅需辅助操作。

“小蚕共育项目借助先进的温湿度控制系统和机器人技术,实现了自动化消毒和喂养。”金顺公司负责人马永明介绍道,“蚕宝宝长到3龄后,我们会将它们卖给当地农户继续养殖。养殖期间,公司提供全程技术服务,待蚕茧产出后,再按合同价回收。”这一模式不仅提高了蚕茧的产量和质量,还显著降低了农户的养殖成本和技术门槛。

尖山村的村民施小平对此深有体会:“自从村里有了小蚕共育项目,我们获取小蚕方便多了,桑叶用量也减少了。蚕宝宝养20天左右就能卖茧,我今年已经卖了两批,赚了1.88万元。”联农带农机制的运行也极大地激发了农户的积极性。村党总支和合作社负责组织管理,公司提供技术服务和销售,农户则负责生产。通过这一机制,蚕农们获得了实实在在的收益,种桑养蚕的热情高涨。

2024年,尖山村桑园面积达到257.6亩,蚕桑产业带动群众增收20.6万元,村集体创收9000元,还有21户农户因桑树种植成活率高而获得了2.58万元的种植奖励。这一机制已覆盖孟定镇7个村,惠及269户蚕农,尖山村正逐步走出一条产业兴旺、农民富裕、乡村美丽的新路子。