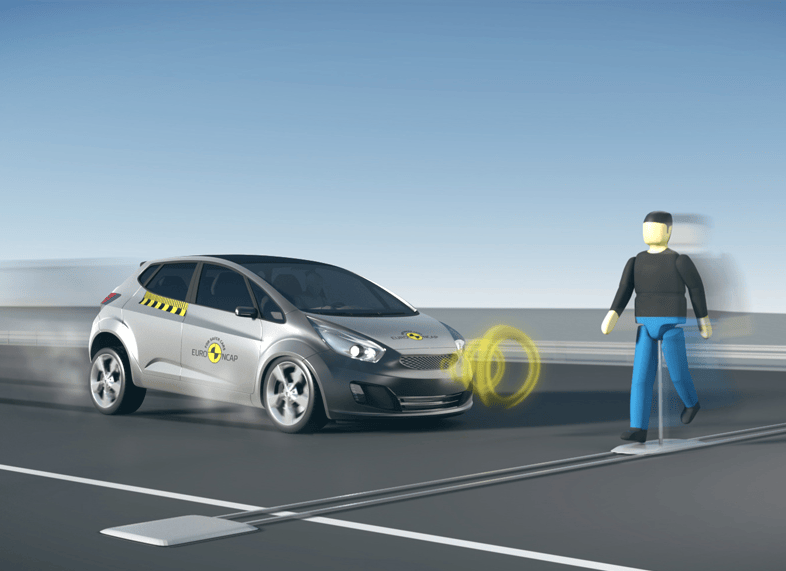

在政策密集发布的年份里,汽车行业迎来了一系列新的规范与标准,其中最为引人注目的莫过于针对汽车安全性能的各项升级。从电池安全的严苛要求,到辅助驾驶系统的全面监管,再到最新推出的AEB(自动紧急制动)系统新国标,每一项举措都直指汽车安全的核心议题。安全,这一产业发展的基石,在任何时候都不容忽视。

新国标的出台,不仅标志着技术指标的大幅跃升,更体现了对弱势交通参与者的深切关怀。根据征求意见稿的内容,新国标对AEB系统的识别能力提出了更高要求,不仅要能准确识别行人和自行车,还必须涵盖两轮摩托车等小型机动车,并增加了交叉路口、右转跟车等复杂场景的测试,以确保系统在各种情况下的稳定性和可靠性。

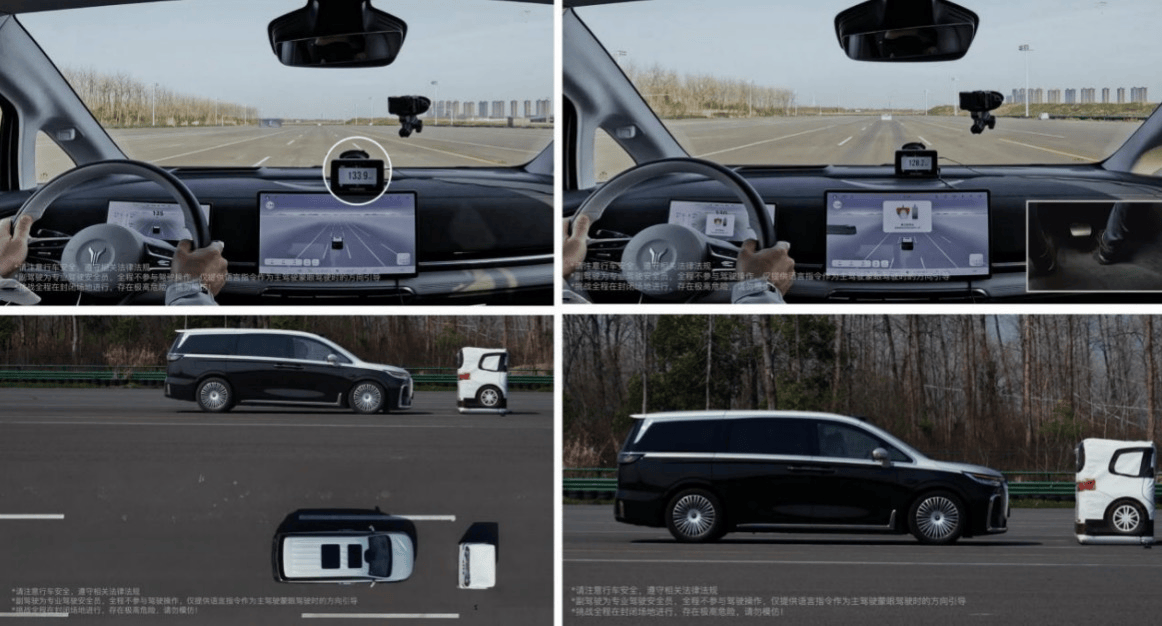

在速度适应性方面,新国标同样设定了严格的标准。对于M1类乘用车,AEB系统必须在10km/h至80km/h的速度区间内激活;而对于N1类车型,这一范围则为10km/h至60km/h。针对静止前车的测试速度从旧国标的30km/h提高到了80km/h,并要求在40km/h的时速下必须完全避免碰撞,制动时的减速度也提升至每秒不低于5.0m/s²,相较于旧版的4.0m/s²有了显著提升。

这一系列技术指标的升级,无疑对车企及整个AEB供应链提出了更高的要求。然而,新国标并未强制规定特定的传感器配置,而是为不同的技术路线提供了广阔的发展空间。当前,AEB技术路线主要分为毫米波雷达、纯视觉和多传感器融合三种方案,每种方案都有其独特的优势和局限性。

毫米波雷达方案以其成本低廉、应用广泛而著称,但易受环境干扰;纯视觉方案则依赖于摄像头进行感知,对静止物体的识别存在局限;而多传感器融合方案,虽然理论上具备更高的安全性,但成本也相对较高。因此,车企在选择技术路线时,需要综合考虑成本、性能、稳定性等因素,以求在满足新国标要求的同时,保持软硬件的持续升级和迭代。

新国标的出台不仅是对技术标准的提升,更是对消费者权益的保障。工信部在相关公告中明确要求,企业在宣传辅助驾驶功能时,必须明确系统功能边界和安全响应措施,禁止夸大和虚假宣传。这一举措有助于消费者更准确地了解产品性能,避免误导和安全隐患。

从更广泛的角度来看,新国标的实施旨在更全面地保护弱势交通群体,维护道路交通安全,推动汽车安全产业的健康发展。与过去相比,新国标不仅扩大了覆盖面,还提高了对AEB系统性能的要求。数据显示,如果AEB得到普及,将有效减少交通事故的发生,拯救无数家庭于危难之中。

随着技术的不断进步和市场的逐步成熟,AEB系统的装配率也在不断提高。然而,不同价位车型的装配率仍存在显著差异。高价车型几乎全部配备了AEB系统,而主打性价比的车型则还有很大的提升空间。新国标的实施将有助于缩小这一差距,让更多消费者享受到AEB系统带来的安全保障。

在新国标落地之际,我们期待看到更多车型标配AEB系统,实现安全平权。无论未来何种技术路线占据主导地位,安全都将是唯一的标准。让每一辆车都成为守护生命的坚固盾牌,这才是新国标落地之时我们最想看到的景象。