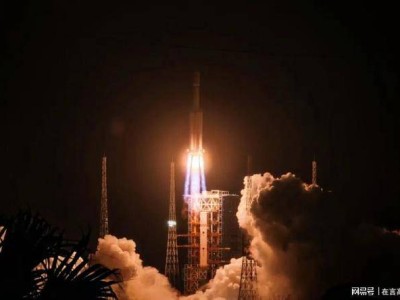

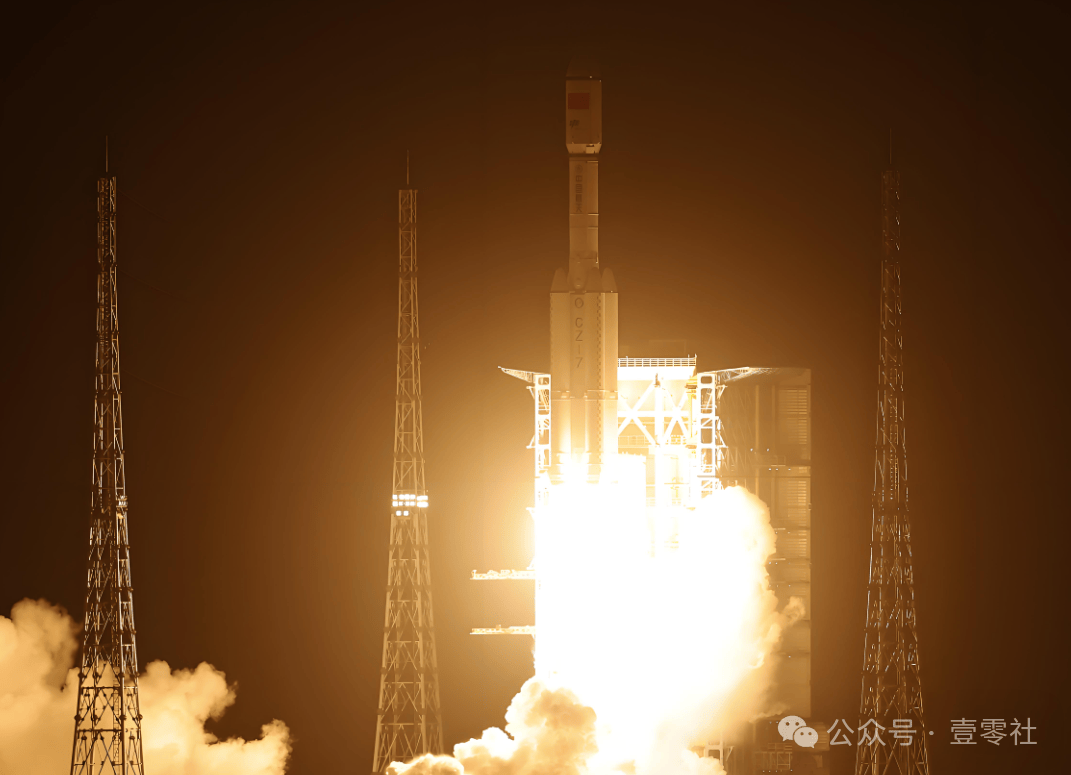

在晨曦初露之时,长征七号遥十运载火箭携带天舟九号货运飞船,在海南文昌航天发射场划破夜空,踏上前往中国空间站的旅程。约三小时后,天舟九号在400公里高的轨道上,以全自主模式与中国空间站天和核心舱成功对接,上演了一场太空中的“万里穿针”。

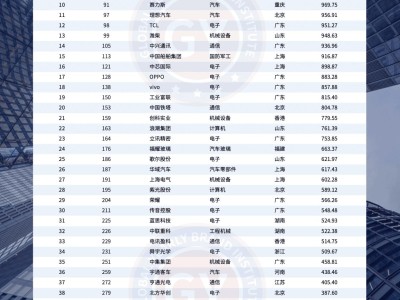

此次任务中,天舟九号携带的6.5吨物资,不仅刷新了我国空间站应用与发展阶段货运飞船的载重纪录,还超越了此前天舟八号的运输量,成为全球现役货运飞船单次运输量的新高。这一成就标志着我国在空间物资补给领域迈出了坚实的一步。

据中国航天科技集团专家介绍,虽然6.5吨的载重量创下了新高,但并未超出飞船的设计范围。通过不断优化装载方案,团队成功释放了更多装载空间,确保了物资的顺利运输。此次任务不仅延续了快速对接的技术优势,还在装载重量和应急能力上实现了双重突破。

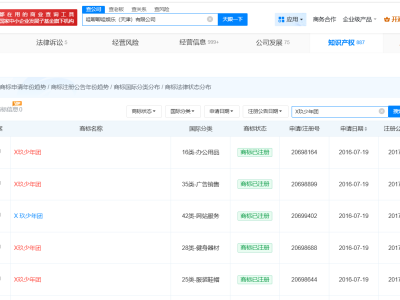

天舟九号作为空间站应用与发展阶段组批生产的第四艘货运飞船,其成功发射和对接标志着我国空间站物资补给体系的进一步成熟。此次携带的6.5吨物资中,包括了190余种航天食品,其中新增了近30种菜肴,飞行食谱周期也从7天延长至10天。尤为鲜桃首次进入太空,为航天员带来了当季水果的鲜甜滋味。

除了物资补给外,天舟九号还带来了健康保障方面的重大升级。两套新一代飞天舱外服的使用年限从“3年15次”提升至“4年20次”,大幅提高了航天员出舱活动的任务频率和安全裕度。同时,一套核心肌肉锻炼装置也让航天员在太空中能够进行深蹲、卷腹、屈伸等7种训练动作,有效缓解了长期太空驻留导致的肌肉萎缩问题。

在科学实验方面,天舟九号携带的776.5公斤科学实验物资涵盖了23项前沿研究项目,涉及多个研究所和高校。这些实验将空间站打造成了连接太空与地面的独特实验室,为科学研究提供了宝贵的平台。其中,脑类器官芯片实验将研究太空环境对人脑的影响机制,为航天员长期驻留提供健康保障策略;肌肉萎缩研究则利用太空微重力环境加速探索干预策略;核酸药物实验则瞄准慢性疾病治疗,旨在缩短研发时间,加快新药临床应用。

天舟九号任务还实现了我国货运飞船首次具备3个月应急发射能力的突破。这一成就得益于创新的组批生产模式,使得后续货船都具备任务备份能力,为空间站运营安全加上了“双保险”。这一模式不仅提高了空间站在轨运营的安全性与冗余度,还为航天员长期驻留提供了坚实后盾。