中国科学院近代物理研究所的科研团队携手国际合作伙伴,在原子核衰变研究领域取得了突破性进展。他们成功观测到了一种全新的核素——铝-20,并揭示了其独特的衰变方式:通过极其罕见的三质子发射模式。

这一重要发现已被刊登在权威学术期刊《物理评论快报》上。铝-20的发现不仅丰富了人类对核素多样性的认知,还为我们探索原子核的内部结构提供了新的视角。

在浩瀚的核素世界中,目前已知的有3300多种核素,但其中只有不到300种是自然界中稳定存在的。其余的核素均不稳定,会发生放射性衰变。传统的衰变模式,如α衰变、β衰变等,早已被科学家们所熟知。然而,随着核物理研究的深入,科学家们逐渐发现了更多新的衰变模式。

自上世纪七十年代首次观测到单质子放射性以来,科学家们陆续发现了双质子、三质子乃至更多质子的放射性衰变现象。这些奇特的衰变模式为研究远离稳定线的原子核提供了宝贵的线索。

在本次研究中,科研团队利用德国亥姆霍兹重离子研究中心的先进装置,通过飞行中衰变实验技术,首次观测到了铝-20的三质子发射现象。铝-20是一种极不稳定的核素,它位于质子滴线之外,比自然界中稳定存在的铝同位素少了7个中子。它是迄今为止实验上发现的最轻的铝同位素之一。

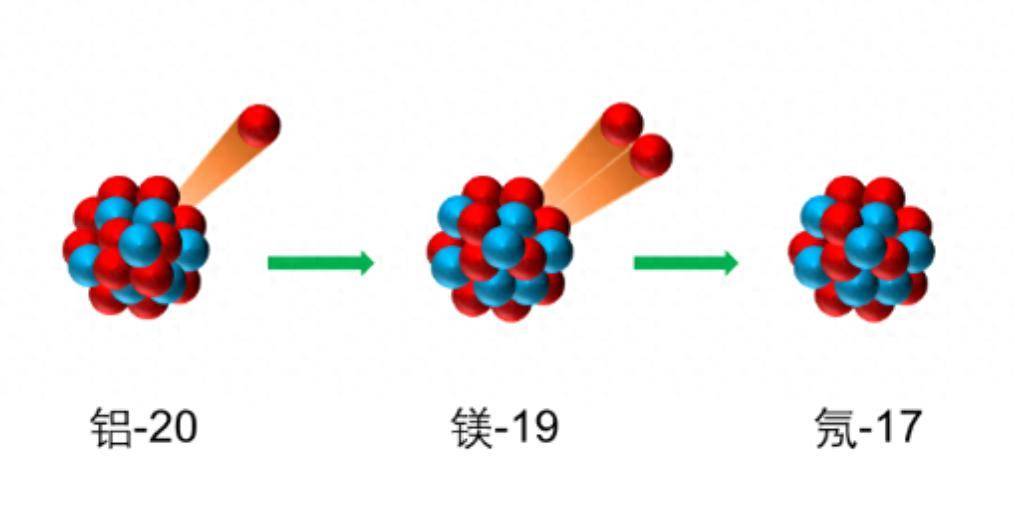

进一步的研究表明,铝-20的衰变过程十分复杂。它首先通过级联的质子—双质子发射的两步过程进行衰变,形成中间态的镁-19。镁-19本身具有双质子放射性,会进一步衰变为氖-17。这一发现使得铝-20成为首个被观测到具有“子核”双质子放射性的三质子发射核。

为了更深入地理解铝-20的衰变机制,科研团队还利用伽莫夫壳模型和伽莫夫耦合道方法进行了理论计算。这些计算不仅成功再现了实验测得的铝-20衰变能,还预言了其基态的自旋宇称。研究还发现,在铝-20与氮-20这对镜像核体系中存在同位旋对称性破缺的现象。

此次研究不仅深化了我们对质子发射现象的理解,还为寻找原子核存在的极限以及理解质子滴线外原子核的结构与衰变提供了重要的科学依据。这一成果无疑将为未来的核物理研究开辟新的方向。