网络打赏,这一现代数字娱乐的常见现象,正逐渐显露出其复杂多面性。从阅读网络文学到观看在线直播,再到享受外卖服务,打赏已成为表达赞赏与感谢的便捷方式。然而,打赏背后的乱象亦不容忽视。

近年来,网络直播打赏中的种种问题尤为突出,诸如高额返现诱惑、情感伪装诱导、低俗内容刺激,以及未成年人参与打赏等。这些乱象不仅损害了用户的权益,也影响了网络空间的健康发展。中央网信办在2025年“清朗”系列专项行动中,明确将整治网络直播打赏乱象作为重点任务之一。

打赏为何会让人欲罢不能?一个青岛女孩小魏的经历或许能给出部分答案。在短短四个月内,她将30万元工资全部用于打赏主播。起初,只是出于好奇与一时兴起,但随后在主播的热情回应与特殊关注下,她逐渐沉迷于这种虚拟的成就感与归属感中,无法自拔。每当主播发起PK赛,恳求她支持时,她都会毫不犹豫地慷慨解囊,事后却又深感懊悔。

类似小魏的遭遇并非个例。在消费者服务平台“黑猫投诉”上,关于打赏的投诉多达上万条,涉及直播、游戏、交友等多个领域。投诉理由五花八门,包括诱导非理性打赏、未成年人与老年人误打赏,以及配偶私自挪用共同财产打赏等。这些案例背后,折射出打赏机制中存在的种种诱导手段与心理陷阱。

心理学家指出,打赏行为背后隐藏着复杂的心理机制。在平台设置的PK、榜单等机制推动下,主播们采用各种诱导手段,如“假恋爱”、“卖惨”、“私发私密照片”等,不断刺激观众的大脑分泌多巴胺,使其产生强烈的满足感与依赖感。这种打赏互动还让观众产生“移情”现象,将主播视为自己的亲人、爱人或朋友,从而在现实中寻求某种情感寄托与满足。

大额打赏现象更是屡见不鲜。一些网红主播通过参与“验资PK”等活动,单场直播就能收获上百万元的打赏金额。然而,这些出手阔绰的打赏者往往并不具备相应的经济实力。为了打赏,他们不惜借网贷、挪用生活费甚至救命钱,导致家庭破裂、生活陷入困境。

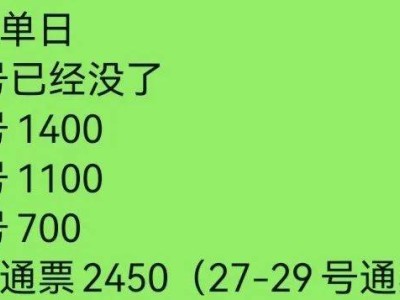

整治打赏乱象,平台的作用至关重要。北京大学法学院教授薛军指出,平台应当承担起管控责任,对以低俗、欺骗、诱导等方式进行的打赏活动进行严厉打击。国家广电总局也明确要求直播平台设置单次、单日及单月打赏上限,以遏制大额打赏现象的发生。

以抖音平台为例,该平台近年来不断加大对打赏诈骗的打击力度。通过冻结违规场次资金、延迟结算等措施,有效遏制了情感伪装等打赏诈骗行为的发生。同时,抖音还无限期回收了利用情感诱导用户打赏的账号直播权限,降低了用户对诱导打赏的举报率。

然而,打赏本身并非洪水猛兽。优质的演艺直播等网络内容能够满足大众的精神需求,为主播等新型就业群体提供正当收入。因此,在管控打赏乱象的同时,也应尊重市场规律,保护正当的打赏行为。

为此,需要动员监管机构、主播、用户等多方参与者共同建立长效管理机制。监管机构应进一步细化监管措施,根据产品或服务的不同特点进行分类管理;平台与经纪公司应加强提醒与正向引导,鼓励理性消费与优质内容创作;家长、学校与社会则应联手行动,引导未成年人形成良好的上网习惯和正确的消费观。

只有这样,才能既保障用户的合法权益,又促进网络打赏行业的健康发展。