在浩瀚的宇宙中,隐藏着许多令人着迷的秘密。今天,我们将一起探索太阳系中一个特别而又神秘的区域——小行星带,它位于火星与木星之间,密布着无数的小行星。这些小行星数量庞大,然而,一个令人惊讶的事实是,它们全部加起来的质量竟然不及月球!这一奇特现象引发了科学家们长久以来的好奇:为何这些小行星未能凝聚成一颗壮观的行星?

回溯至太阳系诞生之初,科学家们曾推测小行星带拥有成为一颗大行星的潜力。那时的它,物质丰富,原始质量几乎与地球相当。按照常理,这些物质应逐渐汇聚、碰撞,最终演化成一颗行星。然而,现实却与预期大相径庭。

其中,木星那巨大的引力成为了小行星带形成行星的巨大障碍。作为太阳系中的“巨无霸”,木星的引力在小行星带形成初期不断干扰物质的聚集过程。原本有机会相互靠近、融合的小行星,在木星引力的作用下难以稳定聚集,许多甚至被甩出了小行星带。据研究显示,在形成初期的数百万年里,由于木星的引力扰动,小行星带中的物质不仅未能凝结成大天体,反而有99.9%的物质被木星引力甩走,如今仅剩下0.1%的残余。

除了木星引力之外,轨道共振也是影响小行星带形成行星的关键因素。当小行星的轨道周期与木星的轨道周期形成特定的整数比时,会产生共振现象。在这些共振位置,小行星受到的引力作用极不稳定,导致它们难以长时间停留于同一区域,相互聚集形成大天体的难度也因此大大增加。例如,著名的柯克伍德空隙就是由于轨道共振导致的小行星分布稀疏区域。

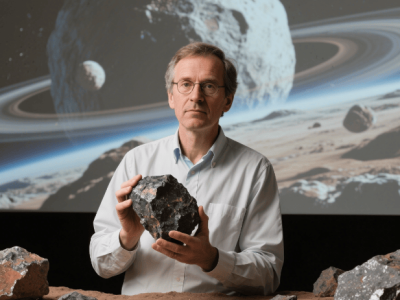

小行星带中小行星的成分复杂多样,包括碳质、硅酸盐和金属等。这种多样性表明它们并非源自同一颗大行星的破碎。而且,复杂的成分增加了小行星相互融合的难度。相比之下,地球上的物质成分相对统一,更易于聚集形成大的结构。

尽管小行星带未能演化成一颗行星,但它却成为了太阳系演化的“历史见证者”。通过研究小行星带,科学家们能够揭开太阳系早期的诸多秘密,甚至有可能找到地球生命和水体起源的线索。这一神秘区域,无疑为我们提供了探索宇宙奥秘的宝贵窗口。

今日关于小行星带未能形成行星的探讨就到这里。如果你对这篇文章感兴趣,别忘了点赞和关注哦!愿点赞关注的你在生活中也能收获连连好运!