在全球能源转型的大潮中,电动汽车凭借政策支持和技术迭代,已逐渐驶入寻常百姓家。然而,同样被寄予厚望的氢能源汽车,却似乎仍在蹒跚学步。同样是零排放的清洁能源代表,氢能源汽车缘何难以复制电动汽车的成功轨迹?

首要障碍在于成本。从制氢到用车,氢能源汽车可谓“处处烧钱”。以制氢为例,绿氢依赖电解水技术,成本高达每公斤60至70元,是灰氢(化石能源制氢)的三倍有余。车辆成本同样不菲,氢燃料电池汽车售价普遍超过50万元,远超电动汽车。加氢站氢气价格约35元/公斤,百公里能耗成本是电动汽车的三倍。高昂的成本,无疑限制了氢能源汽车的普及。

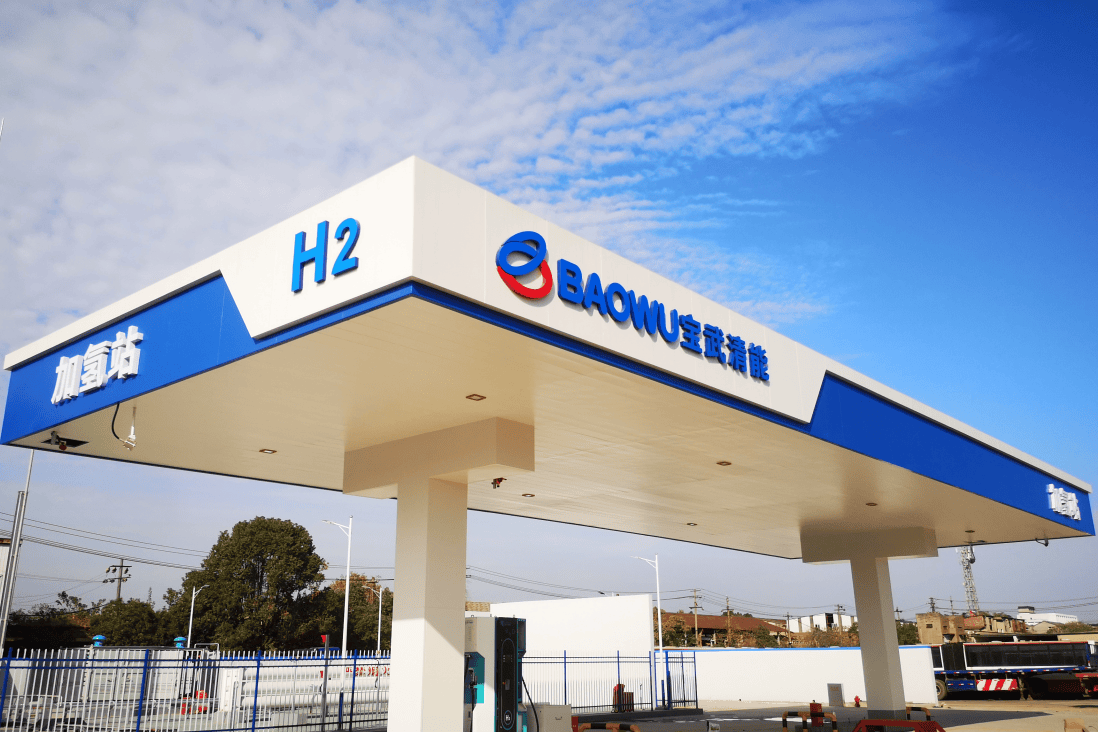

基础设施的匮乏,是氢能源汽车面临的另一大难题。全球加氢站数量不足千座,中国也仅有500余座,且单站建设成本超过1500万元,是充电桩的5至6倍。相比之下,中国充电桩数量已突破700万台,覆盖90%以上城市。加氢站的“荒漠化”,使得氢能源汽车“有车无站”,难以满足日常需求。

技术瓶颈也是制约氢能源汽车发展的关键因素。储氢难题尤为突出,氢气需高压或低温储存,储氢罐材料成本高且安全性存疑。燃料电池需使用铂催化剂,每辆车需约30克,占成本40%。氢能产业链涉及制、储、运、加、用五大环节,技术协同难度远超纯电系统。这些技术难题,使得氢能源汽车的发展步履维艰。

安全风险也是公众对氢能源汽车持谨慎态度的原因之一。氢气爆炸极限宽,泄漏后遇火星即爆,地下车库、封闭空间风险极高。公众对氢气的“易燃易爆”印象深刻,抵触情绪强烈。这在一定程度上影响了氢能源汽车的推广和应用。

相比之下,电动汽车凭借政策倾斜和技术成熟,已占据先机。中国对电动汽车提供高额购车补贴、免购置税、不限行等优惠政策。同时,电动汽车产业链高度国产化,电池成本十年内下降80%,宁德时代等企业占据全球70%市场份额。电动汽车充电便捷,30分钟即可满足日常需求,完美适配城市通勤场景。

然而,氢能源汽车并非没有未来。在重卡与长途运输领域,氢燃料电池续航超600公里,补能快(5分钟),适合港口、矿山等固定路线。随着绿氢制备成本的下降和基础设施的完善,氢能源汽车有望在特定领域展现独特优势。中国《氢能产业规划》已提出2035年建成覆盖全国的氢能供应网络,海南、内蒙古等地已启动示范项目。氢能源汽车的未来,仍值得期待。