在近期举办的ISC.AI 2025第十三届互联网安全大会上,360集团创始人周鸿祎发表了一项引人注目的言论,他认为2025年是智能体的元年,智能体将成为AI领域的主角,并将逐步向智能体蜂群、集群的方向演变。这一观点不仅为大会带来了深刻的思考,也预示着AI技术即将迈入一个全新的发展阶段。

就在这一言论发表的前几日,360集团宣布推出了一项名为“纳米AI多智能体蜂群”的创新技术。这一技术将AI协作比作“蜂群作战”,实现了智能体从“单兵作战”到“群体协同”的重大突破,颠覆了以往智能体的工作模式。这一技术的发布,标志着智能体的发展已经从个体能力的强化阶段,迈入了以系统协同为核心的新纪元。

周鸿祎在本次大会上,创造性地借鉴了自动驾驶的分级体系,将智能体的发展划分为L1至L5五个阶段。这一分类不仅明确了不同层级智能体在能力、协作性与自主性上的差异,更为智能体的发展提供了清晰的框架。从L1级的“聊天助手”到L2级的“工具逻辑”,再到L3级具备推理能力的智能体,每一阶段的进化都代表着智能体在个体能力上的显著提升。然而,这些阶段的智能体依然受限于单体智能的边界,无法高效地完成跨角色、跨阶段、跨工具链的复杂任务协同。

针对这一问题,360推出的“纳米AI多智能体蜂群”给出了结构性回应。与当前智能体系统普遍强调“个体能力”不同,蜂群逻辑的出发点是“协作能力优先”。这一技术通过结构化指挥机制,实现了多个智能体之间的灵活拉群、嵌套协同。简单来说,就是像搭建团队一样,将擅长不同任务的智能体组合起来,共同完成高复杂度的工作流。

多智能体蜂群架构的核心价值在于引入了“蜂群协作框架”的全新机制。在这一机制下,每一个智能体都不再是被动执行的子程序,而是作为任务流程中的独立参与者,在统一目标指挥下,扮演具体角色,分工协作。例如,在自动生成短视频的任务中,可能会有脚本生成、分镜设计、素材调取、配音配乐、剪辑调色等不同的智能体协同完成。这些智能体在蜂群机制下,可以并发展开、嵌套推进,最终实现高效的“团队产出”。

360此次选择“蜂群路线”,并非一时兴起的技术实验,而是其长期“系统思维”的自然延伸。回顾360的发展历程,从首创免费杀毒、守护中国网民安全,到汇集全球最大的网络安全大数据、推出360安全大脑等,其核心能力始终在于面向组织级需求的结构性应对体系。这与多个智能体围绕任务进行分工协作的“蜂群模式”,在系统逻辑上高度一致。因此,360在描述蜂群能力时,强调的不是单智能体的推理路径或模型参数,而是“嵌套结构”“任务接力”“多智能体间拉群协作”等系统调度能力。

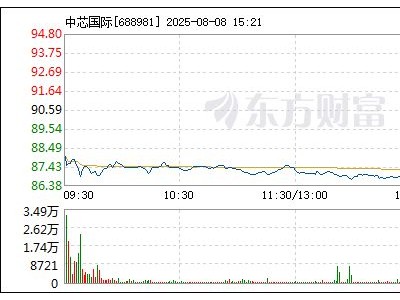

目前,纳米AI智能体蜂群已具备强大的任务执行能力。根据360的数据显示,该智能体蜂群已实现连续2小时执行超1000步任务不中断,消耗token超2000万。这一能力的背后,是行业领先的多智能体蜂群引擎。这一引擎支持无限工具调用、无限上下文长度,可以执行无限步骤的超级任务。

在互联网观察家丁道师看来,周鸿祎借用自动驾驶领域的L1到L5分级体系来界定智能体的发展阶段,非常具有启发性。这一分类不仅帮助大众理解了技术进展的层级,更揭示了当前智能体真正的问题所在。而360提出的“蜂群路线”,则是对这一问题做出的有效回应。

随着“纳米AI多智能体蜂群”技术的推出,AI产品形态正悄然发生结构性转变。过去,AI被视为一个强大的“工具”,而现在,多智能体蜂群试图构建的是另一种服务范式:一个AI团队与用户共同工作,共同完成复杂目标。这一转变不仅提升了AI的执行效率,更在战略思维方式上带来了分野。