近日,一场针对长期“空转”业务的严厉监管行动,将曾身为央企旗下的大唐高鸿网络股份有限公司(简称*ST高鸿)推向了退市的边缘。这家企业因持续九年的财务造假丑闻而备受瞩目,1.6亿元的巨额罚单标志着中国资本市场“零容忍”监管原则的又一严厉实践。

2025年8月8日晚,证监会发布的一纸行政处罚预先告知书,彻底揭露了*ST高鸿的财务造假黑幕。公告显示,*ST高鸿通过长期进行无商业实质的笔记本电脑“空转”和“走单”业务,虚构营业收入高达198.76亿元,并虚增利润总额7622.59万元。

令人震惊的是,这场财务造假骗局竟然持续了整整九年,横跨两届董事会,甚至在2023年仍在继续。监管调查结束后,证监会决定对*ST高鸿及相关责任人处以1.6亿元的罚款,对参与造假的第三方罚款700万元,并宣布公司将因重大违法行为触及强制退市条件。这家自1998年起便在深交所上市的“老牌”企业,在脱离央企控股后迅速失控,最终成为了资本市场的反面典型。

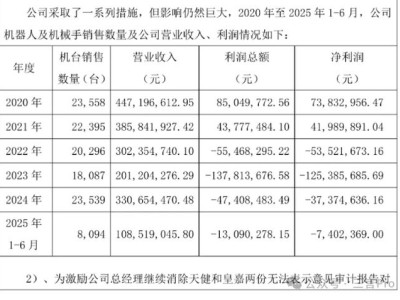

*ST高鸿的财务造假主要通过两种手段精心策划。2015年至2021年间,公司通过子公司高鸿科技参与了南京庆亚实际控制人江庆组织的虚假笔记本电脑贸易业务,这些交易虽然构建了完整的“资金—合同—物流单据”链条,但实际上并无货物流动。供应商和客户均由江庆一人联系撮合,交易完全缺乏商业实质,导致公司在此期间年度报告虚增营业收入从6.94亿元至56.34亿元不等。

2018年和2020年,*ST高鸿又通过子公司高鸿数据和高鸿恒昌组织开展了IT系统等产品的虚假贸易业务,并在2022年和2023年将造假范围进一步扩大至服务器领域。九年间,公司累计虚增营业收入198.76亿元,虚增营业成本198亿元,部分年份虚增收入比例高达49.38%。

更为严重的是,*ST高鸿还涉及2020年非公开发行股票的欺诈发行行为。证监会认定,高鸿股份在2020年度非公开发行股票的相关文件中,引用了2018年至2020年期间虚假的业务收入和利润数据。2021年4月,证监会批准了高鸿股份的非公开发行股票申请,募集资金总额达到12.5亿元。这一欺诈发行行为,进一步加剧了公司的违法严重性。

证监会对*ST高鸿案的处罚力度空前,体现了对财务造假行为的坚决打击态度。除了对公司处以1.35亿元的罚款外,还对公司董事长付景林处以750万元罚款并采取10年证券市场禁入措施,对时任财务总监丁明锋处以600万元罚款并禁入市场5年,其他相关责任人也分别受到了不同程度的处罚。同时,配合造假的第三方江庆也被处以700万元罚款和10年证券市场禁入措施,这标志着监管机构对第三方参与造假行为的打击力度正在加强。

随着行政处罚预先告知书的发布,*ST高鸿的退市进程已经进入倒计时。深交所已明确表示,将依法启动退市程序。截至7月31日,*ST高鸿的股东户数达到5.2万户,这些投资者将面临重大损失。同时,公司还面临着超过9亿元的索赔诉讼,涉及多起重大诉讼案件,均指控公司及其原下属公司通过虚假贸易业务诱骗提供融通资金。

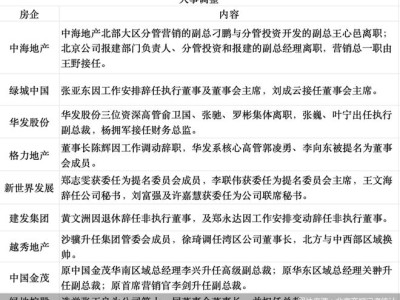

从昔日的“央企之子”到如今面临强制退市的境地,*ST高鸿的坠落轨迹与其治理结构的剧变紧密相关。公司原控股股东电信研究院丧失控股权后,公司陷入“无实际控制人”的治理真空,股权高度分散导致监督缺位,管理层权力失去制衡,最终走向了财务造假的深渊。中介机构也未能发挥应有的监督作用,审计机构连续多年未能发现财务造假行为。

*ST高鸿的案例为市场敲响了警钟,央企背景并非“免死金牌”,脱离有效监督的企业同样可能坠入违法深渊。同时,“无主”公司风险高企,股权过度分散易导致内部人控制与监督失效,是公司治理的重大隐患。虚构交易特别是大宗商品循环贸易造假是监管的高压打击对象,立体追责体系已成为常态,行政处罚、强制退市与刑事移送等手段的组合拳,显著提升了A股财务造假的成本。