近日,俄罗斯国家航天局与美国国家航空航天局(NASA)就国际空间站的未来命运达成共识,决定将其工作年限至少延长至2028年,并可能在2030年以受控方式结束使命,最终在南太平洋的指定海域安全坠落。这一决定引发了关于国际空间站退役处理方案的广泛讨论,以及美俄未来载人航天计划的重新规划。

面对国际空间站这一复杂庞大的航天器,其退役处理方案备受关注。有观点提出“分体离轨”的可能性,即分步骤拆卸各个舱段并分别进行离轨操作。然而,由于国际空间站各舱段间高度集成,包括电力、生命维持和热控系统在内,强行分离可能导致不可预测的风险,甚至可能引发航天灾难。因此,整体一次性离轨方案被视为更为稳妥的选择。

国际空间站总重量超过400吨,其安全退役将是航天史上最具挑战性的任务之一。为确保这一庞然大物能够精准坠入南太平洋的“航天器墓地”,科研人员需要制定精密的离轨计划。根据初步方案,俄罗斯舱段及其进步系列货运飞船将承担主要离轨任务,通过多次制动点火逐步降低轨道高度。然而,考虑到俄罗斯舱段的老化和潜在故障风险,NASA正在寻求备份方案,包括利用美国商业货运飞船或研发专用离轨航天器。

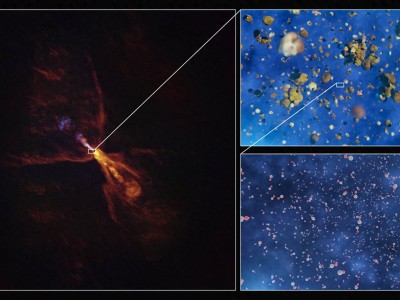

在国际空间站离轨过程中,确保其彻底解体并避免地面损害是至关重要的。科研人员正致力于开发精确制动和轨道预测技术,以应对地球高层大气密度变化带来的挑战。他们还在考虑在国际空间站再入大气层前进行特别处理,如移除大型太阳能电池板或预装非爆炸性分离装置,以确保碎片能够完全烧毁。

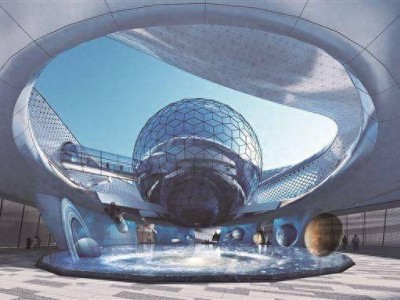

美俄双方在国际空间站退役处理计划上的合作,更多是基于现实考量的妥协,而非全面重启合作。随着国际空间站的退役,美俄载人航天事业将朝着不同方向发展。NASA将重点推进“阿尔忒弥斯计划”,旨在实现航天员登月和长期驻留月球表面的目标,并计划建设绕月轨道空间站作为深空探索的跳板。同时,NASA还在支持多个商业空间站项目,旨在2030年前后接替国际空间站,提供多元化服务。

相比之下,俄罗斯则计划分阶段建设本国轨道服务站。初期可能利用国际空间站俄罗斯舱段作为过渡,随后逐步发射新舱段进行扩展,预计2035年完全建成。这一空间站设计具有较大的轨道倾角,便于对俄罗斯全境进行遥感观测和通信保障,具有重要的战略意义。然而,受西方制裁和军费压力影响,俄罗斯航天工业面临投入受限、人才断层等挑战,空间站建设进度存在不确定性。

尽管美俄在载人航天领域的深度系统性合作在短期内难以恢复,但双方仍存在一定的合作潜力。特别是在远离军事应用的科学领域,如无人深空探测、基础空间科学研究等方面,双方可能寻求有限的技术对话或数据共享。这些合作将有助于推动人类太空探索事业的共同发展。