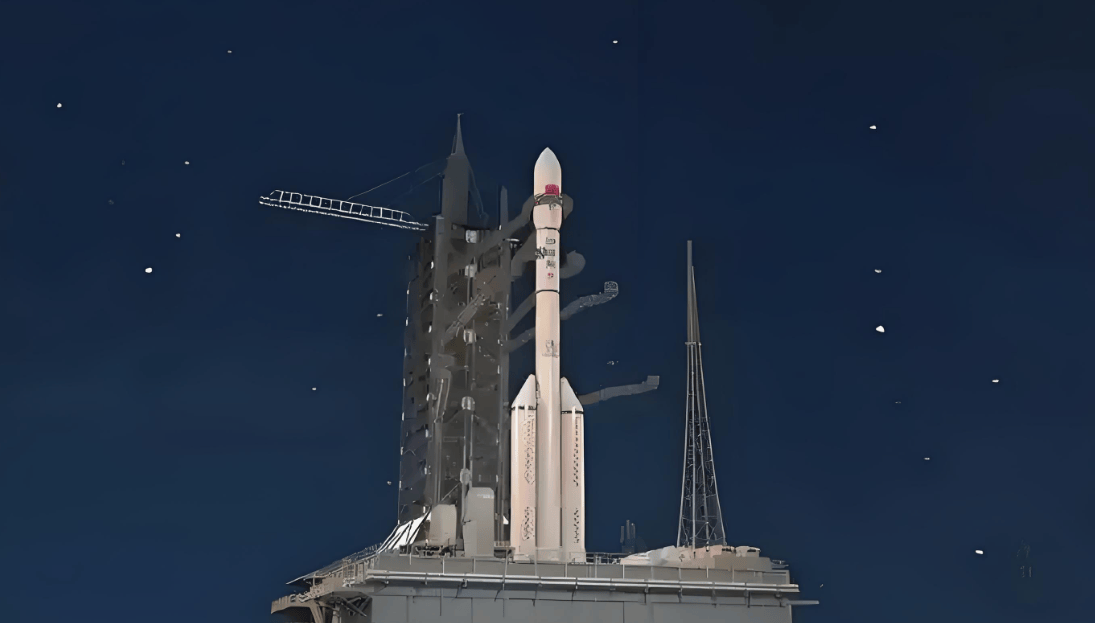

在海南文昌发射场,长征十号系列运载火箭迎来了其系留点火试验的重要时刻,这一里程碑式的进展得到了中国载人航天工程办公室的官方确认。长征十号系列包含两款构型,专为不同航天任务量身定制:长征十号致力于载人登月使命,而长征十号甲则专注于空间站的货物运输任务,两者相辅相成,共同构成了功能强大的火箭家族。

长征十号火箭全长92米,芯级直径达到5米,助推器直径为3.35米。其起飞质量高达2187吨,近地轨道运载能力不低于70吨,而在地月转移轨道上的运载能力更是达到了27吨。火箭的动力系统采用了先进的发动机配置,芯一级装备了4台YF-100K液氧煤油发动机,助推器则各配备了2台YF-100L发动机,芯二级则安装了2台YF-75E氢氧发动机。

YF-100K/L发动机在技术层面实现了显著提升,单台推力增强至892吨,较之前型号提高了10%以上。通过采用泵后摆技术,发动机的摇摆角度扩大至±8度,从而极大地提高了箭体的姿态控制精度。发动机的结构轻量化设计使其自重降低了15%,推重比因此提升至78。在可重复使用技术方面,发动机也取得了重要突破,如涡轮泵轴承采用了新型陶瓷材料,耐受温度提升至600℃,使用寿命延长至10次以上。

长征十号不仅在其动力系统方面表现出色,还在箭体结构上进行了大量创新。与长征五号B相比,长征十号的近地轨道运载能力提升了40%,地月转移轨道运载能力更是实现了从零到27吨的飞跃。其起飞推力高达2676吨,是长征五号B的2.3倍。箭体结构中,碳纤维复合材料的比例高达35%,较长征五号B提高了18个百分点。

在国际舞台上,长征十号也展现出了其竞争力。美国太空发射系统(SLS)Block1型的地月转移轨道运载能力为27.5吨,与长征十号基本持平,但在发动机推重比和箭体复用率等方面,长征十号展现出了优势。而俄罗斯的“叶尼塞”火箭仍处于研制阶段,预计其地月转移轨道运载能力为25吨,进度较长征十号落后约3年。

长征十号的研发过程中,突破了136项关键技术,并申请了425项专利。其中,多机并联协同控制技术、大推力发动机高空点火技术等8项技术达到了国际领先水平。这些技术成果不仅推动了我国航天动力系统、箭体结构、飞行控制等领域的进步,更为载人登月任务奠定了坚实基础。在月球表面,将建立精度达到1米级的导航定位系统,开展地质勘探和资源利用试验,搭建小型科研站,为未来的月球基地建设做好准备。

长征十号的成功研制,标志着我国具备了自主开展载人深空探测的能力,推动了航天产业链的升级,带动了新材料、高端制造等领域的技术突破。同时,它也提升了我国在国际航天合作中的地位,为深空探测国际规则的制定提供了中国智慧。在火箭的研发过程中,航天工程团队采用了全流程数字孪生系统,实现了火箭设计、生产、测试的全周期数字化管理,极大地提高了试验数据处理效率和地面试验验证的覆盖率。