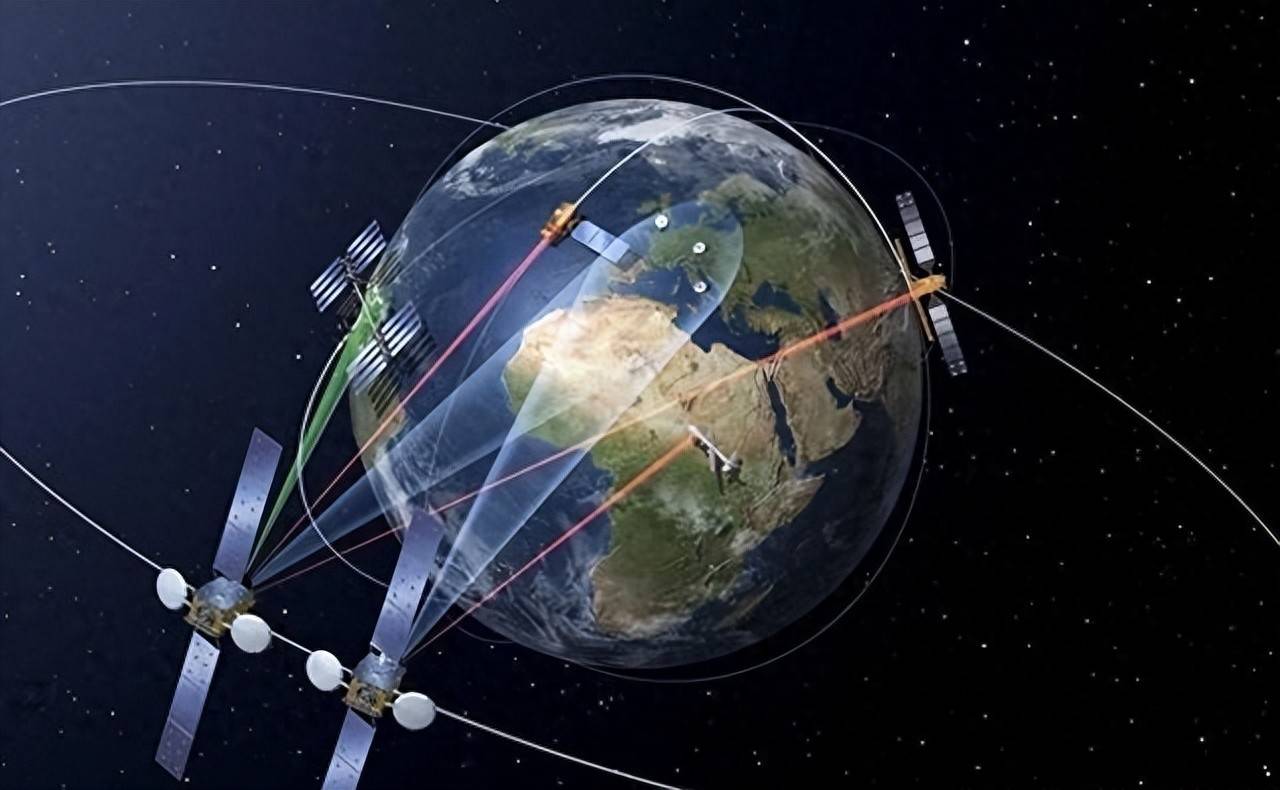

卫星导航技术的演进历程,可回溯至20世纪中叶,其初衷在于满足军事及民用领域的迫切需求。在这一领域,美国的全球定位系统(GPS)率先实现了全球覆盖与稳定服务,树立了行业标杆。紧随其后,俄罗斯的GLONASS系统应运而生,特别强调了对高纬度地区的服务能力。不久,欧洲的伽利略系统与中国的北斗系统相继面世,形成了当前多系统并存的竞争格局。

目前,美国GPS系统拥有31颗卫星,俄罗斯GLONASS则为24颗,而中国北斗系统则以超过55颗卫星的数量占据优势,确保了无死角的地表覆盖。这些系统均基于卫星发射的时间信号进行定位,用户设备接收信号后,通过计算与多颗卫星的距离来确定精确位置。然而,诸如卫星轨道误差、时钟偏差及大气干扰等因素,都会对定位精度构成挑战,各国正持续通过技术创新来减小这些误差。

在定位精度方面,美国GPS系统表现卓越,其民用服务精度通常在3至5米之间,智能手机在开阔环境下误差可控制在4.9米以内。军用模式下,通过双频信号修正大气干扰,GPS能够实现厘米级甚至0.1米的高精度定位。相比之下,GLONASS系统标准精度在5至10米之间,民用误差约为5米,但在高纬度地区表现更为稳定。北斗系统全球定位精度约为2.5米,亚太地区则可达1.76米水平精度与3.14米高程精度,空间信号精度为0.49米,展现出强劲实力。

尤其北斗系统通过增强服务,借助地基站辅助,已将定位精度提升至分米级乃至厘米级,部分指标超越GPS。尽管GLONASS也具备1.5米的高精度模式,但因卫星数量与资金投入限制,其稳定性稍逊一筹。这一技术差距主要源于历史积累与投资力度:美国起步早且投入大,俄罗斯侧重军事应用,民用推广较慢;而北斗作为后来者,凭借创新信号设计迅速缩小差距。

精度差异对军事与经济领域影响深远。GPS的高精度服务支撑了美军的精确打击能力,GLONASS则捍卫着俄罗斯的国防安全。北斗系统则在应急管理与农业发展中大放异彩,如精准监测农田位置,提升作物产量。鉴于精度差异带来的风险,多系统融合使用成为提升整体定位精度的有效途径。中国正积极推动北斗与GLONASS的兼容性,寻求合作,共享数据,共同提升服务质量。

各国在卫星导航系统升级方面均展现出不懈努力。美国推进GPS III系列开发,俄罗斯优化GLONASS轨道,而中国北斗系统则计划扩展高精度应用,至2025年将进一步完善全球服务,持续优化精度指标。通过自主创新,北斗系统正稳步迈向国际舞台,与其他导航系统展开竞争,为全球用户提供优质服务。当前格局趋于平衡,各体系间的优势互补,为推动卫星导航技术进步奠定了坚实基础。