在人类探索宇宙的征途中,一项来自月球背面的重大科学发现正逐步揭开其神秘面纱。嫦娥六号探测器成功携带的月球背面样本,为人类提供了前所未有的实物证据,这些样本不仅揭示了月球背面在28亿年前仍有活跃的火山活动,更揭示了月球地幔深处一段不为人知的秘密历史。

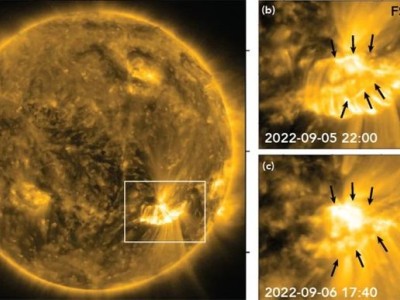

这批珍贵的样本,源自月球上一个特殊的撞击区域——阿波罗盆地,它位于更大的南极–艾特肯盆地内部。南极–艾特肯盆地,作为太阳系中最大、最古老的撞击盆地之一,其直径超过2500公里,深度惊人。科学界普遍认为,这个盆地形成于约43亿年前,其巨大的撞击力量可能不仅塑造了月球表面的地貌,更对月球内部结构产生了深远影响。

为了理解这一“极度亏损”现象,我们可以将岩浆比作一锅由多种矿物成分混合而成的“高温汤”。随着温度的降低,岩浆中的元素和矿物会按顺序结晶析出。那些熔点高的元素会先结晶沉淀,而熔点低的元素则继续留在剩余的液体中。这个过程不断重复,导致岩浆中的易结晶元素逐渐消失,留下的岩浆成分越来越贫乏。

关于月球地幔的这种亏损现象,科学家们提出了两种可能的解释。一种认为,这些岩浆可能源自月球早期岩浆洋残余地幔。在月球形成初期,其内部几乎完全熔融,形成了一个全球性的岩浆海洋。随着温度下降,岩浆洋逐渐冷却结晶,沉淀出一层又一层的矿物,最后形成了一种极度贫瘠的深部地幔残余。另一种解释则认为,这种亏损是由于南极–艾特肯盆地的巨大撞击事件所致。这场撞击可能在月球内部激起剧烈的熔融和物质提取,导致上地幔中的大量岩浆成分被抽走,留下了一块被抽干的地幔残片。

这两种解释目前都尚未得到完全证实,但无论哪种机制,都揭示了月球内部演化的复杂性远超我们此前的理解。更重要的是,这一发现提示我们,撞击事件这种看似偶然的外力,可能在行星内部结构与成分演化中扮演了至关重要的角色。这一机制不仅适用于月球,也可能同样适用于太阳系内其他岩质行星的早期历史。