近期,国际科学界的一项突破性发现被刊登在《自然·物理学》杂志上,研究揭示了普通冰在特定条件下能展现出一种名为“挠曲电效应”的独特性质。这种效应表明,当冰在经历弯曲或不规则形变后,能够产生电荷。这一发现为解释雷暴中冰粒如何带电,并最终触发闪电提供了全新的视角。

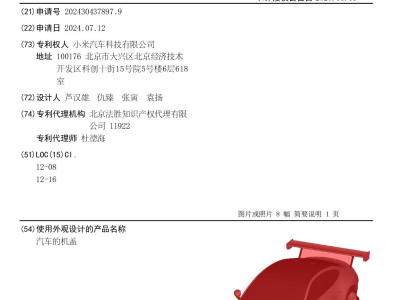

长久以来,科学家们普遍认同雷暴中的闪电源于云层内部冰粒的相互碰撞,但冰粒带电的具体机制却一直是个未解之谜。传统观点认为,冰并非压电材料,单纯通过压缩无法产生电荷,因此这一过程的解释始终缺乏直接证据。

然而,此次研究团队通过精密的计算模拟发现,冰粒在碰撞过程中发生的局部不规则形变足以引发电荷的产生。更重要的是,这些电荷的数量与已知闪电过程中电荷转移的量级相吻合,从而暗示挠曲电效应可能是云层带电的关键因素之一。这一发现不仅为雷电的形成提供了全新的物理理论支撑,也填补了相关领域的认知空白。

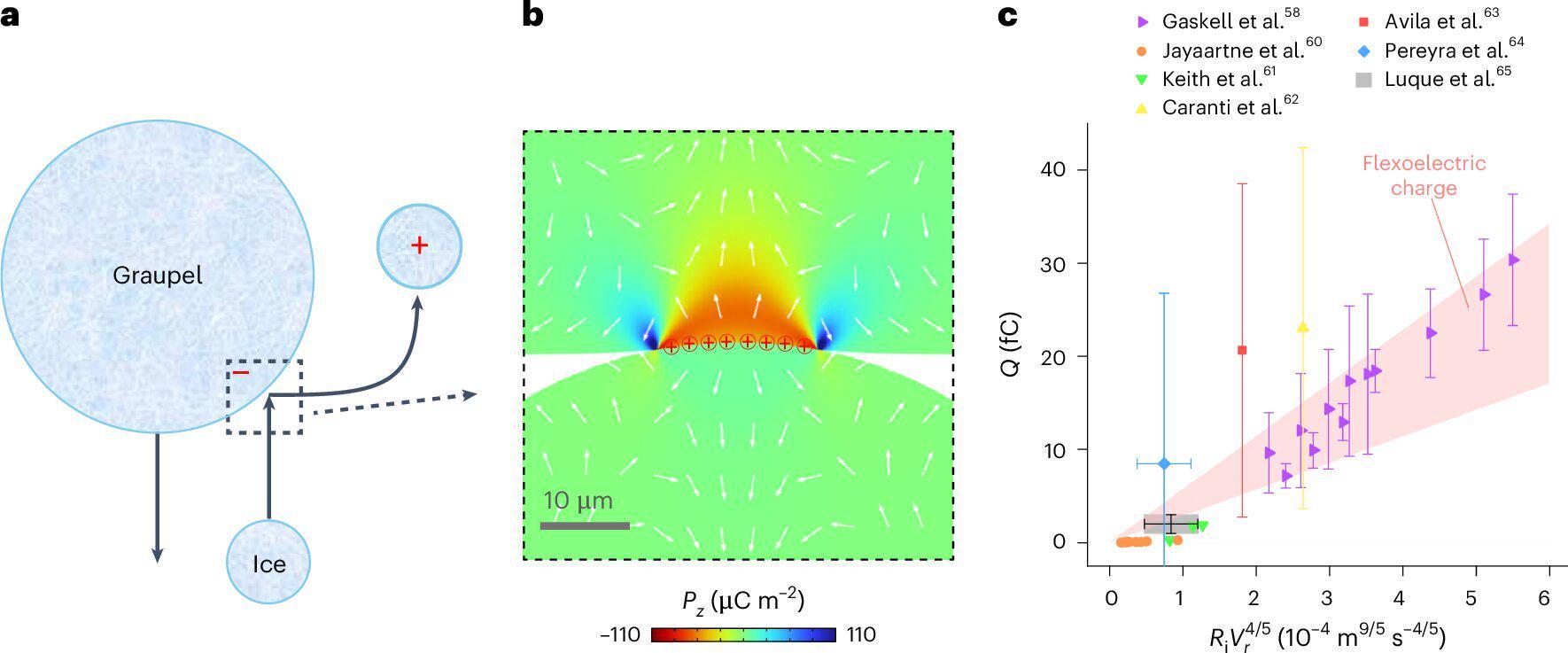

除此之外,研究还意外揭示了冰在极端低温条件下的另一项特殊性质。当温度降至-113℃以下时,冰的表面会形成一层具有铁电性的薄层,这种材料同样具备电荷生成能力,其性能甚至可与先进的电陶瓷材料二氧化钛相媲美。这一发现不仅拓宽了我们对冰的认知边界,更为其在电子材料领域的应用开辟了新的可能性。

科研人员进一步指出,基于冰的这一独特性质,未来有望开发出以冰为核心材料的电子器件,特别是在低温环境下的能源获取与传感技术方面展现出巨大潜力。这一发现不仅为自然科学研究带来了新的突破,也为材料科学和工程技术领域的发展注入了新的活力。