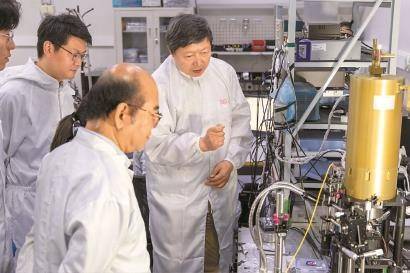

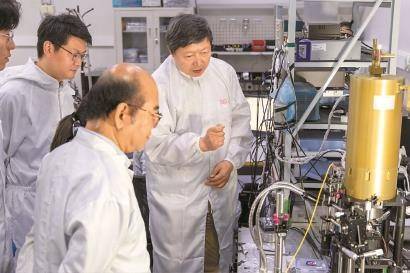

在中国科学院上海技术物理研究所的实验室里,研究员陆卫正与团队成员热烈讨论着超分辨红外近场纳米热成像技术的最新进展。这位深耕基础研究三十余载的科学家,始终秉持着一个信念:唯有在底层原理上实现突破,才能催生颠覆性技术成果。他带领团队在空间红外探测器领域完成两次关键跨越——精准抑制"暗电流"干扰,大幅提升探测灵敏度,为卫星装上更明亮的"眼睛"。

回溯至20世纪中叶,第一代红外探测器投入应用后,科学家们很快发现一个棘手问题:即便完全处于黑暗环境,探测器仍会持续产生电流信号。这种被称为"暗电流"的内部噪声,严重干扰着微弱红外信号的捕捉。当时全球科研界普遍认为,这是由半导体材料缺陷导致的固有现象,难以彻底消除。

陆卫团队在半导体界面光谱研究中,开创性地提出"电子局域化操控"理论。他们不再将电子视为均匀分布的群体,而是聚焦特定区域电子的独特行为,并成功实现主动调控。通过建立准束缚态跃迁模型,团队验证了这种新型跃迁模式对"暗电流"的显著抑制效果。这项突破性成果不仅获得国家自然科学奖二等奖,更推动团队研制出分辨率达50纳米的电子温度成像显微镜——其精度相当于头发丝直径的千分之一。

当显微镜首次捕捉到半导体沟道电子的非传统能量耗散现象时,陆卫难掩激动:"这就像上帝为我们打开了一扇观察微观世界的窗户。"经过持续探索,团队将这项颠覆物理认知的发现发表于国际顶级学术期刊《科学》,实现了该所67年来的首次突破。

在解决"暗电流"难题后,陆卫又将目光投向红外探测的另一道屏障——背景限制。长波红外波段中,环境背景辐射会导致探测器像素迅速饱和,淹没目标信号。受"临界耦合模式"启发,陆卫团队创新提出光电临界耦合理论,成功研制出集成56个光谱通道的新型红外焦平面器件。该成果在遥感三十七号卫星上的应用获得"开创性突破"的评价,标志着我国在该领域达到国际领先水平。

这种持续突破的科研精神,源于陆卫对"巴斯德象限"研究模式的深刻理解。这个以微生物学家巴斯德命名的科研分类,强调应用目标驱动的基础研究。正如巴斯德在深化发酵机制认知的同时革新酿酒工艺,陆卫团队始终面向国家重大需求开展探索,在解决实际问题的过程中实现理论创新。

在德国深造期间,陆卫就展现出跨学科研究的魄力。尽管主攻光谱学,他毅然投身与磁学相关的自旋链研究,最终完成对诺贝尔物理学奖成果"霍尔丹猜想"的光谱学验证。如今在团队建设中,他同样鼓励成员突破专业界限:传统光电器件研究者与光学前沿探索者定期交流,人工智能技术被引入红外材料研究,构建起跨学科的创新生态。

陆卫的办公室永远向学生们敞开着大门。"有些年轻研究者走到门口可能会犹豫,我主动留出这道门,就是希望他们能随时进来交流。"这种开放态度不仅体现在物理空间,更贯穿于科研管理。当研究生翁钱春提出转向半导体量子结构单光子探测器研究时,陆卫毫不犹豫地支持了这个可能改变团队科研布局的选择。

"我今年63岁,依然会遇到无法解释的物理现象。"陆卫笑着说,"这种未知带来的困惑与期待,或许就是科学研究的魅力所在。"在他的实验室里,每天都在上演着基础研究带来的惊喜——那些看似微小的发现,可能正孕育着改变未来的重大突破。