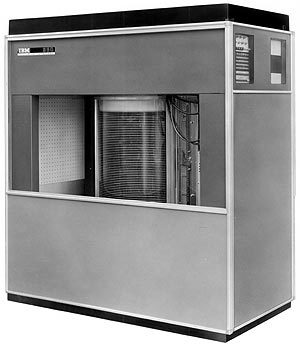

1956年9月4日,科技史上迎来一个重要里程碑——IBM公司正式推出全球首款机械硬盘RAMAC 350磁盘存储单元。这款重达1吨的庞然大物由50张直径24英寸(约61厘米)的磁盘堆叠而成,外观酷似两台并排的厨房冰箱,其1200RPM的转速可提供3.75MB存储空间,标志着计算机存储技术进入全新纪元。

在机械硬盘诞生前的计算机时代,穿孔纸带是主流存储介质。这种源自织布机与电传打字机的技术,通过纸带上的孔洞组合表示0和1,承载着计算机程序编码。但每条程序需要数万乃至数十万个孔洞,存储一个中等规模程序往往需要整排文件柜,还需专人维护纸带顺序。更致命的是,其输入输出效率远低于计算机运算速度,成为制约技术发展的瓶颈。

IBM RAMAC 350的出现彻底改变了这一局面。其3.75MB容量相当于62,500张穿孔纸带的存储量,可容纳500万个字符。尽管以当代标准衡量,这个容量甚至不及单张高清照片,但在当时却实现了质的飞跃。企业首次无需依赖专职纸带管理员,人力成本大幅降低,数据存储效率获得革命性提升。

经过技术迭代,IBM将该硬盘的数据寻道时间优化至800毫秒,为其商业化铺平道路。这项技术很快从大型计算机领域扩展,逐步渗透至个人电脑市场。早期计算机系统如IBM 305,需将硬盘与主机共同安置在房间大小的机房内,而今相同存储量的设备已可轻松放入口袋。

在固态硬盘主导消费市场的今天,机械硬盘仍保有独特优势。当前消费者可用500美元购买26TB容量的机械硬盘,而同价位固态硬盘容量仅为其三分之一。这种性价比优势,使其成为数据中心、视频制作等需要海量存储场景的首选。尽管读写速度不及固态硬盘,但机械硬盘凭借每TB更低的成本,持续服务于特定专业领域。

从1956年需要卡车运输的庞然大物,到如今可轻松携带的移动硬盘,存储技术的发展印证着科技进步的轨迹。机械硬盘虽已走过69年历程,但其作为数据存储基石的历史地位,仍在持续影响着现代数字社会的构建。