在量子科学领域,一项困扰学界长达四分之一世纪的技术难题近日被日本研究团队攻克——他们成功实现了对W态量子纠缠的高效测量。这一突破不仅填补了量子信息处理领域的关键技术空白,更为量子通信、量子计算等前沿技术的实用化进程注入了新动能。

为何这项看似"小众"的技术突破能引发全球关注?核心在于W态量子纠缠的独特物理特性。与传统GHZ态纠缠相比,W态具有更强的容错能力——即使部分光子丢失,剩余光子仍能维持纠缠状态。这种"韧性"特性使其成为构建稳定量子网络的理想载体,尤其在远距离量子通信中,能显著提升信息传输的可靠性。然而,正是这种复杂结构,让传统量子断层扫描技术陷入困境:随着光子数量增加,测量次数呈指数级增长,导致实验难以规模化实施。

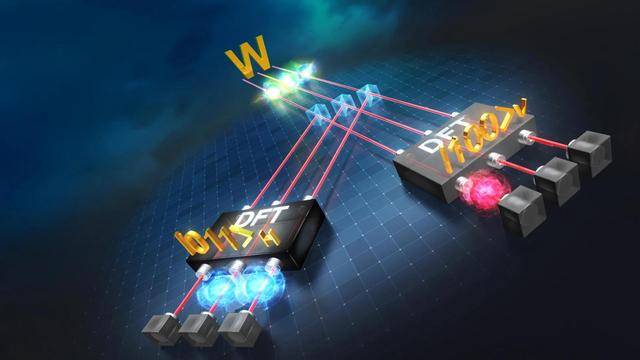

研究团队通过创新设计的高稳定性光量子电路,突破了这一技术瓶颈。该电路无需主动控制即可长期稳定运行,为多光子W态测量提供了可行方案。目前实验已成功验证三光子W态的精确测量,为后续扩展至更多光子系统奠定了基础。尽管当前成果仍处于实验室阶段,但其展现的技术路径已引发学界对量子设备小型化、低成本化的广泛讨论。

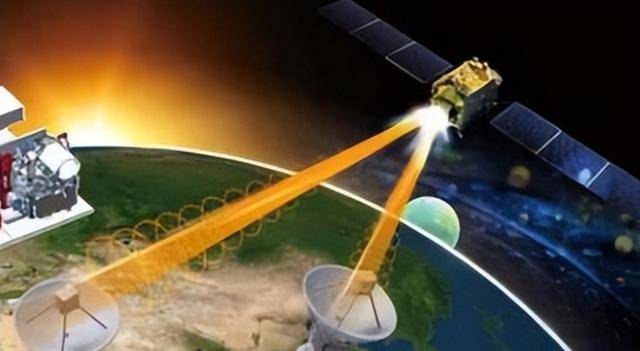

面对"实验室成果何时走向实用"的质疑,研究团队给出了明确回应。他们正在推进片上光子量子电路的研发,这种集成化设计不仅能缩小设备体积,更能通过批量生产降低制造成本。在应用场景方面,W态测量技术有望推动量子隐形传态协议的革新,为构建全球量子互联网提供关键技术支撑。例如,在量子密钥分发中,利用W态的容错特性可设计出抗干扰能力更强的加密方案。

学界普遍认为,这项突破标志着量子技术从理论探索向工程应用迈出了关键一步。虽然多光子扩展、环境噪声抑制等挑战仍待解决,但研究团队展现的技术路线已展现出解决复杂量子系统测量的潜力。随着光子集成技术的进步,未来五年内我们或将见证基于W态的量子通信原型系统问世,这可能彻底改变信息安全与计算能力的格局。

值得注意的是,这项突破也引发了对量子技术发展路径的新思考。过去二十年,学界更多聚焦于GHZ态等理想模型的研究,而W态的突破证明,具有实际物理约束的量子系统同样蕴含巨大价值。这种从"理想模型"到"工程实用"的范式转变,或将重新定义未来量子技术的研究方向。