在AI算力需求席卷全球的浪潮中,中国国产AI芯片产业正迎来前所未有的战略机遇。随着阿里宣布三年内投入3800亿元建设云与AI硬件基础设施,百度昆仑芯斩获中国移动十亿元级订单,国内芯片厂商与光通信产业链正加速技术迭代与市场布局,试图在全球竞争中占据有利地位。

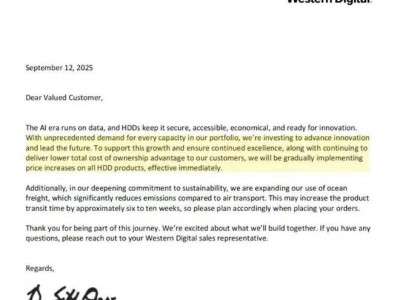

据行业分析,英伟达芯片供应的不稳定为国内厂商提供了关键窗口期。Bernstein研报预测,2025年中国AI芯片市场规模将达395亿美元,本土化率从2023年的17%跃升至2027年的55%。这一趋势背后,是互联网巨头与芯片厂商的双重发力:阿里过去四个季度在AI基础设施上投入超千亿元,百度昆仑芯则通过中标中国移动大单,成为互联网大厂自研芯片商业化突破的标杆。

市场需求的爆发直接反映在厂商业绩中。寒武纪上半年营收同比激增4347.82%,云端产品线成为主要增长极;海光信息营收增长45.21%,称“国产高端芯片需求持续攀升”;芯原股份二季度末在手订单达30.25亿元,AI算力相关订单占比超六成。行业人士指出,国内厂商在AI推理芯片领域已具备竞争力,当前亟需通过产能扩张满足市场需求。华虹公司、中芯国际等企业正通过并购与增发加速布局。

AI芯片的爆发式增长也推动上游产业链升级。光模块成为竞争焦点,1.6T模块与共封装光学(CPO)技术加速落地。立讯技术、爱德泰等厂商在光电博览会上展示了前沿方案。上银基金惠军分析,2025年全球光模块市场规模将达121亿美元,CPO渗透率预计在2026年突破20%,成为下一代光互连主流方案。这一趋势已体现在财报中:新易盛净利润同比增长355.68%,中际旭创净利润增长69.40%,均称“800G与1.6T产品需求激增”。

然而,产业扩张仍面临多重挑战。产能与交付压力首当其冲,国盛证券指出,行业痛点已从“需求不足”转向“供应紧张”。中际旭创坦言,部分原材料供应偏紧,新易盛、天孚通信等企业正加速泰国工厂产能建设。更关键的是软件生态短板,清华大学翟季冬教授表示,国内硬件性能已接近或超越英伟达,但软件生态仍需完善,包括调度器、内存管理、编程框架等环节。

阿里巴巴吴泳铭指出,未来云计算市场集中度将提升,开发者倾向于选择技术组合全面的厂商。上海证券研报强调,完善的软件平台是释放硬件性能、降低用户门槛的关键。目前,国内头部企业正通过生态建设提升竞争力,试图在AI芯片领域实现“硬件+软件”的全链条突破。