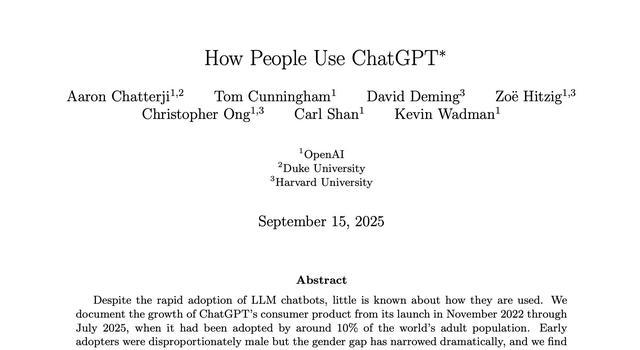

OpenAI联合哈佛大学、杜克大学发布了一份名为《How People Use ChatGPT》的研究报告,通过分析超过150万条真实对话数据,揭示了全球用户使用ChatGPT的深层模式。该研究覆盖2024年5月至2025年6月期间消费者版ChatGPT的交互记录,采用LLM自动标注与隐私保护技术,确保研究者无法直接接触用户原始信息。

数据显示,截至2025年7月,ChatGPT周活跃用户突破7亿,相当于全球成年人口的十分之一,每周处理消息量达180亿条。这一规模不仅使其成为全球最大的AI应用,更成为观察AI技术渗透趋势的重要窗口。研究团队通过拆解用户行为发现,AI的实际使用方式与公众认知存在显著差异。

在内容生成领域,编程相关对话仅占4.2%,而职场场景中写作类任务占比达四成。值得注意的是,其中三分之二的写作需求属于"改写型"操作,包括文本润色、逻辑优化和翻译等。这表明用户更倾向于将AI定位为"内容打磨师",而非"自动创作工具"。开发者社区Stack Overflow的调查也印证了这一趋势——多数程序员使用AI生成代码片段、解释错误信息,而非构建完整系统。

用户动机呈现明显分化:在生活场景中,51.6%的交互属于信息查询类,三成以上涉及实际操作,表达类需求仅占一成;但在工作场景中,实际操作类需求跃升至56%,其中写作任务占据主导地位。这种差异反映出AI在不同场景下的角色转变——从生活场景中的"智能顾问"转变为工作场景中的"生产力助手"。

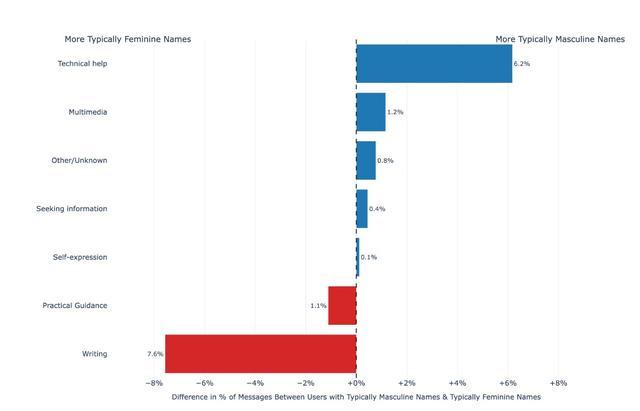

用户群体结构的变化同样值得关注。初期以男性用户为主(约80%)的情况已发生逆转,2025年中期女性用户占比达52%。年龄分布上,26岁以下用户贡献了近半数消息量。更引人注目的是,中低收入国家用户增长速度显著,用户画像逐渐趋近全球人口分布特征。这种变化对AI产品的功能设计提出了新挑战——需要同时满足不同文化背景、技术水平的用户需求。

在工作场景应用中,AI主要承担三类职能:决策支持(占比最高)、信息记录和创造性思考。这种分布打破了"AI取代人类"的担忧,实际上AI更多扮演着"决策外挂"的角色。研究团队将对话内容与美国劳工部职业分类系统对照后发现,AI最常用于辅助复杂决策过程,而非直接执行任务。

用户体验层面,正向互动与负向互动的比例在2025年中期达到4:1。这一数据表明,模型改进不仅体现在技术指标上,更直接反映在用户实际使用感受中。自动标注系统显示,用户对AI的满意度提升与模型处理复杂任务的能力增强密切相关。

这些发现为AI产品设计指明了方向。入口设计需要从"空白输入框"转向支持粘贴、批注等实用功能;针对不同用户群体,需提供分层体验——新手用户需要结构化引导,资深用户则期待快捷命令和深度集成。企业级应用更需建立数据溯源、结果审计等机制,确保AI输出符合组织合规要求。

从技术竞赛到体验打磨,AI应用的发展重心正在发生转移。当前阶段的竞争关键,已不在于展示模型的技术极限,而在于如何让AI更自然地融入用户工作流程。当全球数亿人每天与AI交互时,这种新型人机协作模式正在重塑我们的工作与生活方式。